似曾相识的语言体系

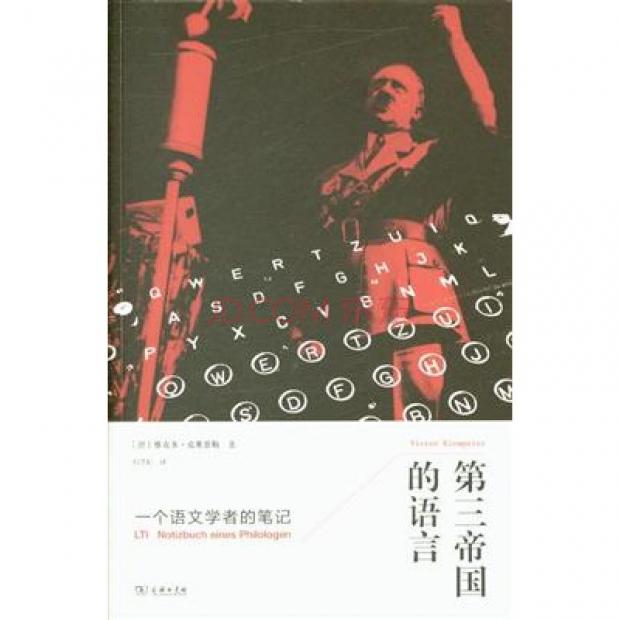

——读《第三帝国的语言》笔记

安立志

在《红楼梦》第三回,贾宝玉见到从未谋面、初到荣国府的林黛玉,竟然说:“虽然未曾见过她,……心里倒像是旧相认识,恍若远别重逢的一般。”读《第三帝国的语言——一个语言学者的笔记》(商务印书馆2013年版,印芝虹译),回味其中的一些关键词,仿佛也泛出了贾宝玉式的感觉。

该书作者维克多·克莱普勒,是“二战”期间幸存下来的德国犹太人。这部用生命完成的著作,是由他的日记整理而成的。这部书不是小说,书中没有连续的情节与人物;不是史书,书中缺乏史书所要求的文本要素。这部书又的确是一部从语言角度揭示第三帝国邪恶本质的类似于史传的著作。弗瑞利希在该书“代后记”中写道,“克莱普勒成功地将他的笔记作成了这样的艺术品:文学上高难度地、以骇人而真实的方式呈现出国家社会主义残忍的日常性,令所有的历史书籍在它面前相形见绌。”(该书第390页,以下只注页码)这个评论是深中肯綮的。

本书的评注对理解纳粹时代的词汇很有帮助。要而言之,希特勒建立的政党,是国家社会主义工人党(德文简写为“纳粹”);他所建立的以国家社会主义为宗旨的国家,称为“第三帝国”。克莱普勒曾在德累斯顿工业大学担任罗曼语文学教授。先是被纳粹剥夺了教职,后来又被强行戴上犹太人的黄星标记。他和他的日记能够幸存下来,与其妻子爱娃的雅利安人身份有直接关系。正如他在卷首给爱娃的“献词”所说:“如果没有你,这本书今天就不会存在,同样,它的作者也早已消失”。

历史研究不能宜粗不宜细,只有从历史的细节入手,才能更深入、更系统地认识对象的真正本质。克莱普勒与许多研究者不同,他不是从政治、经济、军事、文化等领域宏观地、系统地研究纳粹政党和纳粹国家的产生与灭亡,而是从人们的言谈话语中,观察、分析纳粹意识形态是如何渗入普通人的日常生活的,从更为直接和贴近的角度来观察纳粹主义的邪恶本质。

国家社会主义作为一种思潮,从希特勒1933年上台到1945年覆灭,短短12年,为何能够拥有如此可怕的能量,不仅将整个德意志民族卷入精神狂热,而且将整个欧洲大陆(加上北非)投入血泊;不仅给全人类造成空前浩劫,也对世界历史进程产生了重要影响?1930年代,世界经济遭遇了大萧条,虽然纳粹德国魔术般地创造了失业率最低、增长率最高的世界奇迹,虽然“劳动美化活动”、“力量来自欢乐”、“每个德意志职工拥有一辆小汽车”并非空头许诺,从而取得了“政绩合法性”,更为重要的是,他通过整军备战、收复失地、举办奥运等举措,极大地激发了德国人的民族自豪感与民族自信心。正因如此,他才被普通德国人簇拥上了帝国总理的宝座。

希特勒上台具有深厚的民意基础,然而,这并不能成为论证民主弊端的有效论据。缺乏权力制约的制度设计,一些政治强人通过操纵民族主义、民粹主义,对民众进行传销式的洗脑或邪教式的蛊惑,在世界史上并不罕见。希特勒欲实现其世界野心,有三件宝贝是须臾不曾离开的,那就是枪杆子(武装部队)、手铐子(秘密警察)与笔杆子(宣传机器),而其基本功能则是暴力与谎言。在当时世界上,希特勒不仅建立了强大的军队和秘密警察(盖世太保),而且建立了世界罕见的宣传机器。纳粹的宣传不仅有特点,而且有效果。从克莱普勒的记述中,试对纳粹的词汇作几点简单归纳,以作为本书的读书笔记。

一、关于“领袖”崇拜。希特勒如同世界历史上所有的独裁者一样,纵容下属不遗余力地为其歌功颂德,实行个人崇拜,将其装扮成高居云端、不可一世的先知先觉的全能之神。纳粹德国二号人物、帝国元帅戈林谄媚地说:“我们所有的人,从普通的冲锋队员到州长,都是属于阿道夫·希特勒的,由阿道夫·希特勒而来。”(110)纳粹著名的国民教育与宣传部长戈培尔更是精辟地指出:“我们不需要知道领袖想要做什么——我们相信他。”(110)在这里,对领袖的服从与盲从、相信与迷信的界限已经彻底消失。其实,更高的纳粹主义热度表现在这样的用语里:“他为他的领袖而牺牲”,“他为他热爱的领袖而死”(118)。这里为什么只提领袖,不提祖国,因为希特勒就是祖国的化身。宝拉·封·B是作者的女同事,一个瓦尔策德语讲座的助教,她由衷地对作者说,“这是我、我们所有的人向领袖学来的,或者说是重新学习来的,……领袖把我们重新带回家来了!”(102)战局发生逆转,纳粹败局已定,一名逃亡的士兵仍然坚定地说:“领袖最近刚刚宣布,我们必胜。他从来没有骗过我们。我相信希特勒。”(105)逃亡者中有一个鞍具匠,他很不满同行者的失败情绪:“领袖不会退缩,领袖是不可战胜的,当其他人都认为走投无路的时候,他每次都能找到一条出路。……我相信领袖。”(106)战局对纳粹已经逆转,戈培尔在世界面前为他们的领袖辩护——为了他的民族不该承担的苦难,领袖熬白了头,人类却对此视而不见。而他的爱是属于人类的。假如人类了解这一点,“那么,就在此时此刻,他们便会向他们的伪神们告别,转而膜拜希特勒。”(111)

二、关于奉承“人民”。一些独裁者为了寻求权力与地位的合法性,“人民”,不是这个群体,而是“人民”二字,就成了他们现成的、常用的利用工具。独裁者往往出于一时的需要,用廉价的评价将内涵不明的“人民”抬高到不适当的位置。而已经被纳粹洗脑的“人民”,往往产生错觉,似乎受到希特勒的格外青睐与抬举,自觉、忠实地沦为希特勒推行侵略战争、迫害犹太民族的走卒和鹰犬。1934年召开的“忠诚党代会”上,戈培尔提出了他的指导方针:“我们必须说人民懂得的语言。想要向人民说话,就必须像马丁·路德讲的那样,投人民之所好。”(232)所谓充分认识人民的历史地位与历史作用等等,只是纳粹“投人民之所好”的伎俩而已,他们从来不会尊重人民天赋的权力与地位,而是用各种虚无缥缈、漂亮动听的空话与言辞来美化和麻醉人民。克莱普勒讽刺地写道,“‘人民’在现今的讲话和行文中使用得如此频繁,就像吃饭时用盐一样,给所有的东西都捏上一撮人民:人民的节日,人民的同志,人民团体,接近人民,背离人民,来自人民……”(25)戈培尔作为纳粹喉舌,深得个中三昧,他在《从皇帝宫廷到帝国元首府》中,对所有事物、形态、人员与人民之间的关系,作了特别强调——“人民的同志”、“人民的总理”、“人民的害虫”、“贴近人民”,“与人民隔膜”、“心系人民”,等等,无穷无尽(241)。他甚至提出,“你什么都不是,你的人民才是一切。”“你永远也不是与你自己、永远也不是与你的亲人独在,你始终在你的人民的众目睽睽之下。”(16)这些话虽然虚伪与无耻,可怜的是那些已经被狼奶毒化的“人民”,竟然自以为已经成为第三帝国的主人公。

三、关于“追随者”。克莱普勒发现,“我在这个空间里,任何其他的思考都不会完全抹除掉的,没有一场争吵声能够盖过的东西,是‘追随者’这个词。”(237)可见,在当时的语境里,“追随者”是个高频词。能不能成功训练出大批死心塌地的追随者,是检验纳粹宣传机器效能的基本标准。要达到这一目的,必须要有相应的手段。希特勒深谙此道,他向部属下达的“最高法则”是:“不要让你的听众产生批判意识,一切简单化处理!”(174)因为“如果你论及数个对手,有些人会想到,你,作为单个人,也许不占理——所以,把许多人置于同一个指称下,用括弧把他们摞到一块儿,给他们以共性!”(174)因此,在纳粹的宣传中,从来不承认个人的权利与个体的价值,“个人”、“自我”、“权利”、甚至你、我、他都被视为不能接受的东西,他们往往使用“组织”、“集体”、“人民”、“群众”、“民族”、“我们”这类集合概念。他的另一措施是,诉诸感情以排挤思考。他们也会运用悲天悯人的语言来打动民众的感情,其目的“是为了挤走思考——思想不得不让位于麻木迟钝、意志和感觉的丧失。”(245)所以,“那种感情不是为感情而感情,不是以自身为目的的,它只是方式和途径。”(245)一个“心系”人民、“关爱”人民的纳粹政党,极易骗取不明真相的民众的拥护与爱戴。希特勒再一措施就是撒谎。他们总结了无数次撒谎的成功经验与失败教训后发现,“一个谎言(在这方面谎言与笑话具有共同点)含有的真实成份越大,它的欺骗性也就越大。”(176)纯粹的谎言容易被人识破、被人揭穿,只有夹杂着真话的谎言,真真假假,鱼目混珠,才能以假乱真。只有在这种情况下,人民才会发自内心地说:“领袖,发布号令,我们追随!”(238)从而成为纳粹事业坚定的追随者。纳粹需要千千万万、不断涌现的“完美的追随者”,这些“追随者”“他们不思考,他们也不再感觉——他们跟随。”(245)希特勒需要的就是这样的追随者。克莱普勒写道,“希特勒极其准确地了解和算计的,始终是大众的心理”,而“那些不思考的和可以维持在无思考能力中的大众”(255),正是其追随者的庞大后备军。如果没有这些追随者,“从哪里弄来这必不可少的大批的刽子手和行刑施暴的奴才。”(245)这些追随者其实很无辜,克莱普勒痛心地写道,他们其实“没有一位是纳粹,但是他们所有人都中毒了。”(93)一个名叫巴林杜尔·封·施拉赫的人编辑出版的《追随者之歌》,有几句歌词是这样的:“……有多少人,他们从未与你(希特勒)谋面,你却仍然是他们的救星。”(110)克莱普勒的一个学生成了一个“小不点党员同志”,在第三帝国崩溃的最后日子,克莱普勒告诉他,“你现在不可能还再相信他,……这个政权的一切耸人听闻的罪行已经暴露在光天化日之下。”他的学生嗫嚅着说:“这一切我都承认,是那帮人误解了他,背叛了他,但是他,他,我依然相信。”(115)真是一个忠诚的追随者。

四、关于“历史性的”。20世纪的独裁者,其实是逆潮流、反人类的。然而,他们往往把自己打扮成奉天承运、顺应潮流的英雄。一个重要标志,就是在他们的语言中,往往十分浮夸、十分虚假地频频使用“历史性的”一词,仿佛要以此证明他们是如何遵循历史规律,如何顺应时代潮流的。而且,纳粹自视甚高,不可一世,极其坚信其职能具有永恒的生命力,甚至表现的信心十足,即使一件无足轻重的事,都具有历史意义。克莱普勒对纳粹对这一词汇的滥用作了梳理,他发现,希特勒发表的每一个讲话都是“历史性的”;希特勒与意大利领袖墨索里尼的每一次会见都是“历史性的”;德国的每一辆赛车获胜都是“历史性的”;一条公路通车剪彩也是“历史性的”,而每一条公路,每一条公路的每一段都要进行通车剪彩;每一次丰收感恩节都是“历史性的”;每一次党代会也都是“历史性的”。如此以来,第三帝国所有的日子几乎都是“历史性的”。因此,纳粹的每一天几乎都是节庆日。克莱普勒挖苦道,“这个帝国患了日常缺乏症,病入膏肓,完全就像缺盐的身体会病入膏肓一样——所以它认为它所有的日子都是历史性的。”(39)。

五、关于“有特性的”。第三帝国特别热衷于宣传纳粹主义的“特性”与“特色”。克莱普勒似乎开始时没有搞清楚这一点究竟意味着什么。他对此专门作了纪录与整理。“在骑士文化里第二次诞生了一个创造性的、有特色的繁荣文化。”“人道主义成了民众性和有自己特色事物的反面。”莱布尼茨“是一位德意志意识的有特性的世界思想者”;克洛卜施托克的“有日耳曼特性的独自情感。”(268)“有特性的-日耳曼的感觉又一次战胜了法兰西的才思妙想……”;“现实主义,一个有特性的德国运动”;为“一个有特性的德国宗教”而努力;豪斯顿·斯蒂华·张伯伦“具有更加纯正的特性”,他使“有民族特色的精神巨人”重新走近德国人民。(269)整理到此处,克莱普勒似乎有所感悟,纳粹之所以如此热衷使用“有特性的”、“有特色的”这类词汇,这与第三帝国反犹主义和种族主义不无关系。因为它所宣扬的“有特性的”、“有特色的”,同时意味着“民族的”、“血统的”、“德意志的”与“雅利安人的”。与此同时,则反映了纳粹主义的自负与狂妄,即将国家社会主义的一整套理念与政策,当作迥异于人类文明的、独此一家别无分店的、空前绝后的天外来物。这是一种自炫还是一种辩护并不重要,重要的是,这种理念、政策在这个世界上真实地存在过,曾经给人类造成巨大灾难。至于它以什么样的花色为自己装饰,则是次要的。第三帝国的这套东西并不是独创的,也是引进借鉴的产物。读此书方知,墨索里尼奉行的是法西斯主义,希特勒奉行的是国家社会主义,而后者是从前者学来的。克莱普勒写道,“无论国家社会主义从先行于它十年的法西斯主义学习了多少东西,无论它的身体传染上了多少外来的病菌,最终它还是、或者是变成了一种专属德国的疾病,一种疯长出来的德国肉体的变异物,……”(50)所谓有德国“特性的”还是有德国“特色的”,无非是“一种专属德国的疾病”,最终还是与意大利“特性的”或者意大利“特色的”法西斯主义同时走向了灭亡。

六、关于“机械化”。克莱普勒认为,“毫无保留”是“第三帝国语言的支柱性词语”,其作用是表达纳粹精神面对最高领袖和各个次高领袖的理想状态。为了毫无保留地执行最高元首的命令,无论如何是不可以对最高元首的任何指令加以思考的。因为“思考无论如何都意味着停下、顾忌,甚至导致批判并最终拒绝执行命令。”(150)其中隐含的前提是,元首是永远不会错的。因此,对于元首的指令,无论是否理解,只能无条件执行。克莱普勒写道,第三帝国为了“让单个的战士,单个群组,不受外界的影响,不理内心的权衡,不顾任何本能的感觉,完全像一台机器那样去听从上级的命令,按钮一揿就随之运行起来。”(150)也就是将所有社会成员“机械化”。在最高领袖之下,每个人既是上级也是下级,因此,“每个人都应该是上级和领袖手中的自动化器械,同时也是按钮的操纵者”(150),一级按钮控制二级按钮,二级按钮控制三级按钮,构成了一个比“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”的生态链更为深刻的社会机制。在第三帝国的语言里,由于广泛运用这种来自技术领域的、机械化词汇,从而掩盖了第三帝国“通行的奴役化和去个人化”(150)。克莱普勒认为,“将个人机械化”,这是“第三帝国语言的专利”,其目是建立社会意志“同一化”的社会机制。克莱普勒认为,同一化“这个词让人们看见按钮、听见按钮的声音,它将人,不是机构,不是非个人的政府部门,置入均匀的自动化的状态和运动中。不同学校的老师,不同组合的法律和税收部门的职员、战斗部队和冲锋队队员等等等等,几乎在不变的形式下同一化了。”(152)克莱普勒对“同一化”的评价是沉痛的,“在第三帝国的语言里,没有第二个词像‘同一化’这样赤裸裸地表现了将人机械化和自动化的倾向……”(153)

七、关于思想一致。作者以其亲身经历,对德国历史上的三个时期——威廉德国、魏玛共和国和希特勒时代——进行对比,他认为,魏玛共和国与第三帝国在“话语和文字的态度”上是根本不同的。魏玛共和国“在艺术和科学领域,在美学和哲学领域,不存在丝毫的限制。没有人被束缚于某一个特定的风俗或者关于美丑的教条里,每个人都可以作自由的选择。”(13)第三帝国建立以后,情况发生了变化,这种变化是颠覆性的,其中体现的正是共和与专制的区别。希特勒1925年出版的《我的奋斗》,后来竟然成为国家社会主义的圣经。纳粹正是以一本书籍、一个脑袋、一种语言来统一德国人的思想的。特别是当纳粹“接手政权”之后,这种语言就从一个集团的语言,变成整个德国国民的语言。这套语言体系,“不论是印刷的还是言说的,……都是同样的陈词套话,同样的口气腔调。”(13)这其实是“少数的个别人在为全体人民提供着唯一通行的语言模式。”(15)他猜测,这个提供者“最终可能就是这个唯一的戈培尔,是他在左右着这个持有通行证的语言。”(15)然而,戈培尔扮演的是希特勒思想的化妆师与打磨匠的角色,正是他将希特勒粗糙、露骨的语言,修剪的更有欺骗性。为了推行纳粹意识形态,戈培尔指令“所有的报刊只允许发表一个中心站交付给他们的东西,……”(15)为了使这一思想、这一语言具有唯一性,戈培尔不仅在现代史上进行了大规模的焚书运动,以消除与纳粹不同的“异端邪说”,而且加紧了对各种媒体的控制与利用,使各种传播手段千篇一律、千报一腔,千部一调,每天连篇累牍、喋喋不休地向德国民众灌输纳粹的陈词滥调。克莱普勒描述道,“在德国印刷和谈论的所有东西,完全都是从党政一体的统一模子里出来的,任何东西,只要有一点偏离这一种被允许的形式,都不可能跻身进入公众视野。”(4)克莱普勒分析道,从形式上来说,“纳粹语言改变了词语的价值和使用率,将从前属于个别人或者一个极小的团体的东西变成了公众性的语汇,将从前一般的大众语汇收缴为党话”,其实质则是,“让所有这些词语、词组和句型浸染病毒,让这个语言服务于他们可怕的体制,令其成为他们最强大的、最公开的、也是最秘密的宣传蛊惑的手段。”(8)纳粹蓄心积虑地统一思想、统一语言的根本目的是什么呢?那就是“扼杀个体的本质,麻木其作为个人的尊严,致使他成为一大群没有思想、没有意志的动物中的一只,任人驱赶着涌向某一规定的方向,令他变为一块滚动着的巨石的原子。”(16)

八、关于“去纳粹化”。纳粹作为人类历史上的恶魔,终于被埋进了历史的垃圾堆。然而,被埋葬的只是作为其硬件的国家、政权与军队,正如克莱普勒所描述的那样,“战犯们被绳之以法,‘小党员同志’(第四帝国的语言)被开除了公职,纳粹书籍也从公共视野中消失,那些希特勒广场和戈林大街都改了名,希特勒橡树也被砍了。”(6)然而,作为纳粹软件的意识形态、思想文化并不会轻易地退出历史舞台。克莱普勒对纳粹语言深恶痛绝,他表示,“我们应当将纳粹语言中的很多词语置入群葬墓坑,长时间掩埋,有一些要永远掩埋。”(8)但他无奈地表示,“第三帝国的语言似乎仍然要在一些富有特征的表述里保持下去;它们渗透之深,似乎将在德语语言中占有一席永久之地。”(6)应当说,克莱普勒作为一位学者,特别是作为一位语言学者,他对第三帝国语言的邪恶本质保持了必要的清醒与警惕,正如弗瑞利希所说,他“以一本充满道德勇气的力作从恐怖的受害者的强压境地,跻身为远见卓识的棕色专制的‘文化史记述者’”。(387)克莱普勒的经历“令人信服地表明,大众簇拥德国国家社会主义工人党的原因,在于批评能力的缺乏”。然而,可悲的事件最终还是发生在克莱普勒身上,当第三帝国走进历史之后,当他“面对一个红色专制的意识形态(指东德奉行的斯大林主义)陷阱时束手就擒,以一种几乎悲剧性地令人心动的方式,败倒在一个意识形态的歧途上。”(387)

克莱普勒将弗朗茨·罗森茨维格的“语言甚于血液”,作为本书题记是有道理的。这位德国语言学者首先从专业角度指出语言对情感与心灵的影响作用,“语言并非只为我吟诗和思考,它也导控着我的情感,驾驭着我的全部心灵,我越是想当然地、越是无意识地将自己交付给它,就越是如此。”(8)然而,语言是由外在的形式与内在的精神构成的,“假如这个教养之语言由毒性成分组成,或者是被制成毒性材料的载体了呢?”他自问自答地指出,“言语有如微小剂量的砷,它不知不觉地被吞食了,似乎显示不出任何作用,而一段时间以后这种毒性就会体现出来。”而纳粹主义正“是通过那一句句的话语、那些常用语、那些句型潜入众人的肉体与血液的,它通过成千上万次的重复,将这些用语和句型强加给了大众,令人机械地和不知不觉地接受下来。”(8)

纳粹与世界历史上以往的宗教的、政治的、军事的征服不同之处在于,在短短十几年的执政期间,竟然形成了一整套意识形态与话语体系,通过其特有的制度体系和运行机制,人们如同被毒蛇咬过一样,毒液迅速毒化了民众的心灵与情感,这虽然是一个耳濡目染、日渐月染、日积月累的过程,然而,在这种意识形态与话语体系面前,几乎所有的批评者,都被解除了“武装”,并丧失了批评的戒心、意志和能力,从而乖乖臣服于第三帝国的独裁体制。克莱普勒在描述自己的心路历程时承认,面对第三帝国的意识形态与话语体系的侵袭,“我所有的关于上当受骗的知识、我所有的对类似时刻的批评性审视,都于我毫无助益。”(221)“随便一个什么时间,印刷出来的谎言将征服我,只要它从各个方面朝我逼近,只要在我周围仅有很少的人、越来越少的人、到最后不再有人对其提出质疑。”(221)这很有点“上当受骗难免论”的味道,“拒绝洗脑”实际是是很难做到的,由此可见批评者显而易见的无奈与悲观。克莱普勒未曾被“棕色专制”的语言所浸染,却最终为“红色专制”语言所俘获,也许这并不能仅仅归结于他失去了戒心与警觉,也许独裁者的洗脑与宣传真的防不胜防、势不可挡。

纳粹主义何以具有如此强大的渗透力?利用国家机器,将思想灌输置于首要位置,也是一个重要因素,“对于纳粹教育学来说,一切都完全取决于思想,取决于他们的学生拥有未经歪曲的纳粹主义,所以,思想在所有的、每一个方面都放在决定性的第一位,比任何一种能力培养和实际运用能力、所有的知识都更受重视。”(192)。纳粹将思想品德作为教育的首要宗旨,而他们所谓的思想品德,是“无可指摘的”、“未经歪曲的”、“纯正的”纳粹思想。很可悲,这种教育是十分有效的,在纳粹组织的各种活动中,所有的参加者一旦被打上“品性良好”的评语,“仅此一条就打开了通往任何职场生涯的大门。”(192)换个角度,纳粹邪说的传播之所以所向披靡,是因为他们坚信“谎言重复千遍就是真理”,“只要操作者不知廉耻,将其宣传坚定不移地继续下去,最高级的诅咒并不总是自我毁灭的,却往往足以毁灭阻挡它的知识”(222),如此看来,“戈培尔也许倒是比我相信的更富有天才,毫无作用的蠢话既非全然那么愚蠢,亦非全然那么无效。”(222)这当然反映了历史的悲观及对现实的无奈。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号