“梁胡问答”的始末

安立志

前几天,在朋友圈看到一则“梁胡之问”的图片信息,上面是梁(梁漱溟)、胡(胡适)二人的头像,下面是一问一答几行文字。近年来,微信信息有许多所谓的名人名言,这类名言,不明出处,不知来路,有许多原本就是打着名人名义杜纂的。这则图片信息,同样缺乏信息来源,不明事件本末,甚至这题目起得也不确切。“梁胡之问”从字面理解,好像是梁、胡二人都在发问。随后翻书,发现《胡适全集》、《胡适文集》都收录了梁、胡二人的这段文字往还,这大约就是出处(原文最初收入。内容太长,删繁就简,略窥一斑吧。

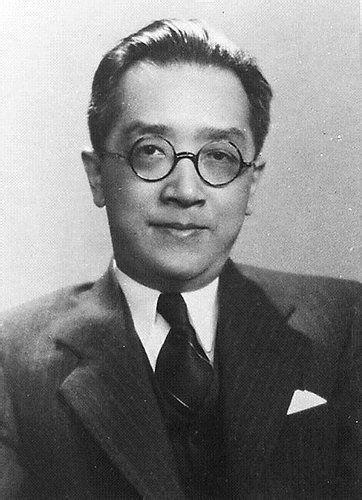

缘 起

1930年,聚集在上海《新月》旗下、以胡适为代表的几位自由知识分子,他们关注国家的现状与前途,采取选定问题,写出论文,大家讨论的方式,以期问题的深入认识与分析。这一年,这个文化小团体讨论的总题是《我们怎样解决中国问题?》总题之下,又设若干子题,分给每人。4月10日,胡适在《新月》第2卷第10号先写了一篇引论,围绕总题,提出两个目标,一是消极目标,一是积极目标。消极目标是“我们要铲除的是什么”?积极目标是“我们要建立的是什么”?

他在“我们要铲除的是什么”这一目标之下,列出了“我们要打倒五个大仇敌”,即:

第一大敌是贫穷。

第二大敌是疾病。

第三大敌是愚昧。

第四大敌是贪污。

第五大敌是扰乱。(《胡适文集》第5册,北京大学出版社,1998年,页351。以下同书只注页码)这“五大敌”也被时人称为“五鬼闹中华”。

也许他考虑到可能的质疑,他用排除法事先把排除内容作了防御:“这五大仇敌之中,资本主义不在内,因为我们还没有资格谈资本主义。资产阶级也不在内,因为我们至多有几个小富人,哪有资产阶级?封建势力也不在内,因为封建制度早已在二千年前崩坏了。帝国主义也不在内,因为帝国主义不能侵害那五鬼不入之国。帝国主义为什么不能侵害美国和日本?为什么偏爱光顾我们的国家?岂不是因为我们受了这五大恶魔的毁坏,遂没有抵抗的能力了吗?故即为抵抗帝国主义起见,也应该先铲除这五大敌人。”(页353)他在作了以上说明后,接着宣布了“积极的目标”,也就是“我们要建立的是什么?”——“我们要建立一个治安的,普遍繁荣的,文明的,现代的统一国家。”(页356)

正是胡适的引论特别是他的“五大恶魔”的说法,构成了梁漱溟提出质问的引线。

梁 问

1930年6月16日,梁漱溟在《村治》杂志第1卷第2期发文,对胡适的引论提出尖锐质问。他的文章比较长,核心在以下几项质疑。梁漱溟指出:“在三数年来的革命潮流中,大家所认为第一大仇敌是国际的资本帝国主义,其次是国内的封建军阀;先生无取于是,而别提出贫穷,疾病,愚昧,贪污,扰乱,五大仇敌之说。帝国主义者和军阀,何以不是我们的敌人?”(页365-366)梁漱溟先生笔锋犀利,他就“帝国主义”问题向胡适发出“第一击”之后,接着又问道:

“疾病,愚昧,皆与贫穷为缘;贪污则与扰乱有关;贫穷则直接出于帝国主义的经济侵略;扰乱则间接由帝国主义之操纵军阀而来;故帝国主义实为症结所在。……然先生不加批评反驳,闭着眼只顾说自家的话,如何令人心服?……帝国主义扼死了我产业开发的途路,不与他为敌,其将奈何?”(页368)

从梁先生的质问可见,他认为,造成中国贫穷、疾病、愚昧、贪污、扰乱的“症结”是帝国主义,胡适是只见“现象”不见“本质”,打倒“五鬼”自然是治标不治本。胡适在引论中排除梁漱溟质疑对象的同时,事先针对可能的质疑作了防御。由于梁漱溟没有对胡适的排除理由进行反驳,而是长篇大论、自顾自地进行论述,从而削弱了质疑本身的力量。

胡 答

这是一段很有意思的文坛佳话。胡适、梁漱溟都是当时的文化名人,二人围绕一个共同问题质疑答辩,何况这问题关乎国运,自然会引发人们的关注。高手过招,兹事体大,加之问题重大,论点敏感,同年7月29日,胡适还是在《新月》(第3卷第2期)发文对梁漱溟的质问作出回答:

如说,“贫穷则直接由于帝国主义的经济侵略”,则难道八十年前的中国果真不贫穷吗?如说,“扰乱则间接由于帝国主义之操纵军阀”,试问张献忠、洪秀全又是受了何国的操纵?今日冯、阎、蒋之战又是受了何国的操纵?(页373)

鸦片固是从外国进来,然吸鸦片者究竟是什么人?何以世界的有长进民族都不蒙此害,而此害独钟于我神州民族?而今日满田满地的罂粟,难道都是外国的帝国主义者强迫我们种下的吗?(页373)

帝国主义者三叩日本之关门,而日本在六十年之中便一跃而为世界三大强国之一。何以我堂堂神州民族便一蹶不振如此?此中“症结”究竟在什么地方?岂是把全副责任都推在洋鬼子身上便可了事?(页373)

胡适的答辩也很有可读性。他在作了必要的论述与铺垫后,句句反问,步步反击,整个答问显得波澜起伏,精彩纷呈。在他的答卷中,有一句话可谓画龙点睛:“我的主张只是责己而不责人,要自觉地改革,而不要盲目的革命。”(页373)

绪 语

应当指出的是,朋友圈转发的“梁胡之问”,虽系信息碎片,其实体现了很强的倾向性,那就是否定梁问,赞成胡答。

经过“十年浩劫”的一代中国人,都曾经历过“全民学哲学”,《矛盾论》就是必学的“五篇哲学著作”之一。所谓内因是根据,外因是条件,外因通过内因才起作用。胡适“责己不责人”的主张,歪打正着地阐述了事物变化的“内外因”,别人看到的是有形之敌、外来之敌——帝国主义,胡适看到的是无形之敌、内在之敌——“五大恶魔”。一个民族的衰败,一个国家的落后,最大的敌人是自己,最大的危险在内部。“堡垒往往从内部攻破”,“十大元帅毁于内部斗争”,无论逻辑与历史都是如此。

人们往往以为今人胜古人,今人比古人更聪明,是因为今人掌握了辩证法。1000多年前,唐代诗人杜牧的《阿房宫赋》总结了秦朝与六国灭亡的教训:“灭六国者,六国也,非秦也。族秦者,秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?”(《杜牧集系年校注》第1卷,中华书局,页10)由此可见,内因重于外因,责己先于责人,不是什么辩证法,而是历史教训。今人被同一块石头绊倒,是否比古人更蠢。

许多人把近代中国的落后与屈辱,片面归结为外敌入侵。外敌入侵毕竟是外部因素。正如胡适所说,日本也曾遭到列强入侵,也曾被迫打开国门,也曾签订屈辱条约,何以快速崛起?中国近代以来的衰败与落后,根本原因在于满清君臣的封闭与腐败,一方面妄自尊大,一方面固步自封,一会强调“祖宗之法”,一会强调“中体西用”,甚至马克思都把不争气的中国称作“木乃伊”和“活化石”。面对如此冥顽不灵的“活化石”,什么外在条件也无法让其发生变化。

即以胡适所说的日本为例,日本以学习外国起家,无论模仿,还是照抄,并未失去自身传统。鲁迅兄弟早年留学日本,周作人指出,日本文化古来取资中土,却能“唐时不取太监,宋时不取缠足,明时不取八股、清时不取鸦片,……”内因足够强大,于是他“深钦日本之善于别择。”(钟叔河编《周作人散文全集》第6卷,广西师范大学出版社,2009年,页666)其实也是内因重于外因。

一个单位,一个国家,难免犯错误,遇坎坷。要纠正错误,走出坎坷,关键在于如何看待自己。“吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。”(杨伯峻《论语译注》,中华书局,1980年,页172)”最大的威胁在“境内”而非“境外”,最大的敌人在“内部”而非“外部”,阻碍改革与进步的势力,才是国家进步和发展的敌人。发生问题,推责于外部;造成人祸,归罪于自然;出现失误,推卸给对方。《矛盾论》早就批评过:“说到社会发展的原因,他们就用社会外部的地理、气候等条件去说明。”“责任完全在对方”也好、“责任完全不在我方”也罢,这样的托词,往往体现为固执己见,讳疾忌医,醉死不认这壶酒钱。

我国改革开放几十年,成果辉煌。有人却是抱怨连连,官员腐败怪外国,道德滑坡怪外片,产业畸形怪外企,工人失业怪外资,“老虎成群”、“苍蝇成阵”,都是“外来影响的结果”,从来不在“丛林”与“粪坑”里找原因。“事物发展的根本原因,不是在事物的外部而是在事物的内部,在于事物内部的矛盾性。”(《矛盾论》)近代以来,外来因素无非器物、典章与文明。器物引进向来无碍,无论坚船利炮,还是汽车电脑,唯独在典章与文明上扭扭捏捏,踌躇不前。一个国家对内因抱残守缺的坚守,对外因不辨良莠的引进,这样的国家唯有自外于世界文明之林!

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号