奴才也不是都能做的

安立志

近年来,很少看电视,控制器换来换去,不是抗日神剧,就是清廷宫戏,特别是后者,不是屁股朝天,就是脑袋叩地,不仅太监自称“奴才”,高官重臣也是如此,看后很不是滋味。

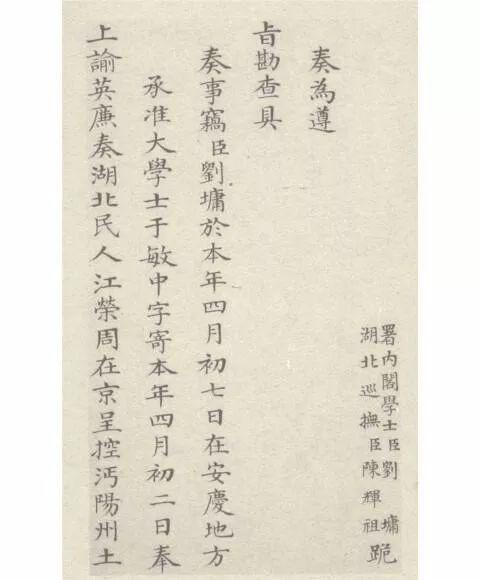

清廷朝堂,其实并不都称“奴才”,细心的观众注意到,在一部戏说清史的连续剧中,纪晓岚对皇上称“臣”,和珅则称“奴才”。史书也是如此。不久前查阅咸丰年间的《筹办夷务始末》(由上海古籍出版社影印出版),发现清廷官员奏折里的自称,也有“奴才”与“臣”的不同。

据鲁迅《且介亭杂文·隔膜》里说,在皇帝面前自称“奴才”是满臣的特权,汉官只能自称“臣”:“满洲人自己,就严分着主奴,大臣奏事,必称‘奴才’,而汉人却称‘臣’就好。这并非因为‘炎黄之胄’,特地优待,锡以嘉名的,其实是所以别于满人的‘奴才’,其地位还下于‘奴才’数等。”(《鲁迅全集》,第6册,人民文学出版社,2005年,页45)意思是说,汉人自称“臣”,并不等于尊贵,满人自称“奴才”,也不等于卑贱,至少在乾隆皇帝眼里,纪晓岚不比和珅尊贵,和珅也不比纪晓岚卑贱。按照清廷的规矩,恰恰相反,“臣”的地位其实比“奴才”还要低。

鲁迅的同代人、史学家陈垣专门对“奴才”的历史嬗变作过考证。陈垣指出:“昔称奴才,以骂人耳,未有以之自称者,更未有以称诸大廷者。”《水浒传》里有一则比清朝更早的例子,在北宋,在北京,石秀劫法场被俘,在公堂之上大骂大名府留守司梁中书,“你这为奴才做奴才的奴才。”这三个“奴才”概括了皇权等级制度的全部精髓,梁中书是当朝太师蔡京的“奴才”(女婿),蔡京不也是皇上的“奴才”吗!陈垣认为把“奴才”作为正面的、官方的称呼是从清朝开始的,他指出,“至国朝(指清朝),满洲大臣奏事,率称‘奴才’,始以‘奴才’书衔,为一朝之典制;汉大臣且不得与,盖亦循乎北俗也。”(《陈垣史学论著选》,上海人民出版社,1981年,页603)陈垣的论述如果止步于此,与鲁迅看法并无二致。陈垣的结论是:“满人称奴才,有时可以称臣;汉人称臣,无时可以称奴才。”(同上书,页605)鲁迅是文学家,只看到表面上的满汉之分,陈垣是历史学家,则观察到更深入的层次。

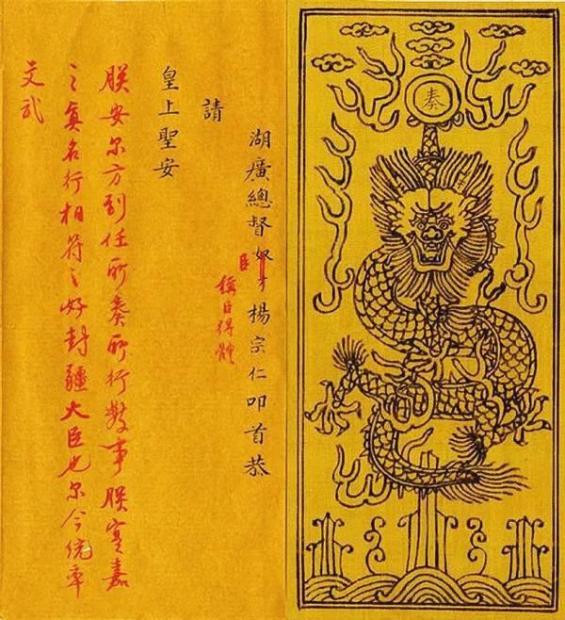

雍正三年(1725年),湖广总督杨宗仁病故,受到雍正皇帝的封赏,“御制像赞”,称其“廉洁如冰,耿介如石”。杨宗仁作为汉臣,生前在上新皇帝的奏折中以“奴才”自称,雍正帝硃笔批道:“称臣得体”,并将“奴才”划去,改为“臣”字。

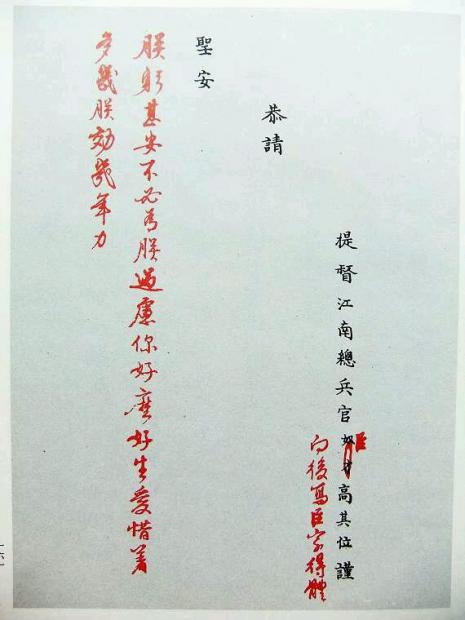

江南提督高其位是汉人,也是清初建政的功臣,曾参与平三藩,从征噶尔丹。雍正登基后,他也自称“奴才”。勤于政事的雍正皇帝,用硃笔抹去“奴才”二字,批曰:“向后写臣字得体”。由于称“奴才”系满洲“典制”,因此,汉人自称“奴才”看似自轻自贱,其实“政治正确”,如同那十年的“站对队”、称“同志”,有利于拉近与统治者的距离,看起来更像“一伙的”。至于热脸贴上冷屁股,遭到拒绝,那是骨头“软度”不够造成的。雍正帝大概也感到朝臣的称谓有些混乱,莅位之初曾颁布谕旨:“凡奏章内称‘臣’、称‘奴才’,俱是臣下之词,不宜两样书写,嗣后着一概书写‘臣’字。特谕。”(《八旗通志》卷六十七,[清]鄂尔泰,东北师范大学出版社,1985年,页1280)雍正这道谕旨,正式废止了朝臣的“奴才”自称,正式规定,不分满汉,一律称“臣”。由此可见,鲁迅的论断并不准确。只是雍正的这道谕旨,执行上不太严格而已。

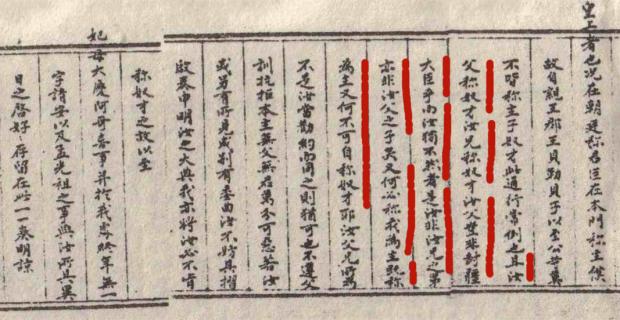

单看以上两例,似乎雍正对汉臣自称“奴才”的制止,态度宽厚而克制,然而,谁能想到,当他还是四阿哥胤禛时,曾对作为旗属门下的年羹尧写给他的信中没有自称“奴才”而勃然大怒,从而产生了那份著名史料——《雍亲王致年羹尧书》。这位被后世称为“雄猜阴鸷”之主的雍亲王,在信中愤笔切责:“在朝廷称君臣,在本门称主仆……此通行常例也。且汝父称奴才,汝兄称奴才,汝父岂非封疆大臣乎?而汝独不然者,是汝非汝兄之弟,亦非汝父子矣!又何必称我为主?既称为主,又何不可自称奴才耶?”皇帝定于一尊,皇帝一言九鼎,皇帝的只言片语,都是英断,都是圣裁,皇帝的阴晴、是非,谁能说的清?

(雍正皇帝)

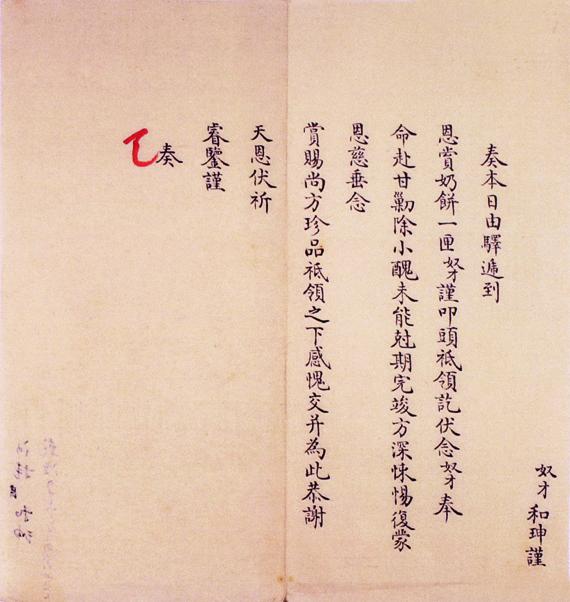

胤禛有胤禛的风格,弘历有弘历的品位,弘历继承了胤禛,乾隆取代了雍正,这种血胤的、世袭的政治,虽然少有新官不理旧政,新官贬低前任的现象,但对前任的政令进行修正和完善还是非常正当的。乾隆二十三年(1758年),弘历颁布上谕:“‘满洲大臣奏事,称臣称奴才,字样不一。着嗣后颁行公事折奏称‘臣’,请安、谢恩、寻常折奏称‘奴才’,以存满洲旧体。’”(《陈垣史学论著选》,页604)乾隆帝这道谕旨是针对满洲大臣颁布的,即按照公私事务来区分称谓,公事称“臣”,私事称“奴才”,从而改变了雍正朝不分满汉,一律称“臣”的政策。乾隆三十八年(1773年),凉州镇总兵乔照在谢恩折内称“臣”,遭到乾隆帝的严厉斥责:“武员即官至提督,亦称奴才,此乃向来定例,乔照岂容不知?……着传旨严行申饬。”(同上书,页604)如此以来,“奴才”队伍进一步扩大,担任武职的汉臣也要自称“奴才”了。大概由此开始,在乾隆一朝形成了这样的格局:满汉文官公务奏折一律称“臣”;满汉武官无论公私统称“奴才”;满臣文官因私奏折统称“奴才”,汉臣文官因私奏折一律称“臣”。乾隆帝的这种称谓规范,陈垣认为是“非分公私,非分文武,分满汉也”,但客观上满臣也并非都称“奴才”,这与鲁迅的论述仍然不同。

在乾隆帝就廷臣称谓作出公私之分、文武之别后,一些满臣本因公事却称“奴才”的违制仍然多发,但大都平安着陆,并未追究;而本因私事却违制未称“奴才”的满臣,却遭申饬或革职。这说明皇上更看重“奴才”的称谓。乾隆三十五年(1770年),直隶总督西宁、天津镇总兵达翎阿与直隶布政使周元理在一份公务奏折中这样自称:“奴才西宁、奴才达翎阿、臣周元理跪奏”。按照满汉大臣公务一律称“臣”的谕旨,当然是满官西宁违规,汉官周元理的自称是符合规范的。然而,乾隆帝却斥责周元理,“若谓周元理不屑随西宁同称,有意立异,是视周元理身分太高,谅彼亦不敢萌此念。但此等节目必拘泥若此,又何其不达事理耶?可笑之至。”(同上书,页606)乾隆帝包容了违反规定的满官西宁,却批评了遵守规定的汉官周元理,天理何在?然而,皇帝就是天理,皇帝永远正确,乾隆帝口含天宪,言出法随,这项谕旨就成为一项新的立法,那就是在联衔奏折中,“止当论首衔何人,或满或汉,皆可以一称贯之。”(同上书,页606)意思是说,联名的奏折,首位官员(通常是职位最高)如何自称,后面的官员不分满汉,则应“一称贯之”,比如,前者称“奴才”,后者跟着称“奴才”就是了。

(乾隆皇帝)

三年后,监察御史天保、马人龙在一项公务奏折中称:“监察御史奴才天保、马人龙跪奏”。 在这一称谓中,满人天保违反了公务一律称臣的钦定法律,而天保则遵守了乾隆帝联衔奏折的最新指示,即因天保在前称“奴才”,按照“一称贯之”的要求,马人龙顺下来自然也是“奴才”。乾隆帝仍然吹毛求疵:“今天保、马人龙之折如此,朕所不取,若不即为指斥,恐此后转相效尤,而无知之徒,否或因为献媚,否或窃为后言,不可不防其渐。”(同上书,页605)其实,马人龙“一称贯之”地称“奴才”只是守制,并非有意“献媚”。

乾隆帝针对官员称谓指出,“盖‘奴才’即仆,仆即‘臣’,本属一体,朕从不稍存歧视,不过书‘臣’觉字面冠冕耳。初非称‘奴才’即为亲近而尽敬,称‘臣’即为自疏而失礼也。且为君者,岂系臣下之称‘臣’称‘奴才’为荣辱乎?”(《李敖大全集》第14册,中国友谊出版公司,1999年,页351)这是典型的“此地无银三百两”!从字面看,对于满汉官员,他是“一碗水端平”,不偏不倚,无亲无疏,分析其用语,却带有显然的倾向性。他虽说“非称‘奴才’即为亲近而尽敬,称‘臣’即为自疏而失礼”,但他下意识地把“亲近”与“奴才”相联,把“自疏”与称“臣”并列,从其处理此一案例的方式和原则来看,满臣虽是“奴才”那是真尊贵,汉臣虽然称“臣”却是真卑贱。

虽然乾隆帝声称:“臣、仆本属一体,均系奉上之称,字义虽殊,其理则一。”(《陈垣历史论著选》,页606)但他十分清楚,“奴才”本是北方风俗中骂人的话(他父亲雍正帝也说过“此等卑污之习,皆始自包衣下贱奴才”),“奴才”远不如“臣”听起来雅驯和规范,要不然他就不会有“书臣觉字面冠冕”这样的话了。正因如此,陈垣评论道,“上(皇上)既以周元理为可笑,又以马人龙为不合,则臣下果何措何从也?”(同上书,页606)是啊,按老规定被斥责,按新政策遭批评,左也不行,右也不是,当“奴才”确实很为难。在周元理一案中,乾隆帝责备循规蹈矩的周元理;在马人龙一案中,乾隆帝又敲打遵章守纪的马人龙,只因他们都是汉人。陈垣如此分析乾隆帝的卑劣心理,“在马人龙则恐其冒认奴才焉,在周元理则恐其不服为奴才焉,操纵臣下之术亦神哉!”(同上书,页606)“奴才”也好,“臣”也罢,称谓不同,目的则一,无非是专制帝王控驭臣下的手段而已。

以上是基于帝王立场所立论,而在汉臣,不惜违制,自甘卑贱,如果在奏折中书写了“奴才”只是程序问题,那么,也确有为冒认“奴才”而向这蛮族皇上一表衷曲的。雍正三年(1725年),南阳总兵董玉祥在奏折中称“奴才”,胤禛命他以后称‘臣’,董玉祥却向皇上表白,此“实圣主优待臣子至意,但臣世代叨蒙豢养洪恩,得侍奴才之列,荣已过分。复蒙圣谕称臣,更深乾惕。”(2017年《中国档案》第4 期)看看这用语——“豢养”,干脆把自己当成皇上喂养的畜牲了,能做“奴才”已经很满意了,董玉祥当然要“叨蒙”“洪恩”了,这人格也真是卑贱到无以复加。这样的例子《红楼梦》里也有,元妃回家省亲,贾母、贾政拜倒在孙女、女儿面前,贾政竟对女儿称臣:“臣草芥寒门,鸠群鸦属之中,岂意得征凤鸾之瑞。”贾政拜的不是女儿,而是皇妃。女儿是皇上的奴才,父亲成了女儿的奴才,与董玉祥不同的是,贾家阖府不是牲畜,而是一群长翅膀的动物,荣国府如同皇家动物园。贾政虽然称“臣”,但《红楼梦》是清人写清事,不得不“真事隐去,假语村言”。再说这董玉祥。皇上不让他当“奴才”,让其称“臣”,不想这董玉祥却会错了意,“得侍奴才之列,荣已过分。复蒙圣谕称臣,更深乾惕。”他似乎认为鞑靼皇帝命他这个“奴才”改称“臣”,是提高了他的档次。鲁迅在《南腔北调·漫与》中这样说,“如果从奴隶生活中寻出‘美’来,赞叹,抚摩,陶醉,那可简直是万劫不复的奴才了,他使自己和别人永远安住于这生活。”(《鲁迅全集》,第4册,页604)董玉祥的恬然表忠,差堪相似。

(宣统皇帝)

19世纪中叶以后,满清王朝风雨飘摇,大厦将倾。在西方列强与国内叛军的打击之下,满清不得不征用汉族官员,加之清末以来的变法、立宪风起云涌,满清朝廷的陈规陋俗再也无法维持了。宣统二年正月二十八日(1910年3月10),海军部大臣载洵上奏皇上,“考我朝国语,有‘阿哈’二音,原其意即为‘臣下’,误译为‘奴才’二字,以臣工而称‘奴才’,经传既未概见,名词亦不雅驯。……查近日折奏衔名,满蒙仍称‘奴才’,汉文官则称‘臣’,武官又称‘奴才’。共戴一尊,而称名各异,我国家大同之盛,岂宜有此?”按照现在的说法,载洵此论,即否定了满洲特色,又忘记了在野初心,试图与时代接轨了。因此,他建议,“嗣后陈奏事件均应一体称‘臣’,永革‘奴才’称谓,……”(2017年《中国档案》第4 期)已是油尽灯枯的清廷别无选择,次日即由内阁发布上谕:“君臣为千古定名,我朝满汉文武诸臣有称‘臣’称‘奴才’之分,因系旧习相沿,以致名称各异。……况当此预备立宪时代,尤宜化除成见,悉泯异同。嗣后内外满汉文武诸臣陈奏事件,著一律称‘臣’,以昭画一,而示大同。”(《清实录》第60册,卷三十,中华书局影印,1986年,页549)一年半之后,把全体中国人民置于“奴才”之境的大清王朝土崩瓦解了。“奴才”作为一个政治符号结束了历史使命,然而,“奴才”这种社会角色并未消失,只不过换了换服装、称谓和形式。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号