前不久,拙文《鲁迅的“目的手段论”与马基雅维利主义》发出后,得到不少朋友的赞赏与支持,当然也有异议与商榷。成文的商榷,目前只看到宋志坚先生的《鲁迅的“目的手段论”是如何成型的?》笔者从事写作以来,从不主动与人商榷,更不会主动参与论战。对于宋志坚先生的文章,我也只能做点辩护与解释。

宋志坚先生认为,“安立志先生是从几百万字的《鲁迅全集》中找出两小段话,来论证鲁迅的‘目的手段论’的。”并在叙述之后得出结论——“鲁迅的‘目的手段论’就这样‘成型’了”,宋志坚先生显然认为,鲁迅的“目的手段论”是我制造出厂的。我不知道宋志坚先生的“成型”确指何义,我所谓的“目的手段论”,不过是鲁迅关于“目的与手段”的论述或论点而已,而这些语句,全部来自《鲁迅全集》,至于是“两小段”还是几小段,与是否“成型”没有关系,凡是略有阅读常识的人,都不会从我的原文中产生鲁迅出版过《目的手段论》的专著,或者如同《ⅩⅩ论》一类“成型”著作的印象的。

宋志坚先生如此揭示其“成型”过程,那就是笔者“从几百万字……中找出两小段话”,能“找出两小段话”就是“成型”的标志。宋志坚先生在微信跟帖中把这种引用方式叫做“断章取义”。一般理解,“断章取义”是贬义词。《辞海》是这样说的,“截取别人的话来为己用而不顾原意为‘断章取义’。”这里的关键词是“不顾原意”。不久前看到一篇网文,作者邵建谈的也是“断章取义”,巧合的是,也因鲁迅的“目的手段”而起。引用是写作的常见现象,但引用并不等于“断章取义”。“断章取义”也有“目的”与“手段”的问题,即“断章”是手段,“取义”是目的。“断章”的目的是否正确,端在于引用的内容是否符合“原意”。“断章取义”有两种解释。一是“断”原文之“章”,“取”自己之“义”。二是“断”原文之“章”,存原文之“义”。前者是错误的,应当摈弃;后者则是必要的,也比较常见。这就是为什么那本“红宝书”风靡全球的基本原因。那些“小段”“小段”的文字,显然都是从上百万字的《毛选》五卷中“断章”而来的,如此“取义”似乎没有异议,只在改革开放后,邓小平同志才提出了“完整准确”的问题。宋志坚先生也写过一些有关鲁迅的随笔,引用鲁迅的文字也在所难免,是否也从几百万字的《鲁迅全集》“断章取义”而来,这恐怕要问宋志坚先生自己。为了避免这样的曲解,我在关于鲁迅“目的手段论”的文章中,不仅完整附上原文所在页面截图(也就是那“两小段”),而且详细注明引文出处(书名、出版机构、出版日期、所在页码),目的正是为了向读者提供查证原文甚至验证是否“断章取义”的直接依据。

前文说过,所谓鲁迅的“目的手段论”指的是鲁迅关于目的与手段的论述或论点,当然也包括宋志坚先生所说的“两小段”。谁能否认这“两小段”真实存在于鲁迅著作中?宋志坚先生质问道:“这种‘目的手段论’是属于鲁迅的吗?就算鲁迅认同这种‘目的手段论’,这种‘目的手段论’的‘专利’也落不到鲁迅头上。”又是“就算”,又是“专利”,为了掩饰与辩护,这弯子转得何等吃力!请问宋志坚先生,来自鲁迅著作里的原文,不“属于鲁迅”属于谁?这怎么扯得上“专利”问题?笔者在文章首段已经指出,“在目的和手段的关系上,中外思想家有过许多论述,最典型的就是对于‘目的证明手段正确’的主张或否定。鲁迅是这一观点的主张者。”意思很明确,那么“主张者”与“专利”是什么关系?虽然我在《君主论》中没有找到“目的证明手段正确”这几个字,但不妨碍该书载有类似的观点,也不妨碍一些思想家把这一观点的“专利”授予马基雅维利。法国学者博洛尔在其名著《政治的罪恶》里,《为了目的不择手段——马基雅维利主义》的小标题,不也在指认马基雅维利拥有这一“专利”么?宋志坚先生竟然认为我把几百年前外国古人并不名誉的思想“专利”强加给鲁迅,只有宋志坚先生才会产生如此奇葩的思维吧!宋志坚先生的思维的确与众不同,居然把“主张”等于“专利”。看看前人是如何处理此类问题的吧!马克思主张阶级斗争,却并不拥有阶级斗争的专利;毛泽东主张无产阶级专政,也不拥有无产阶级专政的专利。马克思很坦荡,他致信魏特迈说,他本人并非阶级斗争的发现者,只有“无产阶级专政”等三个论点才是他的新“证明”。(《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1995年,页547)遗憾的是,该书对马克思这封信也只截取了“一小段”,又是一桩“断章取义”。

宋志坚先生坚持认为,笔者在《鲁迅全集》中没有检索到“目的证明手段正确”这句话,就不能认定“目的手段论”属于鲁迅。然而,“目的证明手段正确”只是这种观点的表述形式之一,并不等于表述这一观点不能运用其他字句。比如(且恕我再次“断章取义”),鲁迅著作中的“只要目的是正的,……可用任何手段”、“革命者为达目的,可用任何手段”(引文出处,原文已注),鲁迅还有另一条“问目的不问手段”(下文将涉及)。对某一论点的表述,严格限制几句话或几个字,如果不是一模一样,就不等于原有的思想或含义,这无疑于刻舟求剑的文字游戏。宋志坚先生能告诉人们,先秦诸子曾有关于“愚民”的统一说法吗?孔子自己曾有关于“仁”的标准答案么?

宋志坚先生为了否定鲁迅曾经主张“目的手段论”,竟然把其1925年的论点说成“戏言”,而把1933年的论点称为“反语”,目的很单纯,就是否认鲁迅曾经主张过“为了目的,不择手段”。

下面,只好不厌其烦地把这“两小段”列在下面,再做一点分析。

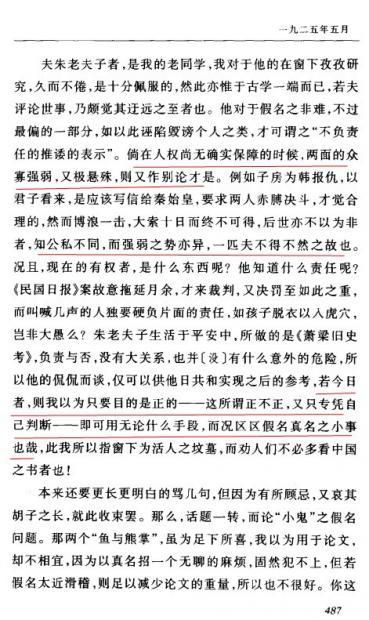

1925年5月3日,鲁迅给许广平写信:“若今日者,则我以为只要目的是正的——这所谓正不正,又只专凭自己判断——即可用无论什么手段,而况区区假名真名之小事也哉,此我所以指窗下为活人之坟墓,而劝人们不必多看中国之书者也!”(《鲁迅全集》第11卷,人民文学出版社,2005年,页487)特别说明,蓝字部分就是我曾“断章取义”的凿凿证据。

宋志坚先生认为,我的引用脱离了语境,鲁迅与许广平谈的是“假名”问题。宋志坚先生固执地强调语境,却不知语境是可以变化的,是可以扩大、延展和转换的。他不厌其烦地抄录“假名”话题,却对鲁迅已把语境扩大、延展到古今政治的频道只字不提。鲁迅笔下的“众寡强弱”,虽然也有使用“假名”不得己的意思,然而,其语境显然超越了“假名”本身。鲁迅首先列举了“子房(张良)为韩报仇”,“以君子看来,是应该写信给秦始皇,要求两人赤膊决斗,才觉合理的,然而博浪一击,大索十日而终不可得,后世亦不以为非者,知公私不同,而强弱之势亦异,一匹夫不得不然之故也。”(同上)鲁迅又提到“《民国日报》案”,这个案子“故意拖延月余,才来裁判,又决罚至如此之重,而叫喊几声的人独要硬负片面的责任,如孩子脱衣以入虎穴,岂非大愚么?”(同上)这两个例子都是沉重、严肃的政治话题,而且所占篇幅不小,难道不也是鲁迅荡开笔墨、移步换景、纵横议论的语境之一。宋志坚先生既以语境作为辩护之资,对于鲁迅笔下如此重要的议题,何以只字不提?是有意回避,还是没有留意?鲁迅再把语境转换到“假名”话题,他说,“朱老夫子生活于平安中”,“没有什么意外的危险”,他反对使用“假名”的侃侃而谈,“仅可以供他日共和实现之后的参考”,那么,在“共和实现”之前怎么办呢?鲁迅指出,“若今日者,则我以为只要目的是正的——这所谓正不正,又只专凭自己判断——即可用无论什么手段,而况区区假名真名之小事也哉,……”注意上述引文中的“而况”,这岂不说明,“假名”并不能与上述两例相提并论,“假名真名”的问题,只是“而况”这一转折后的“小事”且“区区”!宋志坚先生把这样的议论说成“戏言”,是鲁迅太幽默了吗?

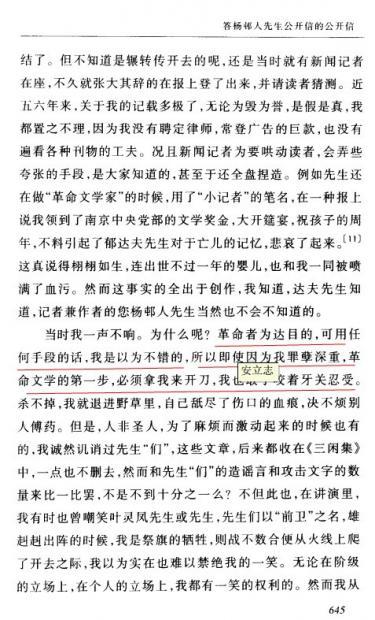

1933年12月,鲁迅在《答杨邨人先生公开信的公开信》中写道:“革命者为达目的,可用任何手段的话,我是以为不错的,所以即使因为我罪孽深重,革命文学的第一步,必须拿我来开刀,我也敢于咬着牙关忍受。”(《鲁迅全集》第4卷,页645)被我“断章取义”的部分仍以蓝字标出。

宋志坚先生费了不少笔墨介绍杨邨人的身份以及与鲁迅的龃龉。这些内容与鲁迅的“目的手段论”不能说没有关系。宋志坚先生当然以鲁迅的是非为是非,杨邨人是“革命小贩”,是“反面人物”,其实,杨邨人更是一个“复杂人物”。杨邨人作为左翼作家中比较早的党员,作为左翼文学团体“太阳社”的主要创办人,他响应党的号召,主动报名到湘鄂西苏区从事文化工作。然而,由于立三和王明左倾路线的干扰,他在那里亲身经历了党内的“残酷斗争,无情打击”,亲眼目睹了数以千计的干部群众遭到逮捕和杀害。毛泽东青年时的好友、《蝶恋花》词中李淑一的丈夫柳直荀,就是在这个湘鄂西被党内左倾分子以“改组派”的罪名惨杀的。杨邨人因其“地主残余”的阶级成份使其滋长了恐惧心理,内外小报又造谣他加入了“AB团”,他害怕了、动摇了,于是他离开苏区,几经周折,最后脱党了。在今天看来,他的脱党并非叛党或变节。毛泽东在《论反对日本帝国主义的策略》中曾经指出,这是党内左倾机会主义推行“关门主义”的结果,他们“为渊驱鱼,为丛驱雀”,把“千千万万”和“浩浩荡荡”赶到敌人那边去了(《毛泽东选集》第一卷,人民出版社,1991年,页155)。杨邨人脱党后创作的小说与散文,并无丑化和敌视党和苏区之内容,对苏区的面貌还是肯定和歌颂的。学者葛飞的《杨邨人所见所言与左翼文坛的应对》(中国现代文学馆 中国文学研究会,2009年11月1日会议论文),对此作过考证和分析。1949年建政之后,在鲁迅的巨大光环之下,文坛衡人论事,往往以鲁迅的笔锋来划线,曾经与鲁迅为敌的杨邨人,逃过了湘鄂西的肃反逃不过解放后的肃反,1955年终于在肃反审查中跳楼自尽了。

其实,当时的鲁迅与左联诸公,配合也不默契。杨邨人事件不久,鲁迅行文中就出现了“横站”、“玩具”、“蛀虫”之类的抱怨,渐生了苦闷和忧惧,“总觉得缚了一条铁索,有一个工头在背后用鞭子打我,……”(《鲁迅全集》第13卷,页301、375、278、543)。平心而论,最初的“革命文学”论战,对于杨邨人的屡屡攻击,鲁迅的反击是十分犀利的,贬其为“无赖子”、“叭儿”、“小无耻”等,主要是对其人品和文品的攻击。不过,这些批评都出现其他文章里,在这封公开信中,并没有类似措词。这封公开信也有抨击,也有讽刺,似乎比较“正式”。作为党外人士的鲁迅,对杨邨人“脱党”的批判还是有“分寸”的,“我以为先生虽是革命场中的一位小贩,却并不是奸商。”(《鲁迅全集第4卷,页646》)就实而论,杨当初参加共产党,倡导无产阶级文学,主动申请去苏区,并非怀着“小贩”似的投机心理,也是出于对党和革命的真诚信仰。只不过,他并非一个坚定的革命者,一个意志薄弱的小资产阶级知识分子而已。鲁迅甚至认为他,“革命与否以亲之苦乐为转移,有些投机气味是无疑的,但并没有反过来做大批的买卖,仅在竭力要化为‘第三种人’,来过比革命党较好的生活。”(同上书,页647)至于鲁迅那一段“目的手段论”,学者李旺写道,“令人惊异的是,鲁迅在文中写下了这样一段自白式的话:‘革命者为达目的,可用任何手段的话,我是以为不错的,所以即使因为我罪孽深重,革命文学的第一步,必须拿我来开刀,我也敢于咬着牙关忍受。杀不掉,我就退进野草里,自己舐尽了伤口的血痕,决不烦别人傅药。’决绝的自剖,沉着的牺牲,无奈无畏地前驱。这段话也许更适宜出现在鲁迅给青年学生的演讲词或和友人的通信中。”(《文学评论丛刊》2012年第14卷第2期)然而,他却写给他的论敌。在这样的语境里,鲁迅用得着说反话吗?

宋志坚先生坚持认为,鲁迅的这“两小段”的“目的手段论”,前者是“大题小作的戏言”,后者是“正话反说的反语”,反正不能当真。似乎宋志坚先生也承认“为了目的,不择手段”是不对的,不然,也就无须为之掩饰了。为了否认鲁迅曾经有过上述观点,竟然以“戏言”(开玩笑)、“反语”(说反话)来否认,这样的辩解术,也是拼了!这种辩解的本质在于选择性,选择性地寻其亮点,选择性地遮其盲点,如何选择,只从喜好出发。

宋志坚先生还是认为,“只要是思维正常的人,不会以为‘革命者为达目的,可用任何手段’这话是鲁迅的主张吧。”那就是说,谁再说鲁迅拥有这样的思想,那就是“思维不正常”。笔者已被归类了,不知这个圈子里是否包括鲁迅与他自己。巧合的是,在翻阅鲁迅著作时,又发现了另外一处证据。

1928年3月13日,鲁迅的一位崇拜者(现在叫“粉丝”)——“青年Y”——来信,“你是在给别人安排酒筵,‘泡制醉虾’的一个人。我,就是其间被制的一个!”(《鲁迅全集》第4卷,页95)意思是说,他是鲁迅作品的受害者,目前生活陷入困境,“薄薄的遗产已被‘革命’革去了”,“转辗床上不能动已几个月!”死又“没有勇气,而且自己还年青,仅仅廿一岁。还有爱人。”于是他致信鲁迅,“施这毒药者是先生,我实完全被先生所‘泡制’。先生,我既已被引至此,索性请你指示我所应走的最终的道路。”(同上书,页96)鲁迅在回信中,有“告罪”,有自嘲,有辩解,就是不承认这青年是其文章的受害者,“一切死者,伤者,吃苦者,都和我无关。”“革命与否,还在其人,不在文章的。”(同上书,页99、100)鲁迅分析了“Y”陷入困境的三条原因,那就是“胆子太大了”,“太认真”,“以为前途太光明,所以碰了钉子,便大失望”(同上书,页100)。三条原因,都怪Y自己。

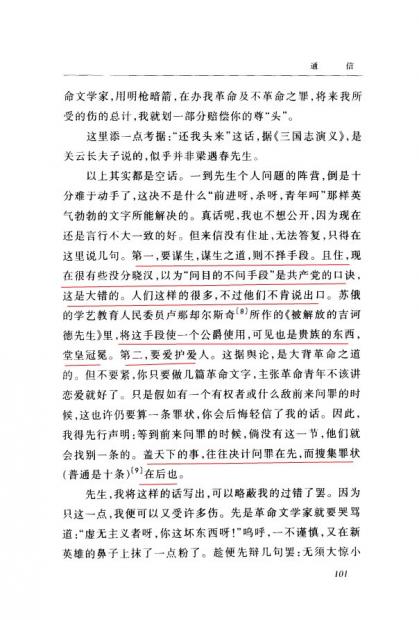

鲁迅最后还是以“影响者”的身份,给这位“受影响者”“指点迷津”。鲁迅给出了两条建议,“第一”就是:“要谋生,谋生之道,则不择手段。且住,现在很有些没分晓汉,以为‘问目的不问手段’是共产党的口诀,这是大错的。人们这样的很多,不过他们不肯说出口。”(《鲁迅全集》第4卷,第101页)这是鲁迅又一段“目的手段论”。在这里,“谋生”、“谋生之道”是作为“目的”来表述的,这个说法似乎符合康德关于“人是目的”的哲学。不过,如此以来,鲁迅的“目的手段论”就不再是“两小段”,已经变成“三小段”了。很遗憾,即使增加为“三小段”,鲁迅的“目的手段论”还是没有“成型”。

为避“断章取义”之嫌,将鲁迅这段文字抄完:“苏俄的学艺教育人民委员卢那卡尔斯基所作的《被解放的吉诃德先生》里,将这手段使一个公爵使用,可见也是贵族的东西,堂皇冠冕。”(同上)鲁迅很熟悉也很欣赏苏俄作品,并向国内翻译了多种苏俄作品。鲁迅这段叙述,不仅没有否定“问目的不问手段”,实际上是通过这段补充强化了它的“合法性”——“贵族的东西,堂皇冠冕”。在这里,需要请教宋志坚先生,鲁迅这段话,是“戏言”呢,还是“反语”?

如何理解鲁迅这段话,其实有两个层次,一个是事实判断,鲁迅承认“问目的不问手段”是一种事实存在,“人们这样的很多,不过他们不肯说出口。”鲁迅毕竟是鲁迅,他直接了当地说出了口。二是价值判断。岂止这一段,鲁迅“三小段”,每一段都表达清晰,语言明确,思想完整,逻辑闭合,都对这一论点作出价值肯定。应当指出的是,鲁迅的“目的手段论”也有其独到之处。无论前人谈论的“目的证明手段正确”,还是1925年鲁迅提出的“目的手段论”(有人概括为“只要目的正确,无论什么手段”),都留下一个悬而未决的问题——“目的是否正确”由谁来判断?也正是鲁迅,轻而易举地解开了这个难题——“这所谓正不正,又只专凭自己判断”,通俗点说,“目的是否正确,专凭自己判断”。如此以来,这样的“目的手段论”就带有了普适性,世界上各种势力都可以用这一观点为自己作辩护。我曾引用了英国哲学家以赛亚·伯林的一段话:“相信只有自己正确,这是一种可怕而危险的自大:拥有看到那惟一真理的灵眼,而如果别人不同意,错的只能是他们。”(《自由论》,江苏出版集团,2003年,页393)他所诠释的正是这个意思。

鲁迅的“目的手段论”,只就已经发现的“三小段”而论,从1925年、1928年到1933年,表达对象既有“亲朋”(许广平)、“粉丝”(青年Y),也有论敌(杨邨人)。在这8年半的时间里,鲁迅的生活轨迹,北京-厦门-广州-上海,几乎覆盖了其思想和创作最重要的一段生命历程。鲁迅在创作中不断重复他的“目的手段论”,充分证明了鲁迅这一观点是“明确的、坚定的、一贯的”。鲁迅对这一论点的反复强调,到底反映了怎样的心路历程?宋志坚先生勉为其难地辩称,鲁迅针对的是具体语境,但是,这样的辩解还有多少可信性?至于什么“戏言”与“反语”的说法,我也只能无话可说!鲁迅对这一论点的反复强调,这已经是一种脱离具体语境的泛指,而非特指,是全称,而非特称。他重复的是他长期认可与信奉的一种观念、一种思想。这种观念和思想,与他起初崇尚尼采的超人,继之坚持改造国民性,晚年赞美苏俄制度,转奉阶级学说,致力左翼文学的思想倾向是并行不悖的。

再断章取义一回,鲁迅写道:“从指挥刀下骂出去,从裁判席上骂下去,从官营的报上骂开去,真是伟哉一世之雄,妙在被骂者不敢开口。”(《鲁迅全集》第3卷,页567)鲁迅说的是旧社会。鲁迅逝世后备享哀荣,被敕封为“文学家、思想家、革命家”和“中国的第一等圣人”,而且加上了“三个‘伟大’”、“一个‘空前’”、“七个之‘最’”的副词,从此登上中国文化的神坛,至今闪烁着耀眼的光芒。任何赞美、维护、顺应鲁迅的话语,都是确定不移的“政治正确”;任何质疑、指摘、批评鲁迅的话语,都有可能视为离经叛道。尽管改革开放以来,思想文化界也曾沐浴过一阵开放之风,然而,鲁迅作为当今中国的文化偶像,如同政治偶像一样,任何质疑都不是没有风险的。在回答宋志坚先生的反驳,并为自己的文章辩护的过程中,打字行文,如履薄冰,一不小心这些心血就会付之东流。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号