鲁迅的“文化偏至”如何偏离民主?

安立志

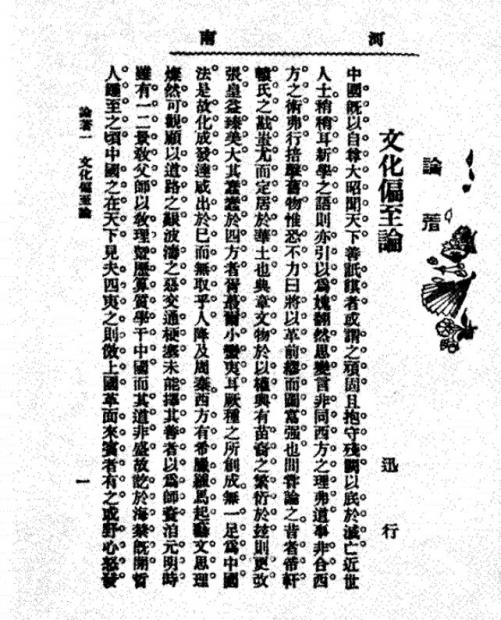

众所周知,鲁迅的笔很犀利,如匕首,似投枪。但有朋友说,鲁迅作品中至少存在两个“从来没有”,一是他“从来没有”批评过蒋介石,二是他“从来没有”提到过民主。作为鲁迅“资深粉丝”,在我印象里,第一个“从来没有”,我无法反驳,的确没有见过相反的证据。第二个“从来没有”显然不属实。鲁迅是五四时期崛起于文坛的,那是“德先生”刚在中国露脸的时代,他怎么可能不谈民主。别的作品不及翻查,在《文化偏至论》(《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社,2005年,页45。下引同书,只注页码)中,至少提到三次。

一、社会民主之思,弥漫于人心。(页49)

二、且社会民主之倾向,势亦大张,……(页51)

三、其所著书,往往反社会民主之倾向,……(页52)

鲁迅一篇文章三次提到“民主”,对“民主”不可谓不重视。这却巧合了《尚书》(中华书局,2009年,页257-261)(《尚书》“多方”篇,也三次提到“民主”)。不过,3000多年前的中国,虽有“民主”二字,但彼“民主”却非此“民主”,一般说来,前者为“民之主”,后者为“民主之”。

《文化偏至论》是鲁迅“风华正茂”、“激扬文字”时期的重要文章,其精髓是“掊物质而张灵明,任个人而排众数”(页47),目的很明确——“非物质”、“重个人”(页51)。正因如此,读毕全文,感觉很别扭,这篇文章写于1907年(鲁迅当年26岁),与12年后“五四运动”的“民主”与“科学”很不合拍,而这显然与时间差没有关系。为了叙述方便,本文只谈鲁迅对“民主”的看法,“科学”(“物质”)问题不予涉及。

根据学界通常的观点,我国近代以来,为了摆脱割地赔款、丧权辱国的失败和屈辱,一代又一代爱国志士,在屈辱中救亡图存,在失败中摸索前行,大体经历了从器物引进(以洋务运动为标志)、政制改良(以戊戌变法为标志)、文化革新(以五四运动为标志)三个主要阶段(秦晖先生指出,三个阶段并不体现为严格意义上的先后次序)。鲁迅认为,洋务运动与戊戌变法,都是“文化偏至”,于是他一步跳到改造国民性上。该文也正为矫正此种“偏至”而作。

《文化偏至论》是用古奥的文言写成的。据鲁迅自己说,他是“受了当时《民报》的影响”,“又喜欢做怪句子和写古字”(页3),这文章就更不好读了。因此,文中一些概念需要作点注释。现有史料证明,“民主”一词滥觞于《尚书》。我国现代意义上的“民主”概念,并非日译汉词,最早见于1864年(清同治三年)美国传教士丁韪良翻译的《万国公法》。“民主”的一般涵义是“人民主权”,“民主”的主体自然是“人民”。在本文里,鲁迅通常把“民主”表述为“众治”;而“人民”二字,在鲁迅笔下则有多种用语,如“大群”、“众数”、“多数”、“众意”、“凡庸”、“众庶”、“庸众”、“众愚”等。文中三次提到“民主”,从上下文来看,都不是肯定与赞赏,而是否定与敌视。

(一)如何看待民众。不要相信“卑贱者最聪明”、“群众是真正的英雄”那些荒唐年代的虚幻口号。我国古代曾有“世风浇漓”、“人心不古”的说法,清末民初引进民主与宪政,又有人提出“人民程度”问题,无非是说,人民素质低下,不能实行民主。百年时光过去,至今仍是如此。但在当时,像鲁迅这样对国民素质如此贬低,还是少见的:“况人群之内,明哲非多,伧俗横行,浩不可御,风潮剥蚀,全体以沦于凡庸。非超越尘埃,解脱人事,或愚屯罔识,惟众是从者,其能缄口而无言乎?”(页52)短短一段话,鲁迅谈论民众,词汇全是“负能量”,如“伧俗”、“凡庸”、“愚屯”(愚钝)、“罔识”。他对民众看法如此,如下感慨也就不奇怪了——“呜呼,古之临民者,一独夫也,由今之道,且顿变而为千万无赖之尤,民不堪命矣,于兴国究何与焉。”(页47)在古代皇权社会,是一介独夫临朝;在当今民主社会,则是“千万无赖”当政。鲁迅当时所处的日本,并非民主政体;而其故国大清帝国,尚为皇权专制。对于民主政体,鲁迅既未目睹,更无亲历,不知这些感慨因何而起?

鲁迅成为纵横文坛的战将,他的笔下从来不乏论据。他举例说,苏格拉底,“众希腊人鸩之”;耶稣基督,“众犹太人磔之”,“后世论之,孰云不缪。顾其实则从众志耳。”(页53)意思是说,苏格拉底、耶稣基督,都是外国贤圣,他们无辜被害,都因顺从民众意志。圣贤都被民众害死,当然是悲剧,“夫誉之者众数也,逐之者又众数也,一瞬息中,变易反复,其无特操不俟言。”(同上)民众的看法是易变的,民众的操守是缺乏的,民众的意志是靠不住的;民众不仅“不明真相”,而且“愚昧残暴”。鲁迅理直气壮地质问,如果都以多数意见为标准,那么,把一个人和一群猴子放在一起,这个人也必须栖息树上采食野果吗?(“曰惟多数得是非之正也,则以一人与众禺处,其亦将木居而芧食欤?”——页58)在鲁迅心目中,所谓“众数”,所谓民众,岂止“凡庸”、“愚屯”而已,在进化程度上,他们其实与猴群(文末注释:“众禺”,禺,大猴子;芧,橡实。“众禺”,群猴也。)差不多,好在还算灵长类同宗。还有更露骨的,“又见夫盲瞽鄙倍之众,充塞两间,乃视之与至劣之动物并等,……”(页52)愚昧盲目、浅陋悖理的民众,充塞于天地之间,他们根本不如灵长类,简直可与最劣等的动物(“至劣之动物”)等量齐观了。相对之下,把他们称为“猴群”,评价已经偏高了。

《文化偏至论》是一篇论文,论文便于系统、周密地阐述思想与理念。鲁迅后来在小说中塑造的文学形象,也大致反映了他在论文中表达的看法与感情。阿Q、祥林嫂、华老栓、孔乙己、九斤老太等等,这些让鲁迅“哀其不幸,怒其不争”的人物,怎么可能成为民主政体的合格选民?

在这一点上,胡适与鲁迅不同,他一向反对把“人民程度低下”当作反对民主政治的理由。1923年11月,他为张慰慈的《政治概论》作序说:“民治制度的最先进的国家也不是生来就有良好公民的;英国今日的民治也是制度慢慢地训练出来的。至于那些采用现成民治制度的国家,他们若等到‘人民程度够得上’的时候才采用民治制度,那么,他们就永永没有民治的希望了。”(《胡适全集》第2卷,安徽教育出版社,2003年,页418)他根据在美国观察的第一手材料说:“那些嚼淡巴菰(烟草——笔者注)带外国腔的美国选民(美国底层民众——笔者注),他们何尝读过什么《政治学概论》或什么《公民须知》?他们只不过生在共和制度之下,长在民主的空气里,受了制度的训练,自然得着许多民治国家的公民应有的知识,比我们在大学里读纸上的政治学的人还高明的多!”(同上书,页419)

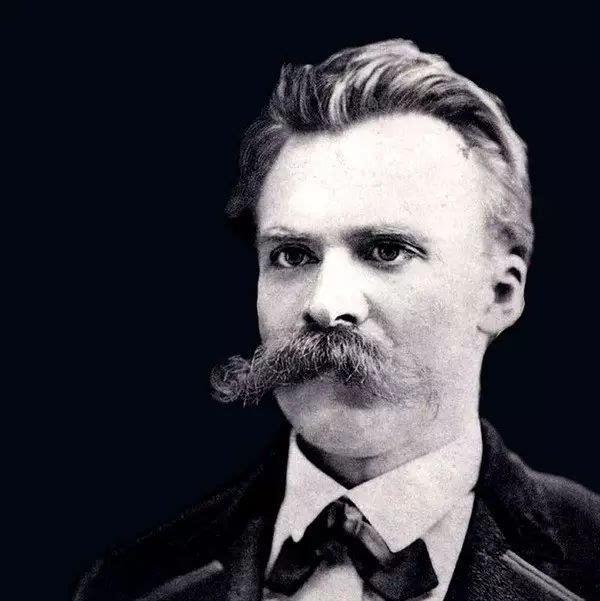

(二)强调“一导众从”。鲁迅低估民众在历史发展中的作用,极力推崇德国哲学家尼采的“超人说”和施蒂纳的“唯一者”。这两个外国学者的思想,构成了《文化偏至论》的主要论据与思想资源。

鲁迅指出:“若夫尼佉(今译“尼采”——笔者注),斯个人主义之至雄桀者矣,希望所寄,惟在大士天才;而以愚民为本位,则恶之不殊蛇蝎。……即所谓超人之说,尝震惊欧洲之思想界者也。”(页53)在他看来,尼采是个人主义的“雄杰”,最可取之处,就是重视“大士天才”,就是突出“超人之说”;而以“愚民为本位”的思想,其恶劣与蛇蝎无异。“德人斯契纳尔(今译“施蒂纳”——笔者注)乃先以极端之个人主义现于世。谓真之进步,在于己之足下。人必发挥自性,而脱观念世界之执持。惟此自性,即造物主。惟有此我,本属自由;……”(页52)施蒂纳的代表作是《唯一者及其所有物》,这个“唯一者”,在权力上,是“唯我独尊”;在利益上,是“唯我独吞”。

鲁迅说,尼采为“个人主义之雄桀”,施蒂纳为“极端之个人主义”,此二人可谓个人主义之极致。鲁迅曾对许广平谈到自己的思想体系:“或者是人道主义与个人主义这两种思想的消长起伏罢。”(《鲁迅全集》第11卷,页81)是否人道主义且不论,个人主义倒是货真价实的。而他的个人主义,显然与上述二人的影响有密切关系。

鲁迅在探索救国之路时,既已对“凡庸”、“众数”失去信心,他试图从历史的场域中寻找另外的拯救力量,那就是“超人”和“英哲”。鲁迅指出:“建说创业诸雄,大都以导师自命。夫一导众从,智愚之别即在斯。”(页53)在他的社会图谱中,“超人”“英哲”是一伙,“凡庸”、“众愚”是另一伙,他们有上下之分,智愚之别,这是两个截然不同的社会群体。在尼采哲学中,“超人”是与“末人”相对的,而这“末人”,显然更接近“众愚”和“凡庸”。鲁迅也感到,出现“尼采式的超人”,“太觉渺茫”(页341),只好迁就,“惟超人出,世乃太平。苟不能然,则在英哲。”(页53)没有“超人”,有“英哲”也凑合。

这里的关键是“一导众从”。“一”为一元,“众”为多元;“一”为少数,“众”为多数。何谓“一导众从”?可以理解为领袖与民众、统帅与士兵、老师与学生、舵手与水手、牧羊人与羊群的关系。“导”者,是天才和英哲,是智者与精英。而“众”就简单了,阎浮世上,芸芸众生,或大千世界,乌合之众而已。“一导众从”或“前导后从”,我说你听,我打你通,“民可使由之,不可使知之”,“民之难治,以其智多”,尔等就不要抱怨导师的批评与挖苦、讽刺与嘲弄了。

那么,如何处理“英哲”与“众愚”的关系呢?在社会发展的某一阶段,如果要在“英哲”与“凡庸”之间作出弃、保选择,鲁迅的选择是,“与其抑英哲以就凡庸,曷若置众人而希英哲?”(页53)在双方趋向一致时,即以“英哲”引导“凡庸”;在双方趋向分歧时,则“置众人而希英哲”。这里的“置”,与“置若罔闻”、“置之不理”的“置”同义。鲁迅还有更厉害的对策,“不若用庸众为牺牲,以冀一二天才之出世,……”(页53)与其因民主而湮没“英哲”,不如搞专制而牺牲“庸众”。也就是说,“庸众”不过是“英哲”的交换材料或替代物品,必要时,“庸众”可以来“祭刀”,可以作“牺牲”,可以为“代价”,可以当“韭菜”。

由此可见鲁迅历史观之一斑。在他看来,推动社会历史进步,从来不是人民群众这些“凡庸”或“众数”,只能依靠“大士天才”和“英哲”,而这正是1970年庐山会议提出的哲学话题——是“英雄创造历史”还是“奴隶创造历史”。鲁迅不曾自封“超人”或“英哲”,然而,他极力推崇施蒂纳的“唯一者”,“凡一个人,其思想行为,必以己为中枢,亦以己为终极:即立我性为绝对之自由者也。”(页52)从上述分析来看,鲁迅的“自由”是排他性的,以一己为中心,以一己为目的,只有“我性”为“绝对自由”。他作为一个特立独行的“唯一者”,与“众数”与“凡庸”区别开来。这样的选择,很自然地置身于“超人”与“英哲”的行列。正因如此,他才会自觉履行“一导众从”的历史执业,毕生从事改造“凡庸”与“众数”的国民性。他不太关注社会的经济发展,也不太关注国家的制度建设,他给许广平写信说:“此后最要紧的是改革国民性,否则,无论是专制,是共和,是什么什么,招牌虽换,货色照旧,全不行的。”(《鲁迅全集》第11卷,页32)

有人撰文赞赏鲁迅的“立人”与“立国”,“其首在立人,人立而后凡事举”(页58),“国人之自觉至,个性张,沙聚之邦,由是转为人国。”(页57)这“立人”与“立国”确有一个如何理解的问题。有人说,鲁迅的“立人”,就是启蒙,就是改造国民性。然而,鲁迅的启蒙是不是有点像尼采的“超人”对“末人”,孔子的“上智”对“下愚”,基督的神甫对信徒,居高临下,耳提面命,恨铁不钢,“娘打儿子”。行笔至此,不由想起《西游记》取经结束时的情节,端坐在西天宝座上的我佛如来,对来自大唐帝国的取经人那一顿揶揄与鄙视,“你那东土……多贪多杀,多淫多诳,多欺多诈;不遵佛教,不向善缘,不敬三光,不重五谷;不忠不孝,不义不仁,瞒心昧己,大斗小秤,害命杀牲。造下无边之孽,罪盈恶满,致有地狱之灾,……”满嘴都是贬低与嘲笑,一点也感觉不到春风化雨,普渡众生。

鲁迅对国民性的改造,对同胞们同样毫不客气,比如,中华大地摆满了“人肉筵席”,中国古书写满了“吃人历史”,中国历史是一部已稳未稳的“奴隶史”,中国社会是一座没有窗户的“黑屋子”,中国民众不过是一群阿Q、华老栓、祥林嫂式的愚民。从小说到杂感,人们看到的多是讽刺与挖苦。从小读鲁迅,从来没有感受到爱和暖,从心底里透着冷和恨。鲁迅自己有个说法,这叫“哀其不幸,怒其不争”。不是说鲁迅的批评全无道理,他自己说,“无破坏即无新建设,……但有破坏却未必即有新建设。”鲁迅模仿尼采与施蒂纳,“他们不单是破坏,而且是扫除,是大呼猛进,将碍脚的旧轨道不论整条或碎片,一扫而空,……”(页202)“‘破’字当头”,未必“‘立’在其中”,但只见遍地瓦砾,满目疮痍。百年岁月过去,社会的进步与发展,我以为,最根本还在于制度的变革与建设,单轨的改造国民性,并不符合唯物史观。

(三)并非“夷隆实陷”。鲁迅本文三处提及“民主”,其中两处他使用了相近的概念,他认为,英、美、法革命是“平一尊卑”(页49);法郎西(今译法兰西——笔者注)大革命是“夷隆实陷”(页51)。这两个词的意思是什么呢?宋代词人陈郁的一句《念奴娇》比较贴切:“不论高低并上下,平白都教一例。”(《全宋词》第4册,中华书局,1965年,页3017)在鲁迅看来,民主所体现的平等,大体相当于削峰填谷,裁长续短,截高就低,劫富济贫。建构民主制度,如果实行这样的平等,即对人的精神、思想、智力、才能,也要整齐划一,绝对平均,这正是鲁迅所担心的。然而,民主政治是这样的吗?

鲁迅在论及英、美、法革命时说,“流风至今,则凡社会政治经济上一切权利,义必悉公诸众人,而风俗习惯道德宗教趣味好尚言语暨其他为作,俱欲去上下贤不肖之闲,以大归乎无差别。”(页49)他以为,实行民主政治,权利、风俗、习惯、道德、宗教、趣味、好尚、言语等等,都要实行平摊均分,以此去除“上、下”,“贤、不肖”之间的隔阂,“以大归乎无差别”。他武断地归纳说,“盖所谓平社会者,大都夷峻而不湮卑,若信至程度大同,必在前此进步水平以下。”(页52)按照他的推论,实行这样的民主,实现这样的平等,社会不但不会进步,只能是一种倒退。

鲁迅的说法有没有道理呢?他提到了美国革命,其实1776年的《独立宣言》开宗明义就指出:“人人生而平等,造物者赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。”这些平等主要体现为政治、法律上的地位与权利。而鲁迅担心的另外一些范畴,比如言论、宗教之类,美国宪法强调的是自由而不是平等。1817年,杰斐逊致信汤姆森,“有些人处心积虑想使我们所有人都同样地思考。要是我们所有人的脸都长得一样,要是我们的性格、我们的才能、我们的口味、我们的外貌、我们的爱憎和追求都是同一个模子里刻出来的,世界会变得更美好吗?”(《杰斐逊选集》,商务印书馆,1999年,P645)

1831年,到美国实地考察的法国政治家托克维尔指出:“我在合众国逗留期间见到一些新鲜事物,其中最引我注意的,莫过于身份平等。”(《论美国的民主》,商务印书馆,1997年第6版,页4)在他看来,如果把美国“众治”描绘成各方面都要“夷隆实陷”、“平一尊卑”并不确切,当然也无须鲁迅式的痛心疾首。这是一个平等与自由相辅相成的社会,“因为人人都将完全平等,所以人人也将完全自由。反过来说,因为人人都将完全自由,所以人人也将完全平等。”(同上书,页620)托克维尔感慨地说,“民主国家的人民所追求的,就是要达到这个理想的境地。这是平等可以在地球上采取的最好形式,而其他的许许多多形式,虽不如这种形式完美,但亦为民主国家的人民所珍视。”(同上)

鲁迅对于民主政体下的平等表示了这样的担心,“每托平等之名,……顽愚之道行,伪诈之势逞,而气宇品性,卓尔不群之士,乃反穷于草莽,辱于泥涂,个性之尊严,人类之价值,将咸归于无有,……”(页53)托克维尔举了两个例子,当美国“以一个新国家的身分进入世界时,……卓越的人物走到人民的前面,而人民也举手欢迎他们,并把他们置于自己的监督之下。”(《论美国的民主》,页226-227)的确,美国在西半球诞生之初,是以自由平等相号召的,在这期间,“雄桀”“英哲”没有被埋没、被泯灭,而是走上了历史的前台。真不知是时势造英雄,还是英雄造时势?即使在平时,一旦国家面临危险,“一些伟大的人物突起,就像耸立在黑夜中的大厦,顿时被一场大火照亮。天才不再犹豫,挺身而出;苦于灾难的人民,也会……从选票箱里检出伟人名士的名字,并不罕见。”(同上书,页226)美国立国240多年,投票箱里走出的并不都是“凡庸”和“众愚”,其中不乏叱咤风云的英雄与天才式的人物,不然也无法解释,一个国家如此缺乏历史纵深,何以具有支配世界的影响力!

不知道英国前首相丘吉尔的际遇是否与鲁迅的担心有关。这位在“二战”中为捍卫英国和世界和平立下不世功勋的领导人,战争刚结束就被选民赶下台。他在回答斯大林“你被英国人民所抛弃”的嘲弄时,引用了古希腊作家普鲁塔克的话说:“对他们的伟大人物忘恩负义,是伟大民族的标志。”1945年7月26日,落选的丘吉尔只好搬出了唐宁街。但英国人并没有忘记他,他不仅在1950年代初再次当选英国首相,2002年在BBC举行的一次英国人物民意调查中,丘吉尔却当选为有史以来最伟大的英国人。而这一切,正是一个伟大民族所具有的独立、冷静、理性和成熟的标志。

有意思的是,托克维尔这位非常典型的法国贵族与西方政客,对鲁迅极力推崇和热衷的“个人主义”却评价很低,“个人主义是一种只顾自己而又心安理得的情感,它使每个公民同其同胞大众隔离,同亲属和朋友疏远。……个人主义的根源,既有理性缺欠的一面,又有心地不良的一面。……个人主义首先会使公德的源泉干涸。”(同上书,页625)这个定义,即使对于尼采这样的“个人主义之雄桀”和施蒂纳之类的“极端之个人主义”,恐怕都是适用的。

(四)警惕“多数暴政”。鲁迅一生著译,漠视或无视民主,被一些好心人解释为鲁迅对“多数暴政”的警惕。他这样说,“民中之有独夫,昉于今日,以独制众者古,而众或反离;以众虐独者今,而不许其抵拒。众昌言自由,而自由之蕉萃孤虚实莫甚焉。”(《鲁迅全集》第8卷,页28)在他看来,今日的“以众虐独”,愚众伤害精英,竟然是民主政体的新生事物。在《文化偏至论》中,他如此叙述欧美政制变迁的历史进程,“虽然,教权庞大,则覆之假手于帝王,比大权尽集一人,则又颠之以众庶。”(页49)从教皇专制,到国王专制,再到众庶(民主)专制,“理若极于众庶矣,众庶果足以极是非之端也耶?”虽是反问,答案很明确,民主同样专制,民主政治并不优越。他顺着施蒂纳个人主义的思路阐述道,来自自我之外的,无论国王、贵族,还是国家、法律,都是对自我的束缚与压力,因此,“故苟有外力来被,则无间出于寡人,或出于众庶,皆专制也。国家谓吾当与国民合其意志,亦一专制也。众意表现为法律,吾即受其束缚,虽曰为我之舆台,顾同是舆台耳。”(页52)鲁迅照搬了施蒂纳的观点,那就是无论君主、民主、国家、法律,对于“唯一者”来说,统统都是专制。这是他第一次从制度上如此明确地把民主与专制等同起来。

鲁迅所说的“多数暴政”,并非没有根据,它的确是民主进程和民主理论中客观存在的问题。有人论证,鲁迅在20世纪初就提出这一问题,显示了鲁迅的前瞻和预见,这样的说法,明显带有辩护与美化性质。应当指出的是,鲁迅曾表示对严复的《群己权界论》不理解,而该书正是穆勒的《论自由》。在这本1859年出版的世界名著中,穆勒就对“多数暴政”作过论述。一般认为,穆勒的观点来自托克维尔。1835年后出版的那本风靡世界的《论美国的民主》,就是他对新生的美国深入考察的产物。在这本书中,他也曾专章论述过“多数暴政”。无论托克维尔还是穆勒,他们的论述都是间接的、二手的。1789年,美国宪法刚刚通过,作为开国领袖的杰斐逊与麦迪逊,在通信时就曾讨论过如何避免“多数暴政”的问题。看看他们的论述,人们才会懂得什么叫做前瞻性和预见性。

当代学者甘阳的《自由主义:贵族的还是平民的?》,刊登在1999年《读书》杂志第一期,作者尖锐地指出,“当少数人正在疯狂掠夺多数人的财产并且日益威胁多数人的基本保障时,我们却听到许多人在那里摇头晃脑地说什么‘多数的暴政’。”他认为,这是“中国知识界的集体道德败坏症”。对于鲁迅长篇大论论述的“多数暴政”,有人赞誉说,这体现了鲁迅的超时代的眼光;有人辩护说,鲁迅针对的是清末立宪的特殊背景,但却没有一个人指出鲁迅的说法对当时的中国不具有任何意义的现实针对性。鲁迅此文的创作时间是1907年,尽管他到日本不久就剪掉了辫子,然而,不可改变的是,他的祖国仍然处在满清皇权的专制统治之下,而且这种皇权体制已经延续了两千多年。即使鲁迅生活的年代,无论满清王朝、北洋军阀、国民政府,“人民”何曾“主权”,“多数”何曾“参政”?一个从未经历过民主社会,从未体验过民主政治,从未到过民主国家,根本不知“人民主权”、“多数选择”为何物的满清臣民,竟然大声斥责民主政治的“多数暴政”,从而否定民主政治的必然性与正当性,这与甘阳批评的“中国知识界的集体道德败坏症”背景很不相同,但这很像饥肠辘辘的饿汉,为大腹便便的富人营养过剩而担忧;更好似天宝年间的太监,为拥翠搂红的玄宗纵欲过度闲操心。

(五)援引域外哲学。五四运动期间,鲁迅曾认为,“无论什么主义,全扰乱不了中国;从古到今的扰乱,也不听说因为什么主义。”(页363)“我们中国本不是发生新主义的地方,也没有容纳新主义的处所,即使偶然有些外来思想,也立刻变了颜色。”(页371)鲁迅似乎不喜欢外来的主义,认为外来的主义在中国没有市场。他忘记了他自己正是直接引进外国主义的操作者。日本学者北冈正子出过一本专著(《<摩罗诗力说>材源考》,北京师范大学出版社,1988年),详细考证了鲁迅《摩罗诗力说》文中引语的外国来源。如果说《摩罗诗力说》偏重于文学,那么,《文化偏至论》则侧重于文化,甚至有学者认为,《文化偏至论》在鲁迅早期五篇论文中处于核心位置,其中的思想体系与文化核心都是外国主义。

由于明治维新的成功,日本迅速成为东亚唯一的列强,并在甲午战争中击败大清帝国。一些年轻学子为了救亡图存,纷纷把留学日本作为学习先进之捷径。而当时的日本,骄横跋扈、志得意满,其国内流行的却是近代欧洲的非理性主义哲学。鲁迅在日期间接受的思潮自然与此相关。20世纪初,中国的留学青年从国外带回一些新的哲学与主义,比如自由主义、实验主义、唯物主义等等,鲁迅带回的却是近代德国的非理性主义,比如尼采的“权力意志”、施蒂纳的个人主义等,而这些主义都是民主的死敌。

鲁迅的忘年交徐梵澄晚年回忆鲁迅时说:“无可否认,在先生接受马列主义以前,受尼采的影响颇大。这可远推至以文言文写《文化偏至论》的时期,在一九零七年。——即如《野草》,……便甚与《苏鲁支语录》的作风相似。这很难说是偶然的巧合,或故意模仿;……《野草》可说是一部散文的诗,先生的得意之作。这只合用文学上的术语说,是受了尼采的‘灵感’。”(《鲁迅回忆录》下册,北京出版社,1999年,页1332)尼采之于鲁迅影响甚深。除徐梵澄所述,鲁迅《热风》中的“随感录”也有模仿尼采文体的明显痕迹。鲁迅嘱托徐梵澄翻译尼采的代表作《苏鲁支语录》(今译《查拉图斯特拉如此说》——笔者注),鲁迅亲自联系出版和推介。前几年有一本《尼采在中国》(郜元宝编,上海三联书店,2001年出版),对此有详细介绍。

在《文化偏至论》中,鲁迅是把尼采的“超人”思想作为重要论据的。然而,同时代人,同样谈尼采,却有完全不同的认识。1914年,胡适在美国写作《国家主义和世界主义》,他对尼采的看法,与鲁迅却大相径庭。胡适如此挑明尼采的精神实质,“人类之目的在于造成一种超人社会。超人者,强人也。其弱者皆在淘汰之列,歼除之,摧夷之,毋使有噍类。世界者,强有力者之世界也。今之所谓道德、法律、慈悲、和平,皆所以捍卫弱者,不令为强者所摧夷,皆人道之大贼也。”(《胡适留学日记(2)》,商务印书馆,民国三十六年,页434)胡适认为,“自尼采之说出,而世界乃有无道德之伦理学说。尼氏为近代文豪,其笔力雄健无敌。以无敌之笔锋,发骇世之危言,宜其倾倒一世,——然其遗毒乃不胜言矣。”(同上书,页434-435)可惜,为尼采所“倾倒”的,居然就有鲁迅。1907年,鲁迅在日本写作《文化偏至论》,时年26岁;此时的胡适,年仅23岁。他们对尼采的看法却南辕北辙。身在美国的胡适,有自由主义理念与制度作为参照系,这是鲁迅所不具备的。

当代学者赵鑫珊指出:“尼采的‘强力意志’(亦称‘权力意志’——笔者注)作为他的基本哲学思想,与希特勒的第三帝国有着思想继承的关联。”(《瓦格纳 尼采 希特勒》,文汇出版社,2007年,页134)尼采哲学当然不等于纳粹哲学,然而,纳粹将其作为其思想资源,却是不争的事实。相比之下,为什么自由主义却遭到纳粹的敌视,而尼采哲学却独受青睐,内中原因令人三思。“二战”期间,“希特勒经常去魏玛参观尼采博物馆,大肆宣传他对这位哲学家……的敬仰,……希特勒上台,尼采博物馆成了传播纳粹意识形态的中心。……嵌在拱门内有三本‘经典’:希特勒的《我的奋斗》;尼采的《查拉图斯特拉如是说》;罗森伯格(纳粹喉舌《人民观察报》主编——笔者注)的《20世纪的神话》。”尼采的妹妹给友人写信说:“……我明显地感觉到,我哥哥在整个运动(纳粹)中所起到的伟大作用。”(同上书,页151)

尼采哲学的“爆红”是在马克思身后,施蒂纳就不同了,此人与马、恩同一时代。有人考证,1902年,《日本人》杂志上刊登的《無政府主义論す》(署名“蚊学士”),是鲁迅《文化偏至论》所推崇的施蒂纳思想的真正“材源”(载《中国现代文学研究丛刊》2008年第5期)。鲁迅的引文,从字面上不易理解,我们不妨另外摘引此人一些思想片断:“我的权利的所有者和创造者——我,不承认除我之外的任何其他权利的源泉,……”(《唯一者与所有物》,商务印书馆,1989年,页221)“对于我来说,我是高于一切的。”(同书,页5)“谁有权力,他就‘站在法律之上’。”(同书,页179)“凡是国家即是专制政体,不管独裁者是一个或许多个,或者所有人均是主子,”(同书,页211)“这样,我们两者,国家与我就是敌人。”(同书,页193)

1844年11月19日,恩格斯给马克思写信,施蒂纳的“利己主义只不过……是现在的愚蠢事物范围内的一切理论的顶峰。”(《马恩全集》第27卷,页12)1845年4月5日,恩格斯又指出:“施蒂纳是……在哲学上反对社会主义或者宁可说是反对共产主义的头等重要的人物。”(同上书,第2卷,页600)正因如此,马、恩二人非常重视对于施蒂纳思想体系的批判。在《全集》第3卷,他们竟然用了414个页码(几乎相当施蒂纳原著的篇幅),占了《德意志意识形态》页码的三分之二,对其代表作进行了系统的批判与清算。他们二人的印象是,施蒂纳的思想及其著作,“思维的肤浅、杂乱无章,不能掩饰的笨拙,无尽无休的重复,经常的自相矛盾,不成譬喻的譬喻,……愚昧无知,拙劣的断言,庄严的轻浮,革命的词藻和温和的思想,莫知所云的语言,妄自尊大的鄙陋作风和卖弄风骚,……总之,整个四百九十一页的一部书,就好像是按照朗福德的方法所煮出来的一碗淡而无味的杂碎汤。”(同上书,第3卷,页305)马、恩二人之所以重视对于施蒂纳哲学体系的批判,从根本上讲,是因其构建的这套以利己主义与无政府主义为支柱的思想体系,对于正在形成的市民社会有极大的危害性,他的危害不仅体现在思想体系方面,而且体现在社会实践方面。果不其然,由于马、恩二人的著作未能及时出版,过了几年,巴枯宁作为施蒂纳的传人,再次形成对马克思主义的挑战。如此看来,在我国,包括鲁迅在内的知识分子,受到施蒂纳的影响并非偶然。

在中国,鲁迅目光如炬,思想深刻是出了名的,不知为何,在对尼采、施蒂纳思想的引进上,竟然如此缺乏辨别力!

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号