前不久,写了一篇《胡适力倡容忍 鲁迅坚拒宽恕》,文章贴出后,一位网友立即指摘,“为什么不引证胡适本人所说的那一句非常关键的话呢?”这位网友显然认为胡适这句话很关键,只要列出这句话,上文的证据与逻辑自然不攻自破,鲁迅对胡适的讽刺与攻击也就理所当然了。

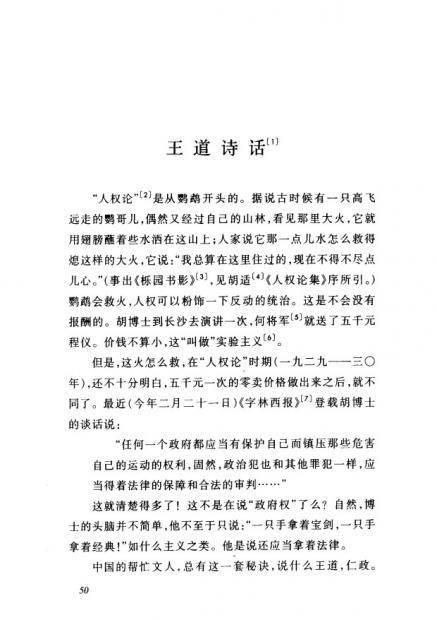

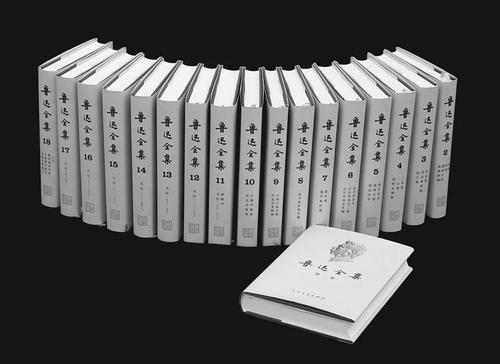

胡适那句话是怎么说的呢?老先生(这是我估计的)不惮其烦,竟然在微信群里一字一字抠出来全文列出,“最近(今年二月二十一日)《字林西报》登载胡博士的谈话说:‘任何一个政府都应当有保护自己而镇压那些危害自己的运动的权利,固然,政治犯也和其他罪犯一样,应当得着法律的保障和合法的审判……’”这段引语出自鲁迅《伪自由书》的《王道诗话》(《鲁迅全集》第5卷,人民文学出版社,2005年,页50)。文末有注云,此文及其他11篇均为瞿秋白所作。令人不解的是,既是瞿秋白的作品,用笔名发表为何却要用鲁迅笔名?瞿秋白逝世后这些作品为何要收入鲁迅文集?姑且按照出处当作鲁迅作品。事情很明白,鲁迅摘引此文,无非为了坐实胡适原本就是国民党的辩护士或帮凶。分析胡适这句话,前半句显然在维护现政权;后半句显然在维护政治犯。地球人都知道,政治犯都是现政权的反对者。胡适这样说,岂非自相矛盾!

胡适是国际知名的自由主义学者,为了阐明本人在民权保障上的立场,1933年2月19日他在《独立评论》上发表了《民权的保障》一文,他指出:“我们观察今日参加这个民权保障运动的人的言论,不能不感觉他们似乎犯了一个大毛病,就是把民权保障的问题完全看作政治的问题,而不肯看作法律的问题。这是错的。只有站在法律的立场上来谋民权的保障,才可以把政治引上法治的路。只有法治是永久而普遍的民权保障。”(《胡适全集》第21卷,安徽教育出版社,2003年,页580)他进一步作出概括说,“我们赞成民权应有保障,但是我们以为民权的唯一保障是法治。”(同上)鲁迅引述胡适这句话,是作为“靶子”来用的,明显突出了二人立场的差异,胡适是主张通过法律监督政府,鲁迅则是主张通过暴力推翻政府。二人立场不可调和,在许多思维僵化的国人看来,胡适的话确有问题。

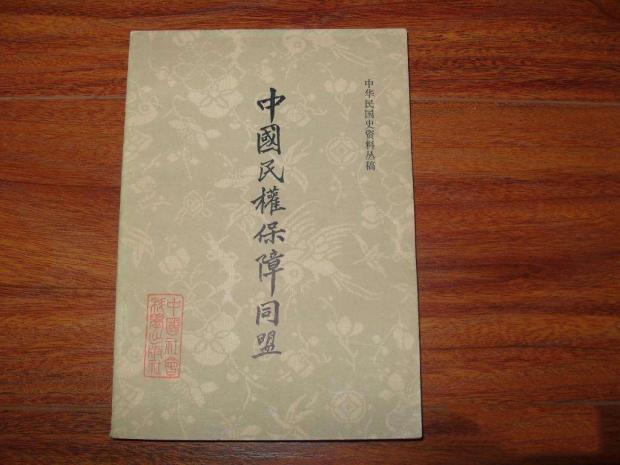

(中国民权保障同盟资料照片来自网络,右侧站立者为鲁迅)

胡适对国民党当局侵犯人权的劣迹心知肚明。三年前,他曾围绕人权与约法对当局进行过激烈的媒体批判,点名批判蒋介石与国民党政权,触怒了执政当局,遭到了围攻与打压。他在这里也尖锐地指出,国民党“政权为维护自身的权力计,自然不恤用种种高压方法来制裁反对势力,其间确有许多过当的行为,如秘密军法审判的滥用,如死刑之滥用,如拘捕之众多与监狱生活之黑暗,都足以造成一种恐怖的心理。”(同上书,页579)不过,胡适信奉实验主义哲学,他坚定地主张“有几分证据说几分话”(《胡适全集》第24卷,页294),作为中国民权保障同盟北平分会主席,他实地勘察了北平监狱,他相信自己的眼睛和判断,不会因为甲地乙地存在事实,丙时丁时事实存在,而此时此地并无事实的情况下,他会按照甲地乙地、丙时丁时的事实为此时此地作出结论。

朱正先生对胡适这段文字作过详细梳理。胡适在文章中指出,“一个政府要存在,自然不能不制裁一切推翻政府或反抗政府的行动。向政府要求革命的自由权,岂不是与虎谋皮?谋虎皮的人,应该准备被虎咬,这是作政治运动的人自身应负的责任。”(《胡适全集》第21卷,页580)朱正认为,胡适的态度和立场并没有对政府行为表示支持与赞许,只是从作用力与反作用力的角度,使用了并无倾向政府色彩的“与虎谋皮”。为了澄清立场,2月21日,胡适接受英文《字林西报》记者采访,谈话中有,“一个政府应该有权对付那些威胁它本身生存的行为,但政治嫌疑犯必须如其他罪犯一样,应当得到法律的保障。”(《中国民权保障同盟》,中国社会科学出版社,1979年)这句话是否与鲁迅所引比较相像?从《独立评论》到《字林西报》再到《王道诗话》,其中蕴涵的法治意识,体现了明显的“降幂”排列,可以清楚地看到中国文人在法治上的短板。比如,《王道诗话》中的政府“权利”,就反映了许多国人把“权力”与“权利”混为一谈的常识缺陷。《字林西报》没有鲁迅引来的“权利”,却出现了“有权”二字,而这两字,也非胡适文章的原意。邵建先生认为,即使《字林西报》的“有权”,也比《王道诗话》的“权利”更少歧义。甚至《字林西报》“政治嫌疑犯”的用语,也比鲁迅直呼“政治犯”更具法律意识。人亡文在,无法查证鲁迅的引文来自哪里。“权力”与“权利”不分,类似这样的法治错讹,100年来,在中国的文人群体中并不鲜见。然而,至少胡适不会犯这种低级错误。正是在这篇文章中,胡适还专门阐述了“权利”问题,并指出“中国人向来缺乏权利思想”,“中国人必须提倡这种权利思想”。

的确,胡适这篇文章强调了法治立场,否定了革命立场。在胡适“与虎谋皮”的比喻中,他甚至直接拒绝了“革命的自由权”。在他看来,法治与政治是相对的,革命与和平是相对的。胡适强调民权保障要“坚持法治立场”,以区别于鲁迅的政治立场;胡适反对民权保障上的革命立场,则反映了他一贯倡导的和平立场。有人说胡适与鲁迅在民权保障立场上的对立,反映了不同的政治信仰,是有道理的。

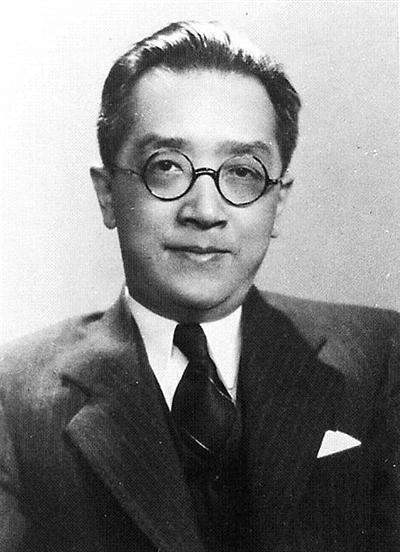

胡适一生无党无派,非政非官,除了在日寇侵华,国事艰危之时,为了拯救民族危机,担任了四年的驻美大使之外,他一生从事教育与文化。由于建政前后对鲁迅的高度神化,建政后对胡适的举国批判,臧否人物,评隲是非,往往以鲁迅的笔尖为标准。鲁迅指责胡适是国民党政权的“帮忙文人”,是国民政府维持治安的“皂隶和刽子手”,将近百年,贯穿至今,一些人仍然认为“鲁迅的大部分论敌(其实鲁迅的大部分论敌属左翼阵营,如创造社、太阳社、“国防文学”、统一战线、“四条汉子”等,且大都是共产党员——笔者注),都和当时的国民党政府有某些暧昧关系,胡适也不例外”,甚至一些人仍然指责胡适“是美国帝国主义的走狗,说他‘一生追随国民党和蒋介石’”,季羡林作为胡适曾经的下级与同事,对此明确否认——“都不符合实际情况”。(1988年《群言》第3期)

胡适秉承自由主义理念,抨击国民党当局侵犯人权,要求国民党实行宪政,对国民党实施舆论监督,按鲁迅的话说,他“拿着法律”,试图按照美国的自由法治改造中国的政权性质,使之顺应世界自由法治的时代趋势。只是胡适的这种用心,不仅执政当局无法接受,甚至一些根本不知“宪政”为何物的民间知识分子也无法接受,居然把这些当作皇权时代的“仁政、王道”(其时,“王道”已经成为日本侵华的旗号)对胡适进行嘲讽。1929年,当胡适、罗隆基、梁实秋以一系列的政治檄文,如《人权与约法》、《告压迫言论自由者》、《我们什么时候才有宪法》、《论思想统一》等,堂堂正正、大义凛然地指名批判蒋介石,猛烈抨击其国民党政权时,鲁迅却与梁实秋为“硬译”与“人性”问题死缠烂打、至死不休。

胡适对民权保障的革命立场是否定的。“革命”二字,源于《周易》的“汤武革命”,孙中山在清末起事,最初也是“造反”和“起义”,他们被称“革命党”则是日本的发明。“革命”二字带有变革天命,改朝换代的意义。以颠覆政权相号召,以改朝换代为宗旨,这样的革命,即使皇权的大清,共和的美国,都是不会容忍的。即便在今天的中国,哪怕史无前例的“大革文化命”的时期,“革命”也只是针对“走资派”这类特定的敌人,如果按照“革命”的本义,那岂不正好触犯了煽动颠覆国家政权的刑律。正是在这一意义上,胡适把它称为“与虎谋皮”(此处之“虎”,当然是指国民党当局)可谓适得其所。胡适之所以坚持法治、反对革命,他所介意与反对的正是革命的暴力性质。至于革命如何具有了暴力意义,最有名的还是那段著名论述,“革命不是请客吃饭,不是做文章,不是绘画绣花,不能那样雅致,那样从容不迫,文质彬彬,那样温良恭俭让。革命是暴动,是一个阶级推翻另一个阶级的暴烈的行动。”

其实,在反对国民党的专制统治方面,胡适与鲁迅并无根本分歧。他们的分歧在于反对的途径与目标。鲁迅是主张暴力革命的,目标是建立一个苏俄式的“无产阶级专政”,以实现“将来的无阶级社会”(《鲁迅全集》第4卷,页440);胡适主张通过宪政和法律改造国民党政权,建立一个英美式的自由法治的社会。胡适指出:“自由主义的运动在最近百年中最大成绩,……都是不流血的和平革新。”比如,“从资本主义的英国,变到社会主义的英国,——不用流一滴血,不用武力革命,只靠一张无记名的选举票。”“所以在许多人的心目中,‘自由主义’竟成了‘和平改革主义’的别名。有些人反对自由主义,说它是‘不革命主义’,也正是为此。”(《胡适全集》第22卷,页728)在“革命”成为最高政治准则的年代里,胡适的“不革命”就是“反革命”,反革命是要杀头的。但从政治理念与政治信仰的角度看问题,鲁迅的革命与胡适的不革命,显然表达的是对于社会变革不同路径的选择。

翻一翻鲁迅的作品与日记,在改造社会方面,他始终坚持的是暴力革命。1925年4月8日,鲁迅在给许广平写信说:“我想无论如何,总要改革才好。但改革最快的还是火与剑,……”(《鲁迅全集》第11卷,页475)如果说这只是私人通信,那么,下面的观点已经公告社会了。1927年4月8日,他在演讲中说,“一首诗吓不走孙传芳,一炮就把孙传芳轰走了。……我呢,自然倒愿意听听大炮的声音,仿佛觉得大炮的声音或者比文学的声音要好听得多似的。”(《鲁迅全集》第3卷,页442)在他看来,大炮的轰鸣似乎是人类最动听的音乐。他曾这样写道,“革命的被杀于反革命的。反革命的被杀于革命的。不革命的或当作革命的而被杀于反革命的,或当作反革命的而被杀于革命的,或并不当作什么而被杀于革命的或反革命的。革命,革革命,革革革命,革革……。”(同上书,页556)他几乎从革革革、命命命的杀来杀去的刀光剑影、血雨腥风中看到了胜利的曙光,嗅到了胜利的馨香,总结了革命的规律,这真有一点他自己的“杀人如草不闻声”的诗境了。应当说,鲁迅的思路的确体现了苏俄革命的印记,然而,正是苏俄歪曲了马恩原典的论述,片面强化了暴力革命的模式。在这一点上,鲁迅的确不如徐志摩。1925年,徐在访苏途中就已意识到,苏俄“相信天堂是有的,可以实现的,但在现世界与那天堂的中间隔着一座海,一座血污海。人类泅得过这血海,才能登彼岸,他们决定先实现那血海。”(《徐志摩全集》第2卷,天津人民出版社,2005年,页109)1891年6月,恩格斯就指出,“在人民代议机关把一切权力集中在自己手里、只要取得大多数人民的支持就能够按照宪法随意办事的国家里,旧社会有可能和平长入新社会,……”(《马恩选集》第4卷,页411)4年之后,恩格斯再次指出,“旧式的起义,在1848年以前到处都起过决定作用的筑垒巷战,现在大大过时了。”“我们是‘革命者’、‘颠覆者’,但是我们用合法手段却比用不合法手段和用颠覆的办法获得的成就要多得多。”(同上书,页517、524)然而,恩格斯的清醒论述,被国际共运中的大小叛逆者漠视了一个世纪。鲁迅是党外的布尔什维克,他当然更不懂得这些道理。

在漫长的历史进程中,人们往往赋予“革命”以“正义”与“暴力”二义。正义是价值判断,暴力是事实判断。历史上哪一场“革命”,其主事者不是以正义相标榜。然而,正是这些人以抽象的、虚幻的正义为旗帜,将无数人的生命投入血泊之中。这种悲惨的结局可谓史不绝书。正是有鉴于此,胡适下面这段论述,具有极其深邃的历史穿透力:“近代一百六七十年的历史,很清楚的指示我们,凡主张彻底改革的人,在政治上没有一个不走上绝对专制的路,这是很自然的,只有绝对的专制政权可以铲除一切反对党,消灭一切阻力,也只有绝对的专制政治可以不择手段,不惜代价,用最残酷的方法做到他们认为根本改革的目的。”(《胡适全集》第22卷,页739)正是在这一意义上,胡适讲,“……所以我很坦白地说,自由主义为了尊重自由与容忍,当然反对暴力革命,与暴力革命必然引起来的暴力专制政治。”(同上书,页740)

胡适口中的“近代一百六七十年的历史”,前面包括了法国大革命,后面包括了鲁迅十分崇尚的苏俄革命。这些以革命名义推动的社会变革,他们的旗号都是冠冕堂皇的。然而,这些以暴力为特征的革命,即使实现了改朝换代、政权更替,也不过是从三八线到三八线,从专制到专制。法国大革命的罗伯斯庇尔,实施的是绞刑架式的恐怖,绞死了路易十六在内的2000多人,他们最终的成果不过是拿破仑皇帝的登基。苏俄革命中的列宁,以契卡残杀与西伯利亚流放,换来的是斯大林的个人专制,沙皇全家的惨死、卡廷森林的惨案、古拉格群岛、30年代大清洗的累累白骨,谱就了《联共党史》的辉煌篇章。胡适之后出现在东亚的独裁政权更是登峰造极,他们走的是同样暴力血腥的道路。比如红色高棉,一群自以为掌握了绝对真理的人,要按他们的理想一夜之间造出完美社会,他们有组织地实施杀人,从1975年到1979年,在三年零八个月中,“约有170万人死于饥饿、过劳和酷刑,占当时全国人口(700万人)约四分之一。”(广西大学:中国-东盟研究院《正视历史 以史为鉴:审判红色高棉》)

即以五四学人亲身经历的辛亥革命为例,以暴力革命推翻满清皇权专制,其结果并未使“中华民国”成为名副其实的亚洲第一个共和国,而后很快出现了帝制复辟与军阀专权。鲁迅以革命的立场批评胡适,其实,他的思想武库并不能为中国的前途提供新的武器。著名学者刘再复指出:“鲁迅提出‘痛打落水狗’的命题是从辛亥革命失败的教训中总结出来的;……作为暴力革命的辛亥革命和中外历史上许多暴力革命一样,在推翻政权之后,不能提供新的政治框架,这就造成革命后的政治真空(也就是后遗症),而填补这种政治真空舍再次专制别无出路。”(《共鉴五四》,三联书店(香港有限公司)。2009年,页63)这就是说,鲁迅式的革命思路,只能是专制政治的循环往复,周而复始。

《王道诗话》发表于87年前,鲁迅摘引的那句话,反映的是一国之内两个政党生死相争,势不两立的已经过时的政党政治。今天仍有人以这样的政治理念来绳墨与丈量今天的政治格局,不免令人遗憾。当年在大陆,国民党与共产党,不共戴天,你死我活,汉贼不两立;今日在台湾,国民党与民进党,相互竞争,相互制约,共存于海岛一隅。胡适在逃离大陆的头一年,在北平发表广播演说时说:“自由主义在这两百年的演进史上,还有一个特殊的,空前的政治意义,就是容忍反对党,保障少数人的自由权利。向来政治斗争不是东风压了西风,就是西风压了东风,被压的人是没有好日子过的,但近代西方的民主政治却渐渐养成了一种容忍异己的度量与风气。”(《胡适全集》第22卷,页737)他在文章中列举的例子都是外国的,比如代议政治起源于英国,成文宪法首创于美国,无记名投票肇始于澳洲。他当时羡慕英国的工党与保守党竞选上台,美国的共和党与民主党和平交权。而在台湾,民主转型的成功,两党政治的形成,也已超过30年。而这不正是包括胡适在内一代又一代中国人共同奋斗的结果么!

鲁迅摘引那句话无非是证明,胡适不过是当局的帮闲与奴才。但他却无法解释一个事实,当胡适对国民党当局发起人权批判之时,而被称为“骨头最硬”的鲁迅却只会躲在背后向批评当局的文人放冷箭?事情似乎应当如此解释,胡适是站在“医院内部”解剖当权者的“病灶”;鲁迅则是站在“医院墙外”诅咒和嘲笑当权者的“病患”,甚至诅咒与嘲笑医护人员的“疲态”。毋庸置疑,胡适也反对现政权,他反对现政权的目的是反暴力;胡适也维护现政权,他维护现政权的目的是行宪政。胡适那句话,正是从后者的意义立论的。胡适对现政权无论反对与维护,其实都是出于对国家民族的负责任。这也正是他一生无党无派、非政非官,何以在民族危亡之秋,仍然充当“过河卒子”、为争取国际援助、在驻美大使任上累出心脏病的原因所在。由此可见,他并不认为所有的现政权都是必须颠覆与推翻的;他也不认为,暴力革命造成的改朝换代会有什么根本性改变。然而,胡适是一介文人,历史给他开了一个大玩笑。历史能够告慰他的是,台湾的民主转型,也有他们那代人推行自由法治的基因。有意思的是,鲁迅的选择变成了现实,不过,幸亏他没有赶上那个时代,不然,他真有可能被“关在牢里”。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号