似乎所有的“对”,都是两人以上且事有主次,比如《隆中对》的主角是诸葛亮,《窑洞对》的主角是毛泽东。标题的“谁主《良马对》?”意思很清楚,就是在这次“对”中,主角是谁,搞不清了。

“良马对”的故事,发生在南宋初年。高宗赵构与马的关系,见之于话本的,有泥马渡康王的传说;见之于史传的,就是这则《良马对》。这个窝囊皇帝,在金兵南侵,河山沦陷之际,他却是一个偏安一隅,苟且偷生的庸碌之辈,但他偏偏以识马自诩,似乎堪与伯乐一比。为避讹误,抄一段史料:

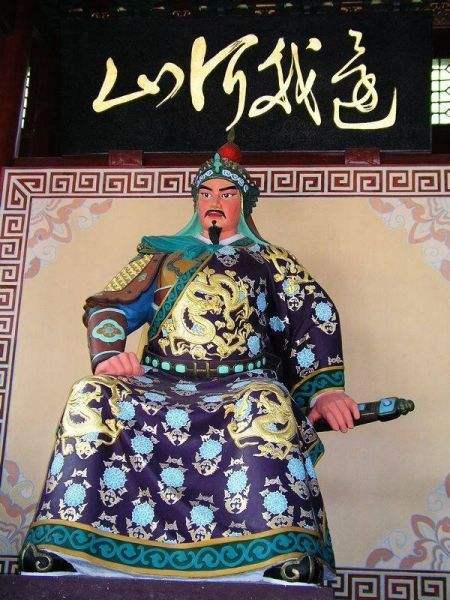

上与辅臣论兵器,因曰:“前日岳飞入对,朕问有良马否,飞奏‘旧有良马,已而亡之。今所乘,不过驰百余里,力便乏。’此乃未识马故也。大抵驯而易乘者,乃驽马,故不耐骑而易乏。若就鞍之初,不可制御,此乃马之逸群者,驰骤既远,则马力始生。”(《建炎以来系年要录》卷一○九)

从这则转述中,可以清楚地看到,这次对话的主角是赵构,不是岳飞。在这次对话中,赵构以皇帝兼专家自居,他不仅居高临下地指出岳飞“未识马”的弱点,而且对驽马与良马的区别和特征,进行了概括与描述。在此次对话的40多天前,也就是这一年(绍兴七年)的正月初四,他在与张浚的一次对话中,就曾炫耀过他的识马功夫。“张浚曰:‘臣闻陛下闻马足声而能知其良否。’帝曰:‘然。闻步骤之声,虽隔墙垣可辨也。’”(同上书,卷一○八)在识马的问题上,赵构闻声辨驽骀,隔墙识骐骥的本事是否有吹牛之嫌,姑置不论,据宋史专

然而,在岳飞死后60多年,岳珂在为其祖父岳飞编著的《鄂王行实编年》中,却有一段与上述史料完全不同的记载。为便于对照,抄录如次:

……因问先臣曰:“卿在军中,得良马否?”先臣曰:“骥不称其力,称其德也。臣有二马,故常奇之。日噉刍豆至数斗,饮泉一斛,然非精洁,则宁饿死不受。介胄而驰,其初若不甚疾,比行百余里,始振鬣长鸣,奋迅示骏。自午至酉,犹可二百里。褫鞍甲而不息不汗,若无事然。此其为马,受大而不苟取,力裕而不求逞,致远之材也。值复襄阳,平杨么,不幸相继以死。今所乘者不然,日所受不过数升,而秣不择粟,饮不择泉,揽辔未安,踊跃疾驱,甫百里,力竭汗喘,殆欲毙然。此其为马,寡取易盈,好逞易穷,驽钝之材也。”上称善久之,曰:“卿今议论极进。”(《鄂国金佗粹编续编校注》,中华书局,1988年,页415)

不避冗赘,抄了一大段,目的只在于揭示一个问题,在岳珂笔下,这《良马对》的主角,如何从皇帝赵构变成了乃祖岳飞。在皇上临时发问、臣下仓卒应答的情况下,乃祖竟然洋洋洒洒、滔滔不绝,系统地、深刻地向皇帝阐述了他的相马经,而以识马自负的赵构,倒成了一个只会倾听、点头称是的陪衬。尤为可疑的是,据

中国作为闻名于世的文明古国,虽屡遭兵燹,但浩瀚的历史典籍仍为世界所罕见。然而,有好的史料,不等于有好的史观,“‘子为父隐,直在其中’,《论语》之顺也;略外别内,掩恶扬善,《春秋》之义也。”(唐·刘知己《史通》)早已成为前贤的通例。可以想见,这些出于历代史家的记述,曲词阿世者有之,谀言媚主者有之,文过饰非者有之,刻意丑诋者有之。有多少选择性的记述,就有多少选择性的遗忘,有多少选择性的溢美,就有多少选择性的抹黑。在“古来唯闻以直笔见诛,不闻以曲词获罪”的社会氛围中,所谓“晋之董狐,书法不隐”,“齐之南史,直书崔弑”,倒成了凤毛麟角的史家绝笔。岳珂的《行实编年》,出于对先祖的褒美与赞颂,是否也属于“事每凭虚,词多乌有”,这篇《良马对》,至少提供了一个不好的范例。人们自然会由此推断,在记述史实方面,“用舍由乎臆说,威福行乎笔端”,并不是极其偶然的史家风气,以致于余绪所至,直至今日,或作传、或编志、或修史,出于亲情、世谊、利益、名节等的忌讳和考虑,由此形成的典籍,不可能具有任何意义上“可以知兴替”的镜鉴作用。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号