——隋书手记之三

隋炀帝杨广当然有文化,那时不讲学历,不好考证他是初中生还是博士生,至少在历代帝王中,他是名副其实的诗人。在数量上,隋炀帝的40余首遗诗当然比不了清帝乾隆的上万首,但在质量上,乾隆皇帝只能甘拜下风。

请看杨广这首《春江花月夜》(《先秦汉魏晋南北朝诗》,中华书局,1988年,页2663):

暮江平不动,春花满正开。

流波将月去,潮水带星来。

短短20个字,其环境、心境、意境、文境,均堪称妙境。由隋炀帝的这首《春江花月夜》,人们总会联想到唐代诗人张若虚的同名长诗。可见,杨广的乐府曾经引导过唐代诗风。

历代史论有称杨广是昏君的,显然是错误的。史书载,杨广“自负才学,每骄天下之士,尝谓侍臣曰:‘天下皆谓朕承藉绪馀而有四海,设令朕与士大夫高选,亦当为天子矣。’”(《资治通鉴》,中华书局,1956年,页5684)他公然宣称,天下之人都认为我靠世袭上位。如果我与士大夫同场考试,也绝不会输给任何人,天子最终仍是我的。正是这种极端自负的心态,他才以为,在任何领域,他都是天下第一,即使赋诗作文,如果有谁超过他,那是绝对不允许的,“帝善属文,不欲人出其右”(同上),就是这么来的。

魏征是修纂《隋书》的主持人,也是继隋而起的唐代政治家,至少从文学创作的角度,他对这位亡国之君说了一些公道话,他认为,炀帝“《与越公书》、《建东都诏》、《冬至受朝诗》及《拟饮马长城窟》,并存雅体,归于典制。”杨广虽然政声不佳,“盖亦君子不以人废言也。”(《隋书》,中华书局,1973年,页1730)立场还是公正的。

从治国才干上说,杨广不同于只会吟咏长短句的南唐后主李煜,也不同于热衷书画创作的宋徽宗赵佶。相对于杨广,此二人太过偏科,杨广则是一个文治武功均可称道的有为之君,开运河、筑长城、征四夷、拓疆土,诚可谓政绩彪炳,自信满满。

一个领导人能力超群、才艺爆棚,总不免睥睨群伦、目空一切。他当然不是武大郎,却不免产生古今一人,舍我其谁的心理,如果谁的才能出类拔萃,也会受到他的惦记或打压。说起来可悲,生在武大郎掌权的时代,谁也不许高于武大郎,自然是悲剧;生在隋炀帝时代,谁也不许高于隋炀帝,当然也是悲剧。只不过两种体制之下,戕害的人才,规格与品种不同,道理却是相通的。

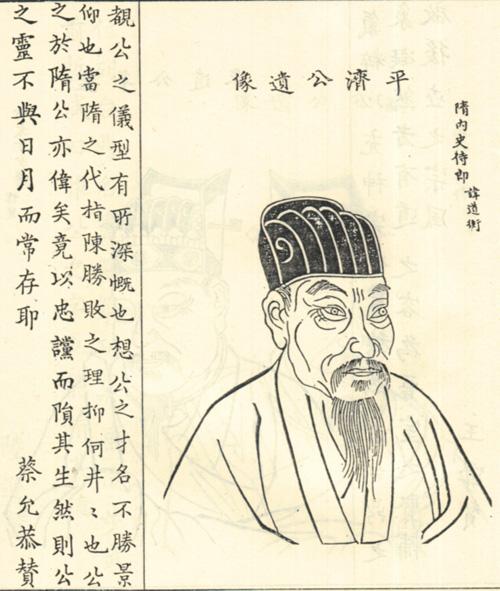

隋朝短祚,到杨广被杀,也不过37年。在这个短命王朝里,就有这么一位薛道衡,见识与文才都是卓越的。在杨广登基之前,薛道衡就显现了不凡的政治见解。开皇八年(588),隋朝发动了统一全国的最后战争——伐陈之战。高颎是隋初著名的政治家、军事家。兵临长江,高颎与薛道衡夜谈兵法,让其预测战局。薛道衡从天下分合、兴亡之道、用人政策、力量对比四个方面阐述了隋军必胜的道理。高颎听完,赞赏地说,“你所说的胜败形势,条理非常清晰。原本是希望运用你的才学,没想到你的谋略也如此高明(君言成败,理甚分明。本以才学相期,不意筹略乃尔)。”(《隋书》,中华书局,1973年,页1407)回去即任命其为吏部侍郎。

在文学成就方面,薛道衡为今人熟知的作品是《昔昔盐》。建政后出版的权威的《中国文学史》这样评论,“‘昔昔盐’是他(薛道衡)的最著名的作品。”论者专门指出,“‘暗牖悬蛛网,空梁落燕泥’一联,却能透过环境细节的描写,刻画出思妇孤独寂寞的心境,显出了艺术上的独创性。”(《中国文学史》第二册,人民文学出版社,2002年第二版,页19-20)

开皇年间,薛道衡在吏部任职,他经手提拔的干部有人违法犯罪,且有人举报他结党营私,遂遭到撤职贬黜,发配岭南守边。此时的杨广对他颇有好感。听说薛道衡远谪岭南,就让人传话,要其绕道扬州,他将奏请父皇予以留用。不料,薛道衡对到杨广的王府任职不感兴趣,竟然改道南行。杨广对此当然心存芥蒂。

杨广登基之前,与其保持距离,也就罢了。要命的是,在杨广做了皇帝之后,已是桑榆晚景的薛道衡,在向朝廷提交退休报告之后,本来杨广要为他在秘书监安排一个差事。偏偏此时,薛道衡无事生非,竟然给杨广上了一道《高祖文皇帝颂》。

这篇颂辞很长,在《隋书》中,“薛道衡列传”不足八页,这篇颂辞竟然占了将近五个页码。薛道衡对于文帝的赞美可谓不遗余力,歌颂其统一天下,“廓氛雾于区宇,出黎元于涂炭”:赞美其热爱百姓,“忧百姓之未安,惧一物之失所”;称颂其治理国家,“礼教周被,书轨大同。……礼以安上,乐以移风。”(《隋书》,页1409-1412)

今之隋炀帝来自于昨之隋文帝,既包括血缘的遗传,也包括权力的世袭。当着新皇的面,赞美先皇的丰功伟绩与嘉言懿行,这对别的皇帝或许不算什么,但对有篡权嫌疑的杨广却不免尴尬。诸葛亮的《出师表》尊崇先帝,并不意味着赞美刘禅更聪明;薛道衡的《文帝颂》赞美先帝,也并不意味着尊崇杨广更开明。在杨广看来,对前任的以为然,即意味着对继任的不以为然;对前任的肯定,即意味着对继任的否定;对前任的赞美,即意味着对继任的批评。正如《隋书》所载:“帝览之不悦,顾谓苏威曰:‘道衡致美先朝,此《鱼藻》之义也。’于是拜司隶大夫,将置之罪。”(《隋书》,页1413)安排一个小角色,回头再收拾。

《鱼藻》是《诗经·小雅》中的一篇。汉代学者毛亨指出:“鱼藻,刺幽王也。……故君子思古之武王焉。”(《十三经注疏·毛诗正义》,北京大学出版社,1999年,页894)这不是隋炀帝蓄意找碴。饱读诗书的杨广很敏感地从颂辞中读出了薛道衡的言外之意,那就是薛道衡在借古讽今,指桑骂槐,通过歌颂先皇的丰功伟绩,隐晦而含蓄地批评当今皇上(即隋炀帝)的德不配位与施政无方。而这则是隋炀帝无论如何不能接受的。

此时,薛道衡的好友房彦谦(唐初名臣房玄龄之父)体现了更高的政治敏锐性,他预感到薛道衡即将大祸临头。因此,他劝薛道衡闭门谢客,卑辞下气,总之要低调一点儿。偏偏这个薛道衡执迷不悟。此时,朝廷出台一部法令,久拖不决。薛道衡竟然对众人说:“向使高颎不死,令决当久行。”(《隋书》,页1413)不想此话又触及了杨广的心病。高颎虽对政权的建立劳苦功高,只因反对废黜太子杨勇而开罪杨广。没有杨勇的废黜,哪有杨广的上位!而这正是高颎必死的原因。而此时薛道衡竟然为高颎评功摆好,不仅缺乏政治智慧,而且触及政治逆鳞。

果不其然,当薛道衡这话传到杨广耳朵里,杨广十分震怒,立即命令执法机关推勘问罪。薛道衡死到临头,还以为没有什么“大过”,甚至催促司法官快点审理清楚,他还等着皇上对他赦免呢!他根本没想到,皇上竟然要其自杀。薛道衡不想死,朝廷只好派人将其勒死。已是古稀之年的薛道衡,到死也不明白,他似乎与诸葛亮一样在赞美先帝,然而,他与诸葛亮的命运是如此不同,是诸葛亮比薛道衡更幸运,还是杨广比刘禅更混蛋?

在处死薛道衡一案中,司马光补充了一个细节。在收到薛道衡的颂辞之后,隋炀帝尚未决定如何处置薛道衡。任何朝代都有察颜观色、投其所好的官员。当朝重臣裴蕴就是这种人,他当即向杨广进了谗言:“道衡负才恃旧,有无君之心,推恶于国,妄造祸端。论其罪名,似如隐昧;原其情意,深为悖逆。”杨广深表赞同:“公论其逆,妙体本心。”薛道衡也就在劫难逃了。(《资治通鉴》,页5684)这似乎也是一起领袖产生“动议”,却被坏人“利用”的典型案例。

薛道衡之死,从性质上说,算不算一起文字狱?若算文字狱,这与苏东坡的“乌台诗案”不同,与明清年间大大小小的文字狱也不同。后世的文字狱,大多被诬以讪谤朝廷,妄议“当今”的“不臣”或“叛逆”罪名。而薛道衡作为此案的当事人,不但没有诽谤朝廷,诋毁皇上,反而因其不遗余力、变本加厉地歌颂皇帝的父亲——前任皇上——太上皇而罹患的无妄之灾。在一些人眼里,这样的行径,其实是拍马屁。对子谀父,无论如何是一种讨喜的行径。然而,薛道衡竟然拍到马蹄上。

据《隋唐嘉话》载,糊里糊涂的薛道衡,将死之际,隋炀帝亲往刑场“送行”,杨广最后问薛道衡的竟然是这样一句话:“更能作‘空梁落燕泥’否?”(《隋唐嘉话》,中华书局,1979年,页2)说起来,也是文字惹得祸。杨广竟然是这样一个文武全才、博古通今而又雄视千古、嫉贤妒能的诗赋大家,你不是要超越或威胁皇帝的水准吗?看你此后再怎么写出“空梁落燕泥”的名句?这条史料虽然写进了《资治通鉴》,但许多人认为,这只是后人附会,不太像史实。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号