不是未卜先知,而是历史必然

——重读普列汉诺夫的《政治遗嘱》

安立志

普列汉诺夫的《政治遗嘱》,前几年曾经读过,本想写点感受,一直未能动笔。春节假期重读,仍然感到了思想的震撼。1970年代初,我还在读中学,林彪事件之后,根据领袖关于“认真看书学习,弄通马克思主义”的指示,对于中央指定的六本马列原著,曾经似懂非懂、囫囵吞枣地通读一遍。时移势易,经过1990年前后的政治动荡,仍然将马列主义作为神圣的国家在世界上所剩无几,特别是苏联作为第一个按照这种理论建立的社会主义国家,竟然在一夜之间轰然倒塌,回头再读普氏在建基之初对这个政权作出的分析与预测,如同冥冥之中的谶语,大部分论断竟然应验了,令人不胜唏嘘。然而,普氏的遗嘱并不是玛雅人的“德雷斯顿抄本”,不是未卜先知,而是历史必然,正如他在遗嘱中所说,“一个懂得过去,明了现在,认识历史事件的相互联系、继承性和制约性的人,能够在某种程度上有凭有据地预见未来。”

我对近几年马克思主义理论研究领域的状况不甚了然,凭感觉似乎已经没有先前的热情与动力。偶见学者指出,“十月革命一声炮响,给我们送来”的不是“马克思主义”而是“列宁主义”。在列宁的故乡,曾经遍布全俄的列宁铜像余者寥寥,位于红场的列宁遗体也在讨论迁移。但在中国媒体上,虽然对斯大林体制有所反思,但是列宁主义仍然是不可碰触的禁区。不可否认的是,布尔什维克政权从建立到解体,是一个漫长的历史过程,也是一个完整的历史链条,作为社会主义的信徒,不可能在列宁与斯大林之间作出断然的、彻底的切割。普氏的政治遗嘱,针对的是布尔什维克建政之初,自然不可能不涉及布尔什维克的主要领导人。为了避开这个禁区,我们毋宁这样来理解,普氏的分析与预测,针对的主要不是个人,而是这个党奉行的主义和策略,以及这个政权的性质与施政。作出这些说明是必要的,目的在于避免无端的误会与指责。

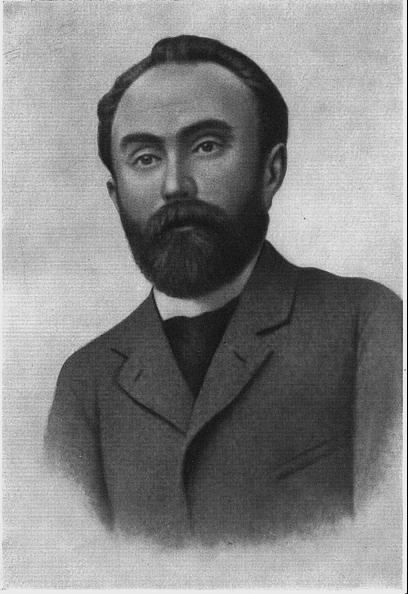

目前,在我国媒体上,对于普列汉诺夫的评价,基本上还是传统观点。普列汉诺夫(1856~1918),俄国第一个马克思主义者,公认的学识渊博而又最善于理论思维的思想家。他在20岁时就在彼得堡组织了俄国第一次工人示威,发表了反对专制制度的演说。1880年初,为了躲避沙皇政府的通缉被迫侨居国外。他在国外期间,同欧洲著名的社会民主党领袖考茨基、李卜克内西、盖德、伯恩斯坦等人交往甚多,特别是他与作为马克思主义创始人之一的恩格斯建立了密切的联系并以其为导师。1882年,他把《共产党宣言》译成俄文,为在俄国传播马克思主义作出了贡献,而此时的列宁还是一个12岁的少年。1883年,他在瑞士建立了俄国第一个马克思主义团体——劳动解放社,为俄国社会民主工党奠定了基础。1895年,普氏在瑞士初次会见了以疗养名义出国的列宁。1889年,第二国际成立后,普氏成为领导者之一,并代表俄国社会民主工党参加会议。恩格斯在看过他的《我们的意见分歧》一书后说:“我感到自豪的是,在俄国青年中有一派真诚地、无保留地接受了马克思的伟大的经济理论和历史理论……如果马克思能够多活几年,那他本人也同样会以此自豪的。”许多年后,列宁也认为,普氏《论一元论历史观的发展》一书在俄国的出版,“培养了一整代俄国马克思主义者”。1903年,俄国社会民主工党第二次代表大会后,他与布尔什维克渐行渐远,直至分道扬镳,此后对十月革命又持反对态度。这篇《政治遗嘱》是普氏1918年4月在病危中口授的,由密友捷依奇笔录,经过尼热戈罗多夫曲折而又戏剧性地秘密收藏,终于在

这篇遗嘱的确非同凡响,20世纪的历史走向与发展趋势,竟然与其遗嘱中的预测出奇的近似。下面仅就遗嘱中的几个要点作点介绍与评议。

一、对资本主义发展走势的预言。与马克思一样,普氏对于世界历史进程的预测,也是从解剖资本主义入手的。他认为,“资本主义是一个灵活的社会结构,它对社会斗争作出反应,不断变化、人道化,朝着接受和适应社会主义个别思想的方向运动。既然如此,资本主义就不需要掘墓人。”资本主义在20世纪的发展,从许多方面证明了这一预言。虽然资本主义世界目前正在经历一场金融危机,但其成熟的代议制政体、健全的法律制度、完善的社会保障体系,富于活力的科技创新机制,不仅促进了生产力的迅速发展,而且劳资矛盾和其他社会矛盾也得到极大缓解,从而体现出旺盛的生机与活力。普氏所预言的资本主义的几个主要发展阶段,即野蛮的民族资本主义,野蛮的国际资本主义,有民主因素的自由主义资本主义,自由民主主义资本主义,有发达的社会保障体系的人道民主主义资本主义,也在许多发达国家得到印证与体现。他不同意列宁关于腐朽的、垂死的资本主义的论点,他认为,在资本主义发展进程中,由于大量“接受和适应社会主义个别思想”,资本主义逐步体现出较多的人道的、民主的、公平的色彩。所有这一切都极大地增强了资本主义抵御风险、克服危机的能力,从而增强了资本主义的生命力。这在由社会民主党(社会党或工党)执政的欧美国家特别是北欧诸国,得到了全面印证,甚至这类国家应当叫做民主资本主义还是民主社会主义,都成了学界讨论的问题。改革开放30年来,由于国门的开放,人员的流动,交通的发达,信息的畅通,西方发达国家民众与社会的富足、公平、和谐与稳定,给人们留下了深刻的印象。反之,从20世纪之初作为资本主义对立物的社会主义运动,经过不到百年的发展,在1990年前后,竟然由于自身的、内部的原因遭受了重大挫折,苏联政权分崩离析,东欧诸国纷纷易帜,世界各地的社会主义运动也陷入低谷。社会主义作为一场伟大的社会试验,付出代价似乎是不可避免的,所幸的是西方国家的民众幸免于这种代价昂贵、损失惨重的社会试验,从而维持了他们基本的幸福与尊严。

二、对无产阶级专政的预言。普氏言之凿凿地作出判断——“马克思所理解的无产阶级专政无论现在还是未来,永远不能实现。”他是从阶级结构的变化着手分析的。他认为,随着电力和其它科学成就的运用,社会的阶级结构将会发生巨大的变化,无产阶级本身也将变成另一个样子。资本家和资产阶级政府为了缓和无产者怒气冲冲的情绪,通过提高工资、社会保障、职工持股等措施,不仅有效地降低了社会压力,缓和了社会矛盾,而且“无产”阶级自己也逐渐被“消灭”,从而成为社会的中产阶级。在无产阶级被“消灭”或被减少的情况下,当然也就谈不到无产阶级专政了。值得注意的是普氏对知识分子的分析。“知识分子作为社会中最有学识的阶层的使命是把教育、人道和先进的思想带到群众之中去。知识分子是民族的荣誉、良心和头脑。我毫不怀疑在不久的将来知识分子将从资产阶级的‘奴仆’变成一个异常有影响的特殊阶级,其人数将急剧增长,其在生产过程中的作用是提高生产力、研制新机器、新工艺和培养有很高学识的工人。”知识分子并不是一个存量概念,他指出,“为了操纵复杂的机器,将要求工人有更多的知识,工人不再是机器的附属物。……工人就其教育程度、文化程度、世界观来说,已提高到知识分子的水平,……”大量工人转变成为知识分子,正是阶级结构变化的一个重要路径。为此,他断定,“知识分子在生产过程中作用的提高必然导致阶级矛盾的缓和。”他进一步认为:“格外合乎知识分子心意的历史社会哲学范畴是:道德、公正、人道、文化、法。”而这些范畴具有两面性,一面是普遍性,一面是阶级性。知识分子在很大程度上是普遍性的体现者,而这一性质是全人类的,它必将对社会各个阶层产生有益的影响,从而为缓和阶级矛盾发挥不断增长的作用。他坚定地相信,“在事态发生这样的变化时(如果这发生在马克思生前),马克思本人也会立刻放弃无产阶级专政口号的。”战后西方发达国家,虽然也有罢工、也有抗议,甚至美国近期还发生了声势浩大的“占领华尔街”运动,但不可调和的阶级矛盾已经得到根本性的缓和,这是因为占社会主体地位的中产阶级和知识分子,已经成为稳定社会的基本因素。正是由于阶级构成的变化,在西方发达国家中,谈论无产阶级革命或者社会主义革命都是不可思议的。

三、对布尔什维克政权垮台的预言。普氏斩钉截铁地指出:“布尔什维克及其已失去阶级特性分子为取向的意识形态最终必将垮台。这是时间问题,任何人都不能改变历史发展的进程!”普氏在这里讲的是布尔什维克的两种元素,一种是政权组织,一种是意识形态。布尔什维克的政治发展表明,“在社会主义社会里否定了资本主义上层建筑的政治上层建筑更像君主封建主义的上层建筑,而不像资本主义的上层建筑。而这引起的危险是,由于缺乏民主,群众文化低下,觉悟不高,国家可能变为比君主还要可怕的封建主,因为君主毕竟还是一个人,而国家则是一台没有个性、没有灵魂的机器。”这几乎是社会主义运动史的百年宿命。普氏的断言并非诅咒,他从分析俄国的客观历史条件、事态发展的逻辑、布尔什维克的策略和意识形态导致的行动着手,断定“他们在巩固他们政权的道路上将会遇到一个比一个复杂的四个危机。他们执政的时间长短取决于他们栽在其中的哪一个危机上。”这些危机依次是饥荒危机、经济破坏危机、社会结构危机、意识形态危机。他预测说,“在这第四个危机中布尔什维克政权开始从内部解体”,但“解体的过程可能拖上几十年”,这是因为“俄国从来不知道民主为何物,……加之这个政权可以借助高超的蛊惑宣传、发达的监视和镇压机关来得到加强。”苏联解体后,俄共总书记久加诺夫在总结其历史教训时曾经指出:“苏共丧失政权的最主要原因是,在长期一党专政的制度下,实行了‘三垄断’:垄断真理的意识形态制度,垄断权力的政治法律制度,垄断资源与经济利益的经济制度。”(《南风窗》2009年第24期)这三个垄断,可以简单概括为“垄断真理、垄断权力、垄断利益”。果不其然,在普氏口授遗嘱的73年以后,“布尔什维克的社会主义”果然“像纸牌搭的小房子那样坍塌”了。而在“苏共解散、苏联解体的过程中,全国近2000万党员、2600万团员、2亿工会会员和300万既得利益集团成员,几无一人抗议和救护。”(2012年第二期《人民论坛》)这个不得人心的政权终于合乎规律地走向了自己的墓地。

四、对布尔什维克性质的预言。值得注意的是,普氏将所谓“十月革命”称为“十月政变”,并对布尔什维克在“十月政变”中及其以后采取的政策提出了批评,在这一点上,他的立场与波兰女革命家罗莎·卢森堡的看法是一致的(参看拙作《来自卢森堡的批评》,载2009年《民主与科学》第二期)。他从新政权的运作中看出了问题:“布尔什维克在半年不到的时间里查封的报纸杂志比沙皇当局在整个罗曼诺夫皇朝时代查封的还要多,还有什么民主可言呢?实行了‘粮食专卖’,提出了劳动义务制和劳动军的问题,还有什么劳动自由和结合个人利益可言呢?”基于深厚的马克思主义理论素养,他从历史和逻辑上,对布尔什维克政权的演变路径作了如下描述:“无产阶级专政将迅速变为一党专政,党的专政将变为党的领袖的专政,维持领袖权力的起先是阶级恐怖,后来是全面的全国恐怖。布尔什维克不能给人民以民主和自由,因为他们一实施民主和自由,马上就会丧失政权。”“无产阶级专政→一党专政→领袖专政→阶级恐怖→全国恐怖”,这样一条路径,已经从根本上背离了社会主义的方向。在这种情况下,作为俄国社会基础的两大基本阶级——工人和农民的命运是悲惨的,“工人将从资本家的雇工变成国家——封建主的雇工,而通过这样或那样途径将得到土地、必然承担起国家振兴工业全部重担的农民,将变成国家——封建主的农奴。”在这之后,从列宁到斯大林,无论是余粮收集制,农业集体化,肃反运动,还是古拉格群岛……无数残酷的历史事实,甚至比普氏预言的更加野蛮、更加残暴,更加惨无人道。普氏不无悲哀地指出:“布尔什维克的道路不管怎么样,是短还是长,不可避免地因篡改历史、犯罪、撒谎、蛊惑人心和行为不光彩而令人印象深刻。”

五、对布尔什维克党员的预言。普氏在遗嘱中指出,“布尔什维克党的党员人数近来激增.但是这并不意味着它的有觉悟党员人数的增加,因为绝大多数入党者甚至不了解科学社会主义的基本原理。”他在这里将党员分成两类,一类人是“相信列宁的思想和布尔什维克的许诺,将成为他们领袖意志的盲目执行者”;另一类人“入党是为了及时从‘革命的馅饼’上捞到一块大一点儿的,……”第一类人大体上是基于政治追随。他们只是“领袖意志”的盲目追随者与盲目执行者,这一点在我国的“文革”中表现的非常明显,大部分“三忠于、四无限”的普通党员都属于这一类。他们分不清党性与人民性的区别,认为党性也就是人民性;他们分不清对党负责与对人民负责的区别,认为对党负责就是对人民负责;分不清党的利益与人民利益的区别,认为党的利益就是人民利益。直到前年才有人捅破了这层窗户纸,河南一位名叫逯军的官员道破了其中的奥秘:“你是为党说话,还是为老百姓说话?”第二类人大体上是基于捞取利益。在党已经执政的条件下,一些人入党,只是想从执政党的地位捞取一些好处而已。如果仅仅出于政治原因或利益欲望并不可怕,这些人在“与党保持一致”的幌子下,“将只会投‘赞成票’,此后将变成党的官僚。他们将比沙皇官吏还要可怕,因为执政党的官员将干预一切,而所干下的一切只对‘党内同志’负责。”此时的他们,已经不是单个党员从社会捞取好处的个体行为,而是从整体上成为蛀食社会的既得利益集团。他们会利用现有法律与制度的空间最大限度地控制资源,满足私欲。由于他们处于掌权地位,因而必然抵制对现有制度任何形式的改进与改革。此时的执政党将不再是人民利益的代表者,甚至连党的利益的代表者也不是,已经成为社会进步的障碍与阻力。苏联垮台之前,苏联有关机构的一项民意调查显示:认为苏共代表全体劳动人民的只占7%,认为苏共代表工人的占4%,认为苏共代表全体党员的也只占11%,而认为苏共代表党的官僚、干部和机关工作人员的占85%。(

六、对社会主义性质的预言。1969年3月,中苏两国发生珍宝岛武装冲突,当时我国媒体指责苏联是“社会帝国主义”。改革开放之初,邓小平认为中国是“不合格的社会主义”,甚至坦承“社会主义是什么……过去我们并没有完全搞清楚。”(《邓小平文选》第三卷P137)邓小平南巡时曾经指出,“社会主义的本质,是解放生产力、发展生产力、消灭剥削、消除两极分化、最终达到共同富裕。”普氏也对社会主义提出了自己的看法。他认为,“在俄国目前的历史阶段里应该增加生产力,扩大政治权利和自由,形成民主传统,提高公民的文化程度,宣传和实行个别的社会主义因素。应该逐渐改变国家制度,同时从经济上、政治上和宣传上影响各阶层的居民,目的是使俄国人富裕起来,使俄国社会民主化和人道化。”以下的话非常经典,“一个国家只要它的公民还贫困,就成不了伟大的国家!公民富裕,国家才富裕!决定一个国家真正伟大的,不是它的国土辽阔,甚至不是它的历史悠久,而是它的民主传统、公民的生活水平。只要公民还在受穷,只要还没有民主,国家就难保不发生社会动荡,甚至难保不土崩瓦解。”邓小平关于“贫穷不是社会主义”、“不改革政治体制,就不能保障经济体制改革的成果,不能使经济体制改革继续前进,就会阻碍生产力的发展,阻碍四个现代化的实现。”在思想上是不是与之有着某种暗合之处?普氏这段论述,既强调了社会主义的基本性质,也阐述了社会主义的主要政策。他将国家的民主传统、公民的生活水平,作为社会主义制度的两个根本标志。他将公民富裕,国家才富裕,作为社会分配的指导原则。苏联的垮台,原因是多方面的,实行垄断经济,剥夺人民的经济利益是一个方面,实行政治专制,剥夺人民的政治权利,则是更重要的方面。

七、对社会主义价值的预言。任何一个社会组织,无论革命或改革,都有自己的价值取向。布尔什维克也不例外,在其执政之初,解散立宪会议,查封民间报纸,取缔其他政党,没收合法财产,屠杀无辜民众。而这一切都是打着革命、人民的旗号进行的,普氏深刻地指出:“正如在恶的基础上创造的善包含着更大的恶的幼芽一样,建立在欺骗和暴力之上的社会将带来恶、仇恨,因而也带来自我毁灭的装药。”他对此谴责说:“布尔什维主义有什么新东西吗?只有一个——不受限制的全面的阶级恐怖。”“他们所进行的剥夺是令人发指的违反法纪和践踏文明的行动,是没有监督的掠夺。这样的剥夺必然导致全面的经济混乱,养成一大帮不干活、‘扯着嗓子喊’的人,他们依靠步枪和革命口号来动手抢走农民手中最后一只母鸡。”这其中体现的暴力、独裁、奴役、恐怖,与马克思关于“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”的“自由人联合体”的设想,与建立人道、自由、民主、公正的社会主义初衷格格不入。社会主义应当确立什么样的价值观呢?普氏指出,“俄国迫切需要以优秀的民族传统、关于民主、政治自由权利、人道和社会公正的现代观念为基础的先进的意识形态。只有这样的意识形态才能保证俄国经济平稳地、正常地发展。”布尔什维克大概是否定和攻击普世价值的始祖。普氏指出:“许多为每一个文明人承认的全人类概念”,布尔什维克“一概加以否定,或者从消极意义上加以注释。”普氏所指的“为每一个文明人承认的全人类概念”,按照今天的话来说,不就是普世价值吗?在他看来,布尔什维克几乎是一切人类优秀价值的敌视者,比如“自由主义”,“对于任何一个有文化的人来说,自由主义是一个正面的观点体系”,而对于布尔什维克来说,“这无非是‘自由主义的下流货色’”;比如“民主”,“对于任何一个有文化的人来说,资产阶级民主,即使是打了折扣的,毕竟仍然是民主”,而对于布尔什维克来说,“这是‘庸俗行为’。”反而“不受任何限制的阶级恐怖却是‘无产阶级的民主’,虽然从原则上说,民主即人民的权利不可能是资产阶级的,也不可能是无产阶级的,因为资产阶级也好,无产阶级也好,单独来说只是人民的一部分,而且远非是一大部分。”普氏关于民主的这段论述真是入木三分!普氏也阐述了对于人道的看法:“人道在今天被看作是人的价值观及其幸福和权利的体系,在未来其范围必然将扩大为对爱护一切生物及周围自然界必要性的认识,……”90多年过去了,我们现在不是还在为民主是不是“好东西”争论吗?我们不久以前不是还在批评以民主、自由、法治、人权为主要内容的普世价值吗?改革开放以后,我们不是也曾发动了对于“人道主义”的批判么?我们党的幼年是布尔什维克培植起来的,一些做法与其相同或相似是可以理解的。任何国家的发展与进步都是人类自身发展进步的组成部分,都离不开人类社会发展进步的基本轨道。借口“国情特殊”,借口“文化差异”,自外于人类社会,自外于人类社会发展的一般规律,这不是出于理性的文化自觉,而是出于狭隘的利益考量。价值取向对社会进程与人类行为的反作用,也必然会直接影响社会进程与人类行为本身。

八、对国家职能变迁的预言。普氏是一个正统的马克思主义者,但他不是教条主义者,他坚信马克思的国家学说,但他认为,随着历史条件的变化,国家的性质与职能也会发生变化。按照马克思的理论,“国家基本上是一个阶级统治另一个阶级的工具”,然而,普氏却作了这样的揭示:“国家作为全体公民利益的表达者和共同的调节者的功能在最近几十年中才开始明显地表现出来。”这是一个重大“理论发现”,这一“发现”,对于传统理论来说,不仅是创新,也是挑战。他进一步指出,随着社会历史进程的发展,“国家作为不可调和的阶级矛盾的产物,作为政治权威机构,作为一个阶级压迫另一个阶级的工具当然将不再存在。”但是,“国家作为人民(将来是地球人)的组织形式将保留下去,不仅如此,它的作用将逐渐增大,这是全球问题增加的结果,这些问题是:地球上人口过剩,地球资源枯竭,能源短缺,森林和耕地的保护,土地、水和大气的污染,同自然灾难的斗争,等等。”普氏提出的这些问题中的大部分,直到20世纪末与21世纪初才引起国际社会的重视,这个风烛残年、命悬一线的老人,在20世纪之初就作出了如此明确的阐述,这是何等远大的目光啊!

九、对未来政权构成的预言。普氏专门提到恩格斯为1888年英文版《共产党宣言》所写的序言,他特别指出,“这一版《共产党宣言》结尾的口号是‘全世界劳动者,联合起来!’这与‘全世界无产者,联合起来!’意思远不是相等的。”普氏在遗嘱中充满了对马克思的崇高敬意,他反复强调马克思对改变工人政治经济命运的历史功绩,“今天英国工人,尽管在打仗,生活得却比上一世纪中叶的工人要好,有更多的政治自由权利,这是马克恩的功绩!明天的工人无疑将比今天的工人生活好得多,生活在一个更民主的社会里,这是马克思的功绩!资本主义,甚至资本家本人也在向好的方面变化,连这一点也是马克思的功绩!”因此,他认为,“对马克思的历史功绩怎么估计都不会过高。”普氏一方面认为,随着社会阶级结构的变化,无产阶级专政“永远不能实现”,一方面又认为,国家将逐步转变为“全体公民利益的表达者和共同的调节者的功能”。那么,新政权的性质应当是怎样的呢?他明确指出,“劳动者的政权——这才是不会失去意义、永远正确的口号!靠劳动为生的人才应决定应该有什么样的政治和法律上层建筑。……我把它理解为工人、农民或知识分子——一切珍视劳动者利益的有生力量的联合。”布尔什维克也曾强调过工农联盟,但普氏不以为然,他认为,在布尔什维克领导下,“工人阶级和农民的联盟是不可能结成的。……原则上在民主、政治平等和公平的商品交换的条件下可以结成这样的联盟,但在无产阶级掌握领导权的条件下则不能。”在社会主义运动的百年史上,资本家的财产要没收,地主富农要消灭,贫苦农民只不过是团结教育的对象,这种名义上的无产阶级专政,往往体现为官僚阶级的专政,处处充斥着斗争意识、暴力倾向与恐怖氛围,毛泽东坦承无产阶级专政就是无产阶级独裁,就是明证。改革开放以来,虽然我国官方已经为迭遭打击的知识分子正名为“工人阶级的一部分”,也已对私营企业主等新的社会阶层定性为“中国特色社会主义事业的建设者”,甚至农民工也被钦定为“产业工人的重要组成部分”。然而,正名只是一种象征,普氏只强调要“使政治上层建筑反映出劳动者的利益”还不够,还必然通过政治设计切实建立由劳动者自己决定政治与法律等上层建筑的制度与路径。

十、对社会主义革命条件的预言。普氏在遗嘱中说:“我过去和现在都说:俄国就其生产力发展水平、无产阶级人数以及群众的文化程度和自觉程度而言还没有作好社会主义革命的准备,……”他强调,“如果一国的资本主义尚未达到阻碍本国生产力发展到那个高级阶段,那么,号召城乡工人和贫苦农民推翻资本主义就是荒谬的。”他始终认为,“十月革命”并不是什么社会主义革命,“每一个了解布朗基策略的人都会承认十月革命是布朗基式的政变,……”既然是政变,“按照恩格斯的说法,这样的政变要求其组织者实行必然的专政,而任何一种专政都与政治自由权利和公民自由权利不兼容。”而剥夺政治自由权利与公民自由权利的任何革命或改革,都与社会主义的宗旨格格不入。马克思曾经指出:“无论哪一个社会形态,在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它存在的物质条件在旧社会的胞胎里成熟以前,是决不会出现的。”(《〈政治经济学批判〉序言》)对于唯物史观的这一基本观点,普氏当然是了解的,因此,他坚持,进行社会主义革命不能超越历史条件,不能无视历史规律,不能无视历史条件,他从以下四个方面作了阐述:首先,不能破坏社会发展的客观规律,因为这样做不会不受惩罚。其次,群众的文化和自觉是社会因素,完全取决于生产力的发达程度,当然也存在反馈作用。第三,宣布建立社会主义生产关系后,把生产力远远抛在后面,从而造成了相反的革命形势。只有现有的生产关系适应生产力的发展水平,社会中才不会有对抗性矛盾。第四,俄国历史的现阶段政权不可能属于也不会属于无产阶级。

从普氏口授遗嘱到苏共政权的垮台,中间相隔了73年,到现在已经94年了。我们不能说普氏未卜先知,先知先觉,虽然他曾“谦虚”地指出,“一个人不管有多大天才,不管掌握了多少辩证法,在作预测时总可能犯错误。”然而,实践是检验真理的唯一标准,摆在人们面前的历史事实是,他的遗嘱体现了他的高瞻远瞩,布尔什维克政权崩溃了,他的预测应验了,历史的走向与布尔什维克的命运居然与他73年前的预言如此接近。正是因为这一点,他的《政治遗嘱》才会石破天惊,才会惊世骇俗,他远见卓识的洞察力才会引人关注。而这正是历史唯物论与唯物辩证法的真理与逻辑的真正魅力。在这里,人们关注的不是一个被布尔什维克唾弃了的俄国老一代马克思主义者的遗嘱,而是社会主义运动百年来的教训与血泪。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号