关于《国际歌》的历史线索

安立志

一

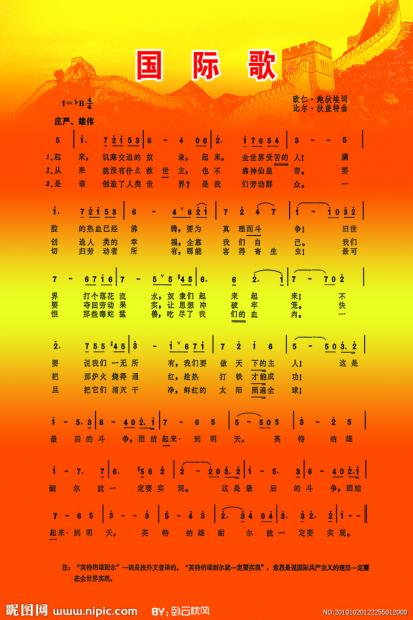

《国际歌》是“全世界无产阶级的歌”(列宁),它又不仅是一首歌,它既是旗帜,也是哲学,是歌曲形式的马克思主义。列宁在其作者逝世25周年时撰写了著名的《欧仁·鲍狄埃》。毛泽东同样重视《国际歌》,在战争年代就曾赋诗,“国际悲歌歌一曲,狂飙为我从天落。”(《蝶恋花》)多年来,虽然历史和现实的因素纷繁复杂,但在我国,每逢党和工会的代表大会、庆祝大会及其他重要会议和重大活动,仍然要高奏(唱)《国际歌》。

二

在国际工人运动史上,《国际歌》曾经产生了广泛而深刻的影响。列宁说,“一个有觉悟的工人,不管他来到哪个国家,不管命运把他抛到哪里,不管他怎样感到自己是异邦人,言语不通,举目无亲,远离祖国,——他都可以凭《国际歌》的熟悉的曲调,给自己找到同志和朋友。”(《欧仁·鲍狄埃》)《国际歌》译成中文以后,在革命战争年代,《国际歌》始终是我国工人阶级和劳动人民的战歌。在和平建设时期,在我国人民的社会生活中,《国际歌》也始终是与《国歌》并重的政治歌曲。在我国改革开放的启动阶段,《国际歌》同样发挥了重要作用。众所周知,改革开放是从纠正“文革”的极“左”错误开始的,《国际歌》中所蕴含的思想力量也是否定极“左”思潮的精神武器,比如,“从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝”,之于否定个人崇拜;“让思想冲破牢笼”,之于坚持解放思想;“要为真理而斗争”,之于强调实践标准;“是谁创造了人类世界,是我们劳动群众”,之于劳动创造财富;“要创造人类的幸福,全靠我们自己”,之于历史创造主体……无不体现了历史唯物主义的思想光华。

三

《国际歌》原本是法国工人诗人、巴黎公社战士欧仁·鲍狄埃(1816-1887)于1871年公社失败时创作的一首长诗,他用艺术方式对马克思主义原理和巴黎公社历史经验进行了高度概括。在其去世的第二年,法国工人作曲家皮埃尔·狄盖特以满腔激情为其谱曲,从此,这首歌就越过千山万水,唱遍全世界。然而,很少有人知道《国际歌》的原名,它的法文名字“Internationale”其实是《国际工人协会》。“国际工人协会”是以马克思为灵魂的世界上第一个无产阶级革命组织,当时简称“国际”(后被称为“第一国际”)。这首歌后来被称为《国际歌》,大抵与此有关。中共早期领导人瞿秋白在将《国际歌》译为中文时,出于音乐节拍的考虑,将歌中的“Internationale”音译为“英特纳雄耐尔”,是一个重要贡献。瞿秋白曾对曹靖华说:“‘国际(英特纳雄耐尔)’这个词,在西欧各国文字里几乎是同音的,现在汉语用了音译,不但能唱了,更重要的是唱时可以和各国的音一致,使中国劳动人民和世界无产者得以同声相应,收万口同声、情感交融的效果。”此后,不同译本也有将“英特纳雄耐尔”译为“国际共产主义”或“共产主义世界”的,但其作为“国际工人协会”的本义,后来人往往不甚留意。

四

大家知道,《国际歌》是鲍狄埃用法文创作的,在其传播过程中,曾被译为多种文字。翻译其实也是创作。由于历史、文化等等不同的因素,今天的《国际歌》,其中的用语和表达较之原文,已经有了相当大的差异。比如,“满腔的热血已经沸腾”,在法文中,“热血”应为“理性”;再比如,“不要说我们一无所有”,在法文中,“一无所有”应为“一钱不值”;还比如,“让思想冲破牢笼”,在法文中,“思想”应为“精神”。在翻译过程中,这些词汇的改变,有的变得更加直观,有的变得更加贴切,有的变得更加符合中文的语境。《国际歌》在不同语文之间发生的此类改变,都在能够理解的范畴之内。然而,《国际歌》发生的最大改变,并不是不同语文的翻译问题,而是其版本是否完整的问题,而这却是许多歌唱者自身都不知道的。国人熟悉的中文版的《国际歌》,有三节歌词,这其实是照搬苏联的结果,而鲍狄埃的原版作品,却有六节歌词。1900年12月,正在从事秘密斗争的列宁,将《国际歌》的第一、二、六节和副歌歌词刊登在《火星报》上。苏维埃革命胜利后,《国际歌》不仅成为联共(布)的党歌,也曾在一个时期内作为苏联国歌。瞿秋白在将《国际歌》译为中文时,是参照俄文版、从法文版转译而来。作为联共(布)党歌和苏联国歌的《国际歌》,都只有三段,分别对应于法文原文的一、二、六节。早期的中共组织,是共产国际的一个分支,很大程度上受苏联影响。因此,《国际歌》也参照了俄文版的格局。瞿秋白在其译本说明中曾经披露过这一事实:“法文原稿,本有六节,然各国通行歌唱的只有三节,中国译文也暂限于此”。《国际歌》的歌词,由六节删减为三节,理由是什么呢?这需要从原歌词中找答案了。

五

被删减了的第三、四、五段歌词是什么内容呢? 2000年3月24日《解放军报》“周末文化”版刊登了《人民文学》原副总编辑、著名文学翻译家绿原先生的文章——《<国际歌>译文改动真相》。由于《国际歌》在翻译过程中,文本与用语都发生了很大变化,为了对照,绿原先生用“公约数式的汉语”将鲍狄埃的法文原文翻译如下:

(第一节)起来/全世界的受苦人/起来/饥饿的囚犯们/这是最后的爆发/理性已从火山口发出轰鸣/把腐朽的一切扫除干净/奴隶们/起来/起来/世界将从根本改变/我们一文不值/但要成为全才/(第二节)没有至高无上的救世主/没有神仙皇帝和护民官/生产者们/我们要自己救自己/要把公共福利实现/为了让盗贼吐出赃物/为了把精神从牢笼解脱/要打铁趁热/要煽旺我们的炉火/(第三节)国家在压迫/法律在欺骗/赋税把倒霉人敲榨/富人不承担任何义务/穷人的权利是句空话/仰人鼻息的苦恼受够了/平等要讲另外的法律/没有义务就没有权利/它说/同样/没有权利也没有义务/(第四节)那些矿山和铁道的大王们/骑在人头上令人心惊/除了劫掠劳动果实/他们可曾干过别的事情/众人创造的一切都落进了/这些家伙们坚固的保险箱/人们宣布归还他们的一切/只希望享有他们所应享/(第五节)大王们用梦想麻醉我们/对自己人讲和平/对暴君要作战/要在军队中间鼓动罢工/朝空中挥舞枪托/把队伍解散/如果他们/那些吃人野兽/坚持要我们去当兵/他们很快会明白我们的子弹/属于我们自己的将军/(第六节)工人们/农民们/我们是劳动者的伟大的党/地球只属于工农大众/游手好闲者快滚到一旁/我们多少血肉被吃掉/可是/如果这些大乌鸦/座山雕/有朝一日消灭干净/太阳将永远照耀/(迭句)这是最后的斗争/团结起来/到明天/英特纳雄耐尔将是全人类。欧仁·鲍狄埃,巴黎,1871年6月。

六

从鲍狄埃的原作来看,我们耳熟能详、广泛传唱的三节歌词,可以视为无产阶级革命的指导思想与战斗口号,从它对于不同文化层次的群众集会的适应性来看,这样的剪辑是得到广泛认可的。而被删减的三节歌词可以视为无产阶级革命的政治、经济、军事纲领。比如,第三节反映了无产阶级的政治要求,针对的是资产阶级的国家、法律和赋税;第四节反映了无产阶级的经济要求,针对的是财富的来源和资产阶级的剥削;第五节反映了无产阶级的军事要求,针对的是资产阶级的军队。它们之所以被删减,除了歌词全文太长,不适合群众演唱之外,是否还有其他因素呢?有人曾有这样的担心,这三段歌词,如果也像一、二、六节歌词那样广泛传播,是否会在少数工人中产生无政府主义、平均主义与和平主义思想。这样的顾虑,似乎与流行甚广的三段歌词的思想不相吻合。请看这几段歌词中的名言,“不要说我们一无所有,我们要做天下的主人!”“要创造人类的幸福,全靠我们自己!”“是谁创造了人类世界?是我们劳动群众。”而这不仅体现了鲍狄埃这个“先进战士”、“无产者诗人”的思想水平,而且闪耀着马克思主义历史唯物论的哲学光辉。后世的诠释者与删节者不及于此多矣!

七

《国际歌》并不为特定的政党和国家所专有,它是属于国际工人运动和国际工人政党的。这首歌在“二战”之前,曾在各国共产党人、社会党人、社会民主党人中广泛传唱。《国际歌》诞生于第一国际,并曾成为第一国际、第二国际的会歌。第二国际后期分裂为以俄国布尔什维克为代表的共产国际和欧洲社会民主党(包括工党、社会党等)为代表的社会党国际。虽然二者的政治主张与发展道路不同,但其追求的目标都是建立社会主义制度,而且有着共同的标志,那就是《国际歌》。经过百年变迁,追求暴力革命与科学社会主义(实质是专制社会主义)的苏联模式失败了,而主张“和平长入”与民主社会主义的北欧模式倒是取得了相当大的发展。应当指出的是,这种失败不是社会主义本身的失败,而是计划经济、专制政体的苏联模式的失败,这种发展则是市场经济、民主政治的发展。邓小平曾经指出:“社会主义本质,是解放生产力、发展生产力、消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”“没有民主就没有社会主义的现代化。”前者说的是经济基础,后者说的是上层建筑。从邓小平的立论可以得出理性的结论,从欧洲一些国家的社会治理可以得出实践的证据,从而说明,上述见解并非毫无道理。

八

《国际歌》在我国可谓命运多舛,荒唐滑稽。《国际歌》所强调的是人民群众的主体地位和无产阶级的历史使命,并从根本上否定了以神权、君权为代表的凌驾于人民之上的力量与权力。然而,在20世纪60年代的中国,却出现了十分荒诞的社会现象。在当时中央人民广播电台的新闻节目中,在党和国家的重大会议上,往往是开始曲或开幕式演奏《东方红》,结束曲或闭幕式演奏《国际歌》,前者刚刚唱完“他是人民大救星,他为人民谋幸福”,后者就接唱“从来就没有救世主,也不靠神仙皇帝”。这种极其荒唐的状况,直到“文革”谢幕才告结束。

1971年,以“九一三事件”为标志,“文革”开始由狂热走向没落。在这一年的八九月间,自称“马克思加秦始皇”的毛泽东进行了一次著名的南方巡视,一路上他频繁“吹风”,为打倒林彪作舆论准备。他在一次谈话中指出,“为《国际歌》,列宁在欧仁·鲍狄埃逝世二十五周年时写了一篇文章纪念他。一百年了!国际歌词和列宁的文章,全部是马克思主义的立场和观点。……那里边讲的是,奴隶们起来为真理而斗争,从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝,全靠自己救自己,是谁创造了人类世界,是我们劳动群众。”他还说,对《国际歌》,“不仅要唱,还要讲解,还要按照去做。”毛泽东在作上述谈话时,全国规模的“早请示”“晚汇报”的类宗教仪式尚然余绪未歇,“语录歌”“忠字舞”的狂热依旧遗风荡漾,“万寿无疆”“永远健康”的祝福仍在甚嚣尘上。群众的狂热、社会的畸形,是领袖制造出来的,领袖的谈话与社会的现实,竟然如此抵牾,大相径庭。

九

三年前,我写过一篇题为《假如全世界无产者联合起来》的文章,文章无处发表,后收入我的《工会组织与和谐社会》一书。文章的中心意思是,在上世纪五六十年代直至改革开放之前,中国作为一个发展中国家,始终以“亚非拉人民大团结”相号召,以第三世界的领头羊自居,同时,也确实赢得了亚非拉人民的信赖与支持。改革开放以后,随着中国国力的上升,为实施“走出去”战略,许多中国企业跨出国门,投资非洲、拉美和世界各地。在这种情况下,中国的角色发生了重大变化。“文革”中,中国政府谴责西方把发展中国家当作商品倾销市场、资本投资场所和原料供应产地。风水轮流转,不过20年的时间,国人在世界上竟也扮演了同样的角色。中国政府在亚非拉人民面前不再是过去的穷哥们,已经成了财大气粗的投资商。

在投资国,中国的投资商与外籍雇员构成了典型的雇佣关系。在国内,投资商与国内雇员,也同样构成了典型的劳资关系。国外的,前些年发生在秘鲁铁矿和赞比亚铜矿针对中国投资者的劳资纠纷;国内的,前两年发生的吉林通钢和河南林钢事件,以及近期日资、台资企业中的劳资纠纷,就是明显的例证。在经济快速崛起的过程中,中国企业在境内外的投资经营活动,使得中国本身似乎发生了角色变异,变成了劳资关系中的资方身份。

由于剩余价值规律的作用,作为投资者必然追求利润的最大化,于是,在其投资和经营过程中,员工工资低下,劳动条件恶劣,环境保护缺失,以及履行企业社会责任不力等情况,程度不同地发生了,而这并非全是西方媒体的挑拨与丑化。在我国这样一个把工人阶级作为领导阶级的国家里,其境外企业陷入了“工会陷阱”,境内企业陷入了劳资纠纷,从而构成了国际工运史上罕见的劳资博弈现象。在这种情况下,一些中国的投资者似乎不自觉地或身不由己地处于自己企业里的中外雇员的对立面。有时我在想,假如有一天,当这些中外雇员,高喊着“全世界无产者联合起来”的口号,高唱着无产阶级的战歌——《国际歌》,把中国的投资者当作资本家,要求与之进行工资待遇、劳动条件等方面的谈判与斗争时,那该是多么大的角色倒置或历史讽刺呀!几天前发生的美国的最大工会组织督促奥巴马总统调查中国工人待遇的报道,就是最新的案例。(2010年6月17日凤凰网)

十

据报道,在南方某地,为了保障建设“和谐社会”的大局,当地出台了一条“新规定”,那就是凡有打工者参加的集会和活动,一律不准播放和演奏《国际歌》。我们党作为工人阶级的先锋队,曾几何时,是带领劳苦大众,高唱《国际歌》,进行无产阶级革命,从而取得革命胜利的。这使我想起了毛泽东与黄炎培1945年在延安的“窑洞对”。黄炎培在对话中谈到了“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的“历史周期律”,并指出:“一人、一家、一团体、一地方乃至一国,不少单位都没能跳出这周期律的支配力。”何以如此呢?黄先生作了一些解释,“大凡初时聚精会神,没有一事不用心,没有一人不卖力,也许那时艰难困苦,只有从万死中觅取一生。继而环境渐渐好转了,精神也渐渐放下了。有的因为历时长久,自然地惰性发作,由少数演为多数,到风气养成,虽有大力,无法扭转,并且无法补救。”工人阶级的政权建立60年来,作为一个工人阶级的政党,一个以工人运动起家的政党,何以竟然对体现了自己政党和阶级灵魂与精神的《国际歌》害怕起来,何以对作为自己阶级基础的工人群众害怕起来?“社会存在决定社会意识”。除了执政党内部分成员发生了角色变异和立场变异之外,这一现象无法得到合理解释。

在中国的沿海地区,外商投资企业和私营企业中的大批劳动者,他们的劳动报酬、劳动条件、生存状况,在相当程度上是不容乐观的。不少职工工作、生活在如同资本原始积累阶段的“血汗工厂”之中。最近发生在沿海地区的职工接连坠楼和职工罢工事件已经说明,作为社会底层的劳动者,他们不仅没有作为国家领导阶级的尊严,甚至没有分享到改革发展的成果,一些人甚至生活与生命都难以保障。在这种情况下,作为执政党,如果不能保障职工的生命、健康和尊严,如果不能正确处理资本、劳动、政府之间的社会经济关系,如果不能适当调整社会财富的分配格局与利益关系,势必会影响社会的稳定乃至社会的性质。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号