胡适力倡容忍 鲁迅坚拒宽恕

安立志

自由是每个人与生俱来的权利。严复对“自由”的诠释是,“初义但云不为外物拘牵而已,无胜义亦无劣义也。”(《群己权界论》,商务印书馆,1981年,页Ⅶ)在中国文化里,“自由”就是“由自”。但自由并非一个人的“自由”,而是所有人的“自由”。严复下面的论述很重要,“但自入群而后,我自由者人亦自由,使无限制约束,便入强权世界,而相冲突。故曰人得自由,而必以他人之自由为界。”(同上,“自由”原文为“自繇”)意思是说,在人群组成的社会中,A要由自,B要由自,C也要由自,人们相互之间难免妨碍和冲突。因此,个人的自由不能妨碍他人的自由,人与人之间要有一个界限,这个界限就是法律。从这个意义上说,鲁迅作为原则提出来的“任个人而排众数”(《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社,2005年,页47),肯定是有问题的。每个人的权利都是平等的,凭什么你“个人”就可以“任”,而“众数”就应该“排”?让“个人”排除“众数”,让“个人”凌驾“多数”,这显然不是自由主义。

在法律的框架之下,“每个人”与“所有人”的自由,如何相处是一个问题。每个人都有不同的个性与爱好,每个人都有不同的“三观”。这些都是个人的自由,任何个人无权也无法对别人的个性、爱好甚至“三观”,作出对与错、是与非、好与坏的判断与干涉,更不能强行要求别人遵循自己关于对错、是非和好坏的标准。自由主义的题中应有之义就是尊重或不干涉他人的对错、是非和好坏,它的宗旨在于保障每个人自主选择的权利。这就是自由主义的宽容,胡适则称之为容忍。在政治哲学史上,宽容体现的是自由主义,强制体现的则是专制主义,并不是没有道理的。以错、非、坏的理由强制他人,当然是专制主义,以对、是、好的理由强制他人,同样是专制主义。关键在于,这里的对错、是非、好坏,都是某个人单方面或自以为的认识。强制他人,侵犯自由的人,何时承认过他们的目的是错的、非的和坏的。正如伯林所指出:“在这个世界上,没有一个暴君不以这种理想自我的名义,为最邪恶的高压辩护;……”(《自由论》,江苏出版集团,2003年,页373)正因如此,中国古代哲学中的“己所不欲,勿施于人”当然是对的,而由此延伸的“己之所欲,勿施于人”同样是正确的。

英国著名的自由主义大师约翰·穆勒指出:“禁止一种意见的表达,其独有的罪恶之处在于,它是对包括当代人与后代人在内的全人类的剥夺,并且这种剥夺对那些不同意这种意见的人,比对持有这种意见的人甚至更大。如果被禁止的意见是正确的,那么人们便被剥夺了以正确矫正错误的机会;如果它是错误的,那么人们便损失了几乎同样大的益处,因为经过真理与谬误的碰撞,会让人们对真理有更清晰的体会和更生动的印象。”(《论自由》,孟凡礼译,广西师范大学出版社,2011年,页18)这段论述是自由主义的经典表达。

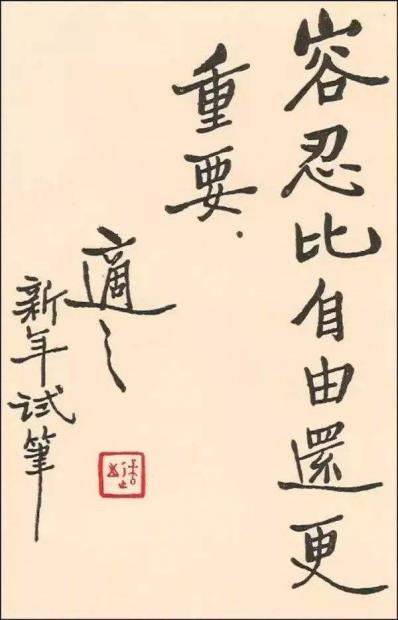

胡适当然是自由主义者,这个系统接受过英美自由主义训练和熏陶的知识分子,他在一次演讲中专门阐述了这样一个论点——“容忍比自由更重要。”“因为容忍就是自由的根源,没有容忍,就没有自由可说了。至少在现代,自由的保障全靠一种互相容忍的精神,无论是东风压了西风,是西风压了东风,都是不容忍,都是摧残自由。多数人若不能容忍少数人的思想信仰,少数人当然不会有思想信仰的自由,反过来说,少数人也得容忍多数人的思想信仰,因为少数人要时常怀着‘有朝一日权在手,杀尽异教方罢休’的心理,多数人也就不能不行‘斩草除根’的算计了。”(《胡适全集》第22卷,安徽教育出版社,2003年,页738)

自由主义这种政治哲学,在胡适看来,并非西方的舶来品,他认为,孟子甚至是全世界自由主义最早的倡导者。鲁迅的“投枪”“匕首”初露锋芒时遭遇了章士钊,此人不仅是鲁迅的行政上司,也是清末民初的思想家。他在当时就曾指出:“为政有本,本何在?曰在有容。何谓有容?曰不好同恶异。……专制者何?强人之同于己也。人莫不欲人之同于己,即莫不乐专制。”(《章士钊全集》第3卷,文汇出版社,2000年,页1、7)鲁迅一生,四面出击,四面树敌,无论口诛,还是笔伐,他的对立面不过是在某些思想文化问题上与其持有不同意见的“论敌”而已(甚至许多还是左翼文化营垒的战友与同志),而不是战场上你死我活、不共戴天的挥舞刀枪的敌人。假如鲁迅与他们切磋意见,讨论问题,所争者不过思想观点的同与异、对与错而已,都是有益的,可以理解的。但许多时候、许多文章却是意气相争,恶语相加。梁实秋与鲁迅争论的话题不过是“硬译”与“人性”,梁实秋竟被贬为“落水狗”而“痛打”之。这样的论争,不仅脱离了学术论争的轨道,浪费了才华与生命,甚至开辟了20世纪50至70年代思想文化领域你死我活、残酷斗争的恶例。鲁迅自身论敌多多,论争不断,不屈不挠,乐此不疲,是因为他坚信自己是对的,别人是错的,别人的对与错只能由自己来裁判。而且认为与己相同的是朋友,与己相异的是敌人。对敌人则攻伐之、嘲讽之,攻伐邪恶、嘲讽丑陋,无疑心灵上一大快事。伯林指出:“没有什么东西比这种信念更有害:某些个体或群体(或者部落、国家、民族、教会)认为,只有他、她或他们惟一拥有真理,……而与他们不同的人,不仅是错误的,而且是邪恶与疯狂的,因此需要抑制与镇压。”(《自由论》,页393)

章士钊指出,“若以同为是,以异为非,即是好同恶异。”(《章士钊全集》第3卷,页148)这种“好同恶异”,不仅为自由主义所不取,即便在古代中国也不认为是一种健康的政治理念,三国时的张紘就曾把“好同而恶异”视为治国理政的弊端之一。时至今日,我们不是仍可看到一些政治组织,把“统一”和“一致”当作权力彰显和治理成效的标志么?胡适专门就“好同恶异”作过阐述,“人类的习惯总是喜同而恶异的,总不喜欢和自己不同的信仰、思想、行为。这就是不容忍的根源。不容忍只是不能容忍和我自已不同的新思想和新信仰。……一个政治团体总相信自己的政治主张是对的、是不会错的,所以它总相信那些和自己不同的政治见解必定是错的、必定是敌人。”(《容忍与自由:胡适读本》,法律出版社,2011年,页133)胡适这一思想,在穆勒那里可以找到清晰的理论根据,穆勒的话几乎是警世通言,“意见统一于真理可为人类造福,恰如意见统一于谬误时可为人类招祸一样。”(《论自由》,页48)而后者却是司空见惯的,“我们可以发现历史上有很多这类令人难忘的事情,当其时法律的威力竟被用来铲除最贤哲的好人和最高尚的学说;……”(同上书,页26)

陈独秀与胡适是我国五四新文化运动的领袖人物,为我国现代化的启蒙和推进发挥过先锋与前驱的作用。胡适就提倡白话文这一话题给陈独秀写信说,“吾已张革命之旗,虽不容退缩,然亦决不敢以吾辈所主张为必是而不容他人之匡正也。”陈独秀则答以,“改良中国文学当以白话为正宗之说,其是非甚明,必不容反对者有讨论之余地;必以吾辈所主张者为绝对之是,而不容他人之匡正也。”(《容忍与自由:胡适读本》,页135)胡适就此感慨道:“我们若想别人容忍谅解我们的见解,我们必须先养成能够容忍谅解别人的见解的度量。至少我们应该戒约自己决不可‘以吾辈所主张者为绝对之是’。”(同上书,页136)在批判旧文化、提倡新文化的五四运动中,胡适与陈独秀是志同道合、并肩战斗的同志与朋友。在后来的岁月中,他们分道扬镳了,特别是陈独秀在成为政党领袖之后。胡适在日记中提到另一件事,就与后来的陈独秀有关,不仅事件更具代表性,阐述的道理也更深入。

(陈独秀)

此事发生在1925年。温文尔雅的胡适,对昔日的老朋友,带着批评的口吻,“几十个暴动分子围烧一个报馆,这并不奇怪。但你是个政党的负责领袖,对于此事不以为非,而以为‘该’。”胡适的观点是值得思考的:“‘异乎我者未必即非,而同乎我者未必即是;今日众人之所是未必即是,而众人之所非未必真非。’争自由的唯一理由,换句话说,就是期望大家能容忍异己的意见与信仰。凡不承认异己者的自由的人,就不配争自由,就不配谈自由。”(《胡适全集》第23卷,页415)

胡适谈到的“异乎我者未必即非,同乎我者未必即是”,在我们这里其实行不通。多少年来,我们奉行的是另一种逻辑,即“异乎我者必非,同乎我者必是”。同乎我者,比如斗争、专政、革命,都是绝对的是;异乎我者,比如自由、民主、人权,都是“相对”的是(或者隐藏着的绝对的非)。“相对”的含义不是可以并存,可以相辅,可以互补,而是可以无视,可以否定,可以限制。绝对的含义则是必须肯定,必须歌颂,必须执行。于是,因后者泛滥而产生了过多的自信,比如那些不讲任何逻辑与道理的“就是好,就是好”,成了毋须论证,禁止质疑的“绝对真理”。“文化革命就是好”,最后的结果是经济崩溃,冤狱遍地,历史决议;“社会主义就是好”,结果是苏联解体,东欧易帜,中国特色。什么都坚定不移,什么都毋庸置疑。如此以来,不是“异乎我者未必即非,同乎我者未必即是”,而是“自以为是”、“唯我独是”。

自由主义的宽容和容忍,针对的主要是思想与学术,而中文的宽恕针对的主要是人。在这里不能不提当今世界一个宽容或宽恕的标本。南非从种族隔离到民族平等,从独裁制到民主制的和平过渡,是一个震惊世界的重大事件。南非真相与和解委员会的主席、诺贝尔和平奖获得者图图大主教认为,“真正的宽恕要了结过去,了结全部的过去,使未来成为可能。我们不能以无法再代表自己说话的人们的名义,怨怨相报。我们必须承认,我们现在所做的是为古人、为现在,也为将来。不论怎样,这才是群体成其为群体、人民成其为人民的东西。”(《没有宽恕就没有未来》,上海出版社,2002年,页210)南非有南非的国情,中国有中国的国情,除了国情与文化的区别,还有个人经历与秉赋的差异。

鲁迅这样写道:“我总觉得复仇是不足为奇的,虽然也并不想诬无抵抗主义者为无人格。但有时也想:报复,谁来裁判,怎能公平呢?便又立刻自答:自己裁判,自己执行;既没有上帝来主持,人便不妨以目偿头,也不妨以头偿目。有时也觉得宽恕是美德,但立刻也疑心这话是怯汉所发明,因为他没有报复的勇气;或者倒是卑怯的坏人所创造,因为他贻害于人而怕人来报复,便骗以宽恕的美名。”(《鲁迅全集》第1卷,页236)鲁迅是决不讲宽恕与容忍的,他认为那不过是骗人的“美名”,这样的美名只是“卑怯的坏人所创造”。复仇与报复是鲁迅作品的重大主题。鲁迅早年就曾连续撰写两篇《复仇》同题文章(《野草》),甚至鲁迅去世前还专门论述报复问题(《女吊》),并明确拒绝“犯而勿校”、“勿念旧恶”的传统道德(《鲁迅全集》第6卷,页642)。鲁迅关于复仇与报复的文章,当然与南非没关系,也不同于民间的锱铢必较,睚眦必报。然而,整天思考复仇与报复,与经常致力亲和与敦睦的相比较,哪个会让人心脏紧缩,神经战栗?无论报复,还是复仇,都涉及人与人之间的关系。如何判定某一复仇或报复行为的正当性或正义性,鲁迅的答案令人恐惧——“自己裁判,自己执行”,“不妨以目偿头,也不妨以头偿目”。鲁迅不止一次表达上述观点。1925年5月3日,鲁迅给许广平的信中说:“我以为只要目的是正的——即可用无论什么手段”。要命的是,鲁迅为此所作的注释——“这所谓正不正,又只专凭自己判断。”(《鲁迅全集》第11卷,页487)任一社会成员,都不应成为他人的道德裁判与人性法官。如果任何人对任何对象都可以“自己裁判,自己执行”,这个社会岂不成了弱肉强食的非洲草原。英国学者伯林阐述道:“相信只有自己正确,这是一种可怕而危险的自大;拥有看到那惟一真理的灵眼,而如果别人不同意,错的只能是他们。”(《自由论》,页393)这段论述其实与鲁迅早年确信的“任个人而排众数”在思想实质上是相通的。

鲁迅早年信奉尼采的“超人主义”与施蒂纳的“无政府主义”,晚年崇尚苏俄的阶级专政模式,他当然不是自由主义者(见拙作《鲁迅并非自由主义者》)。1928年3月,鲁迅在翻译日本作家鹤见祐辅的随笔集的“题记”中写道:“作者的专门是法学,这书的归趣是政治,所提倡的是自由主义。我对于这些都不了然。”鲁迅说的“不了然”是虚,“没兴趣”才是实。鲁迅专门指出,鹤见那篇《说自由主义》,“并非我所注意的文字。”(《鲁迅全集》第10卷,页299、300)没兴趣,自然也不留意。

那个日本人在书中到底说了些什么,竟让鲁迅如此提不起兴致。鹤见首先谈到回国的感受,在日本,“在思想不同的人们之间,所大家欠缺的,是宽容和公平。都是要将和自己不同的思想和团体的人们,打得脑壳粉碎的性急的不宽容的精神。住在美国,笑了美国人的不宽容的我,一归祖国,也为一样的偏狭和不宽容所惊骇了。”(《思想 山水 人物》,鹤见佑辅著,北京十月文艺出版社,2005年,页166-167)这些话不过是鹤见看到的本国现状,下面一段则是他的自由观了,“自由主义的思想,一定和宽容的思想是表里相关的。不宽容的自由主义,是不能有的。凡有不宽容者,一切都是专制主义的思想。因此,无论为国家的专制,为宗教的专制,为学问的专制,即悉与自由主义的思想背驰。”(同上书,页171)日本的鹤见,中国的章士钊,英国的伯林,三个人来自三个家,竟然不约而同地把缺乏宽容精神称为专制主义。这对鲁迅来说,能够耐住性子,“不了然”、“不注意”已经非常难得了。

应当敬佩鲁迅在翻译鹤见这本随笔时所持的立场,他指出,“世上还没有尽如人意的文章,所以我只要自己觉得其中有些有用,或有些有益,……便会开手来移译,但一经移译,则全篇中虽间有大背我意之处,也不加删节了。”(《鲁迅全集》第10卷,页300)鹤见书中的自由主义宗旨和宽容精神,鲁迅虽然感到“大背我意”,但因为是翻译作品,也就“不加删节了”。这个立场如果不是个案,还是十分可取的。

1936年9月5日,鲁迅去世前写了一篇题为《死》的不祥之文,此时的他已在考虑后事,其中有这样一条:“损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人,万勿和他接近。”他又解释说,“欧洲人临死时,往往有一种仪式,是请别人宽恕,自己也宽恕了别人。我的怨敌可谓多矣,倘有新式的人问起我来,怎么回答呢?我想了一想,决定的是:让他们怨恨去,我也一个都不宽恕。”(《鲁迅全集》第6卷,页635)本文发表一个月后,作者溘然长逝,鲁迅真可谓“把不宽恕进行到底”了。

本文标题把胡适与鲁迅联在一起,并不是没来由的。胡适与鲁迅作为现代中国有影响的“体制外”知识分子,曾经有过频繁的互动。1929年12月,胡适为代表的新月派揭开了中国现代史上第一次人权运动的序幕。他以人权与约法为切入点,在报刊上对以蒋介石为首的国民党政权进行了公开的、激烈的批评。奇怪的是,鲁迅不仅没有施以援手,反而躲在笔名后面,对胡适冷嘲热讽,暗放冷箭。即令如此,胡适对鲁迅的攻击始终未予理睬。

1936年11月18日,鲁迅去世刚刚一月,苏雪林致信蔡元培与胡适,对鲁迅极尽攻击诬蔑之能事。收到苏信之后,胡适写道,“我很同情于你的愤慨,但我以为不必攻击其私人行为。鲁迅狺狺攻击我们,其实何损于我们一丝一毫?他已死了,我们尽可以撇开一切小节不谈,专讨论他的思想究竟有些什么,究竟经过几度变迁,究竟他信仰的是什么,否定的是些什么,有些什么是有价值的,有些什么是无价值的。如此批评,一定可以发生效果。余如你上蔡公书中所举‘腰缠久已累累’,‘病则谒日医,疗养则欲赴镰仓’……皆不值得我辈提及。至于书中所云‘诚玷辱士林之衣冠败类,廿五史儒林传所无之奸恶小人’一类字句,未免太动火气(下半句尤不成话),此是旧文字的恶腔调,我们应该深戒。凡论一人,总须持平。爱而知其恶,恶而知其美,方是持平。鲁迅自有他的长处。如他的早年文学作品,如他的小说史研究,皆是上等工作。通伯先生(陈西滢)当日误信一个小人张凤举之言,说鲁迅之小说史是抄袭盐谷温的,就使鲁迅终生不忘此仇恨。现今盐谷温的文学史已由孙俍工译出了,……说鲁迅抄盐谷温,真是万分的冤枉。盐谷一案,我们应该为鲁迅洗刷明白。”(《胡适全集》第24卷,页309)许多人认为,胡适对苏雪林的复信,体现了他本人一再强调的容忍精神,在鲁迅问题上,坚持了客观与公道。

然而,有人并不这样认为,他们从胡适给苏雪林的回信中挑出了“狺狺”二字,只此二字(“狺狺”二字,当然不是好话),即已证明胡适对鲁迅毫无容忍之心,鲁迅死了,还对死者口出恶言。这可以说是立场先行的明显例证。他们根本无视历史的全部事实与场景。1929年,胡适对蒋介石和国民党当局发动人权批评之后,遭到了当局的迫害与打击,胡适辞职出洋,罗隆基锒铛入狱,他们的书刊则被查封销毁。胡适等人在受到当局迫害的同时,又遭到鲁迅从背后发动的刻薄的攻击。时间长达三年,发表文章多篇,鲁迅对胡适等人的冷嘲热讽,恶意攻击是成规模的,且指称他们是国民党当局“维持治安”的“刽子手”“皂隶”“奴才”“帮忙文人”,“毒如蛇”“卖廉耻”等等。胡适遭到国民党当局迫害,鲁迅却把他们喻为被贾府塞了满嘴马粪的“焦大”,幸灾乐祸,落井下石的痕迹十分显然。尽管如此,胡适等人始终对鲁迅并未还以牙眼。在苏雪林恶毒攻击鲁迅的信件中,就是在这种特殊的语境中,胡适在回信里写下了“狺狺”二字。由此,在一些人嘴里,胡适就变成了一个怀恨在心,挟嫌报复,毫无容忍之心的小人。

鲁迅去世不久,同年11月初,成立了鲁迅全集编辑委员会。许广平与同人磋商,希望商务印书馆出版,毕竟商务历史悠久,资金雄厚,印刷精良,发行通畅。同仁们意识到,要打通商务印书馆的渠道,使之承允鲁迅全集的出版,需要借助胡适的社会声望。大家没有想到,胡适竟然很痛快地“愿意帮忙”。胡适专门问及鲁迅作品“有无版权曾经出售事”,可见其态度是认真的。他及时与商务印书馆的王云五先生协商,并最终促成了出版合同。1937年5月3日,许寿裳致信许广平,建议鲁迅先生纪念委员会增补胡适为委员,胡适同样痛快,也是当即答应。胡适与鲁迅早年为新文学事业,或阐发,或创作,目标相向,志同道合,后来二人分道扬镳,竟成陌路。虽然屡遭鲁迅嘲讽,但他从未还击。鲁迅去世之后,胡适既不借机洗刷,更未落井下石,并不辩白,依然如故。让帮忙出书,则倾心帮忙;让当委员,绝不推辞,只要鲁迅家人有所致意,胡适有求必应。后来因为抗战爆发,商务内迁,版权纠纷等因,《鲁迅全集》的出版才耽搁下来。(2007年2月8日文汇报)然而,胡适在鲁迅问题上的大节更多的是肯定与赞美。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号