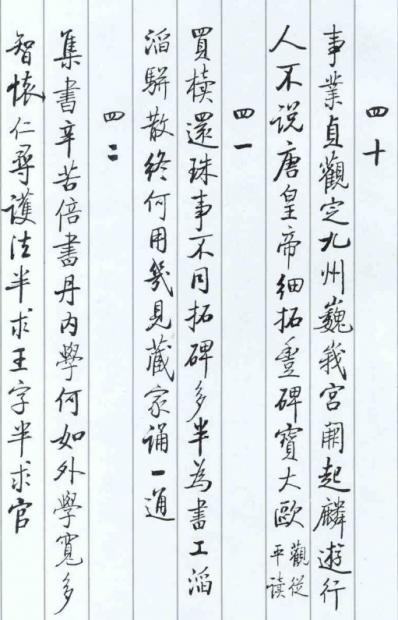

上个世纪末,应上海古籍出版社之邀,我写过一本历史随笔《贞观政要与领导艺术》。因此,对唐代贞观年间的历史多少了解一点。闲暇之时,翻看启功先生的《论诗绝句》,第四十首也谈到了这段历史。现将原诗抄录于次:“事业贞观定九州,巍峨宫阙起麟游。行人不说唐皇帝,细拓丰碑宝大欧。”该诗说的是唐初的九成宫醴泉铭碑。

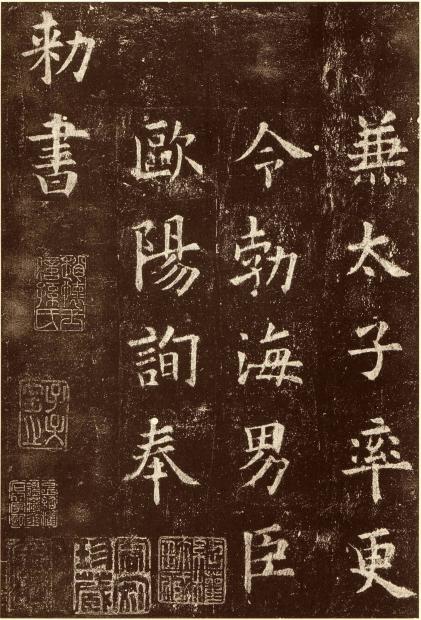

九成宫醴泉铭,既是一帧碑帖,也是一段史实。就碑帖论,《九成宫醴泉铭》在历史上位列“三绝”,碑文的主体是一代明君唐太宗李世民,碑文的作者则是大唐贞观名臣魏征,碑文的书者乃是初唐四大家的欧阳询。随着历史风烟的飘散,人们只记的碑上的字是什么样的,却忽略了碑上的字写了什么。就史鉴论,《九成宫醴泉铭》不仅颂扬了唐太宗李世民的文治武功,也介绍了九成宫和醴泉的来历。李唐政权崛起于隋末战乱。隋朝的败亡,主要因其大兴土木,劳民伤财,穷兵黩武,荒淫残暴,以致民变蜂起。政权草创之初,李世民对于亡隋的教训念兹在兹,刻刻不忘。

这篇铭文,将隋唐两位帝王进行了鲜明对比。铭文开头,对李世民行程的时间、地点进行了详细交待:“维贞观六年(公元632年)孟夏之月,皇帝避暑乎九成之宫,此则随(隋)之仁寿宫也。”九成宫位于今宝鸡市麟游县。仁寿宫曾极尽奢华之能事:“仰视则迢递百寻,下临则峥嵘千仞,珠璧交映,金碧相晖,照灼云霞,蔽亏日月。”然而,魏征笔下流露的并不是对奢华的羡慕,而是苍凉的感叹:“观其移山回涧,穷泰极奢,以人纵欲,良足深尤。”甚至将其与汉武帝穷奢极侈的甘泉宫类比,“汉之甘泉不能尚也。”

铭文如何体现李世民对于亡隋弊端的警惕呢?李世民栉风沐雨,劬劳为国,心系百姓,积劳成疾,“同尧肌之如腊,甚禹足之胼胝。”且“针石屡加,腠理犹滞”。考虑到李世民的身体情况,从保障领袖的健康出发,群臣们提出了“请建离宫”的建议。李世民竟因“爱一夫之力,惜十家之产,深闭固据,未肯俯从”。不过,他倒是采取了一项折衷办法,他认为,“随(隋)氏旧宫,营于曩代,弃之则可惜,毁之则重劳”,于是要求“斫雕为朴,损之又损,去其泰甚,葺其颓坏”,也就是只对前朝遗物加以整理与维修,既可废物利用,亦免暴殄天物。仁寿宫毕竟是隋室旧苑,虽已破败仍极奢华,整修过的仁寿宫,“杂丹墀以沙砾,间粉壁以涂泥,玉砌接于土阶,茅茨续于琼室”,有点不伦不类,倒是可以作为一个传统教育基地,“仰观壮丽,可作鉴于既往;俯察卑俭,足垂训于后昆。”

过去的立碑,大抵是极其隆重、庄严的事情,无论颂赞、铭缄、诔吊,甚或记事,其主题均在于碑主本身的事迹,目的在于传之后世,留名青史,不然,就犯不着劈山凿石、书丹刻碑、费尽周折了。九成宫碑今仍在西安。魏巨鹿(魏征)之文、欧渤海(欧阳询)之字、唐太宗(李世民)之事,正是构成此碑的三大要素。然而,三者的命运如何呢?今天的书法家或准书法家们,在津津乐道欧氏八法“如高峰之坠石,似长空之初月,若千里之阵云,如万岁之枯藤,劲松倒折,落挂石崖,如万钧之弩发,利剑截断犀象之角牙,一波常三过笔”(《古代书论选译》,山东文艺出版社,1999年,页48)之余,往往对李世民勤俭建国的表率作用,魏征劝喻执政者廉洁从政的苦心,置若罔闻或一掠而过。正因如此,启功先生感叹道:“今之宝此碑者,一波一磔,辨入毫芒;或损或完,价殊天地者,但以其书耳。”“每见观碑之士,口讲指画者,未尝有一语及于史事,……。”写到此处,不禁为魏征丞相抱不平,太宗皇帝在上,苍天可鉴,同出一碑,欧书何重,魏文何轻?!

正是鉴于许多书法家往往重视碑帖书法,而对其中的文辞史迹视而不见,启功先生深感“意犹未尽”,遂又题一绝:“买椟还珠事不同,拓碑多半为书工。滔滔骈散终何用,几见藏家诵一通。”(《论书绝句》四一)并注云:“夫骨董家藏金石,争奇斗胜,辨点画之秾纤,较泐痕之粗细,其意不在文,固人所共喻者。”先生的话可谓敦厚平实,不似我等锋芒毕露。书法被称为一门艺术,不知始于何年。在漫长的中国史上,“甲骨不出殷商,金文沿续稍久,小篆与秦偕亡,隶书限于两汉”(《论书绝句》三八),什么原因呢?文字不过是人们相互交流的一种工具,既然是工具,追求的是简便实用。人们在交流过程中,舍弃不合用的,创造更合用的,正是文字书写的基本规律。当然,即使是工具,也有一个美观好看的问题,如果一位官员的字迹如同屎蝌螂爬行而又喜欢到处题词,自然有碍观瞻。虽然“崇碑巨碣,得名笔而益妍;伟绩丰功,借佳书而获永,”(《论书绝句》四一)然而,从古至今,崇碑巨碣,从无单为写字而制作;伟绩丰功,从无只为书法而彪炳。中国历来强调的是“文以载道”,“书以载文”,而不大可能反其道而行之,搞出什么“道以载文”或“文以载书”。其实,这个道理,古人已经讲的很明确。刘勰先生说:“故情者,文(文采)之经;辞(辞藻)者,理之纬。经正而后纬成,理定而后辞畅:此立文之本源也。”“况乎文章,述志为本,言与志反,文(文采)岂足征?”(《文心雕龙》·情采)文章尚且如此,用来记述文章的文字又当如何?正是在这个意义上,启功先生指出:“夫撰文所以记事,濡丹所以书文,而往往文托书传,珠轻椟重。”(《论书绝句》四一)可叹的是,书法界这种买椟还珠,舍本逐末的风尚,已经相演成习,且其风日炽。

应当说,正因启功先生在文史及书法两方面的深湛造诣,才在碑帖领域多有建树。他通过对神、玄二碑史实的研究,而对柳公权的“心正笔正”提出商榷;他通过对京、卞书法技法的评鉴,也对苏黄米蔡的“北宋四家”提出置疑;他通过对宋、清两朝公文运作的研究,否定了唐明皇书写《鶺鴒颂》的说法;他通过对宋真宗祖讳的考察,得出了《步虚词》系大中祥符后宋人之书的结论。先生高致,后世可风。那些只知渤海之书,不懂巨鹿之文,只会握管临帖,不知其源何自的书法家们,面对先生遗作,宁不愧乎!

2020年3月26日《今晚报》

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号