我国近代以来,除马恩列斯等少数几人外,“闻洋人之长便怒,闻洋人之短则喜”,几乎成为国人的人文生态。本文谈论的不是个体的洋人,而是外国(确切地说,是指西方列强或欧美各国),除了20世纪50年代的对苏一边倒,“千万别说外国好”,更具普遍的告诫意义。

在我国,做一个具有远见卓识的思想者,不是一件荣耀而舒心的事,尽管人们常说“真理有时掌握在少数人手里”,但在一个专制历史漫长、封闭传统悠久的国情里,不仅上层存在着华夏中心的文化优越感,民意也存在着赞美奴隶境遇(鲁迅语,大意)的文化自慰感。正因如此,“众人皆醉我独醒”的主角,可能正因其“独醒”而遭到诋毁、攻击与迫害,至于“独醒者”本人的孤独与痛苦更是司空见惯了。

自从大英帝国用坚船利炮打开了我国大门,国人开眼看世界、看外国,基本上都是被动的。当然也不乏一些仁人志士,出于救亡图存的崇高目的,主动了解和考察外国样貌、外国事物、外国情势的特例,在“华夏中心论”、“中央王国论”的文化氛围中,这些人一旦客观地将了解与考察到的外国事物介绍给国人,人们最初的反映不是见贤思齐,急起直追,而是不信或诋毁。不相信外国能有什么好东西,尤其不相信在典章制度和道德文化方面能有哪个国家堪与我泱泱中华相提并论;诋毁的对象首先是把外国事物介绍进来的中国人。在他们眼里,这些人不是崇洋媚外,就是数典忘祖。说起来,也是历史的悲剧,这在我国近代史上,其典型代表,莫过于徐继畬与郭嵩焘二人。

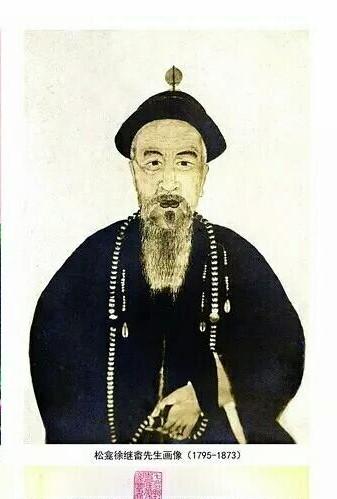

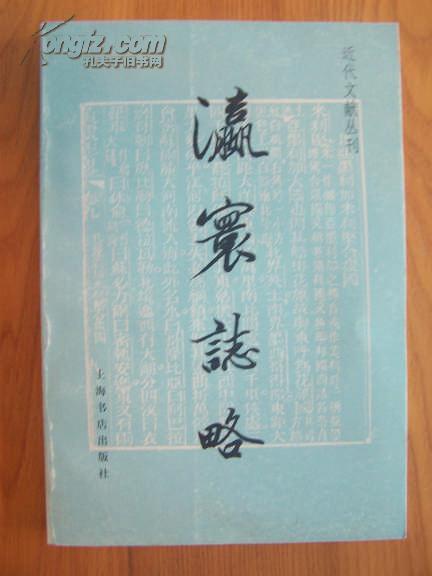

徐继畬(1795-1873),在第一次鸦片战争期间,即战斗在东南海疆反侵略的第一线。道光末年,担任福建巡抚,后代理闽浙总督。《中英南京条约》确定五口通商,在徐继畬辖下就有三口。为了应对西方列强的挑衅,把握通商事务的主动权,徐继畬作为朝廷大员,深入调查研究,认真汇集资料,务实地与洋人打交道,整理刻印了我国第一部真正的世界历史著作——《瀛环志略》。徐继畬此书的最大“罪过”,就是率先突破了华夷大防,率先向国人介绍了外国的政治文化。

《瀛环志略》在介绍欧罗巴(欧洲)及亚墨利加(北美)诸国时,不仅涉及古希腊、古罗马的政制,而且重点介绍了英吉利、佛郎西(法兰西)等工业强国。特别是对于满清帝国当时最直接、最凶恶的敌国——英国民族与政制的介绍,就使一些保守人士难以接受。“英吉利,欧罗巴强大之国也。”(《瀛环志略》,上海书店,2001年,页224)“英吉利之人,身材长大白晳,须发与晴或黑色、或黄赤色,心计精密,做事坚忍,气豪胆壮,为欧罗巴诸国之冠。”(同上书,页239)英吉利“都城有公会所(议会),内分两所,一曰爵房(上院),一曰乡绅房(下院)。爵房者,有爵位贵人及耶稣教师处之;乡绅房者,由庶民推择有才识学术者处之。国有大事,王谕相,相告爵房众公议,参以条例,决其可否,复转告乡绅房,必乡绅大众(议员)允诺而后行,否则寝其事勿论。”(页235)

《瀛环志略》在介绍日耳曼、瑞士等国时,甚至使用了一些让皇朝人士难以接受的评述,比如,“日耳曼为欧罗巴适中之地,似中国之嵩洛,其人聪明阔达,西土以为贵种。……殆西土王气之所钟欤!”(同上书,页156)比如“瑞士,西土之桃花源也。……惜乎,远在荒裔,无由渐以礼乐、车书之雅化耳。”(同上书,页161)仅止这些尚不足以引起保守人士的群起攻击。

该书对外国政制介绍最多、评价最高,因而引起非议最多的,莫过于对于米利坚和华盛顿的评论。徐继畬在《瀛寰志略》中高度评价米利坚创立的近代民主政治制度,盛赞米利坚第一任总统华盛顿的丰功伟绩。其认识高度至今难以超越:

华盛顿,异人也。起事勇于胜广(陈胜、吴广),割据雄于曹刘(曹操、刘备),既已提三尺剑,开疆万里,乃不僭位号,不传子孙,而创为推举之法,几于天下为公。駸駸乎三代之遗意。其治国崇让善俗,不尚武功,亦迥与诸国异。余见其画像,气貌雄毅绝伦,呜呼,可不谓人杰矣哉!(同上书,页277)

米利坚合众国之为国,幅员万里,不设王侯之号,不循世袭之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!泰西古今人物,能不以华盛顿为称首哉!(同上书,页291)

在洋人眼里,华盛顿可谓世界伟人之一,将其与我国的陈胜、吴广,曹操、刘备类比,无论帝党还是后党,都在可以容忍的范畴之内,这些人至多不过是逆臣、叛党而已。让他们气急败坏的,主要是徐继畬对于外国政制的介绍,甚至赞赏其体现了三代(夏商周)之遗风。

《瀛环志略》一经出版,便在社会上引起轩然大波。甚至在福州出初刻本时,“甫一付梓,即腾谤议”(《清徐松龛先生继畬年谱》,方闻编,台湾商务印书馆,1982年,页111)。清廷的守旧官员激烈攻击徐继畬,痛骂他身为朝廷命官,竟敢影射抨击天朝制度,公开赞美外国元首,与西洋传教士沆瀣一气,“称颂夷人,献媚夷酋”!“松龛先生(徐继畬)当时受人攻讦,最为耸动听闻之点,即系有人摭截《瀛环志略》书中第五卷,论日耳曼原文有‘日耳曼为欧罗巴适中之地……其人聪明阔达……‘米利坚,合众国以为国,不设王侯之号,不循世及之规,公器付之公论’一节,故意不当叙述文,而混为议论文,含有赞成之意,上劾并为哄传,实欲中以奇祸。”(《山西献征·京卿徐松龛先生事略》)

清廷朝野的守旧派人士,在对徐继畬及《瀛环志略》口诛笔伐的同时,福州士绅在林则徐的策动下,又以徐继畬处理神光寺事件(即两名英国人入住福州城区神光寺)不当为借口,对徐继畬交章弹劾,群起而攻之。此时适值道光帝去世、咸丰帝登基,《瀛环志略》本系道光帝向徐继畬的交办事项却未能及时呈奏,新皇帝又偏听偏信,错误处理。徐继畬这位在禁鸦片、反侵略、办洋务、通外交等多方面具有卓越才干的官员,竟被朝廷撤换罢免。回京候旨刚刚被任命为“副弼马温”,又遭到新一轮的攻击,最终削职为民,贬黜乡里,长达13年。直到咸丰帝死后,同治皇帝上台,朝廷才又想起这个处理外交事务的长才,然而,此时的徐继畬,已是风烛残年,垂垂老矣!

保守派官僚、浙江文人李慈铭在徐继畲被撤福建巡抚一职后,幸灾乐祸地说:“阅徐松龛太仆继畬《瀛环志略》……轻信夷书,动辄铺张扬厉。泰西诸夷酋,皆加以雄武贤明之目。……于华盛顿赞其以三尺剑取国而不私所有,直为寰宇第一流人。于英吉利尤称其雄富强大,谓其版宇直接前后藏。似一意为泰西声势者,轻重失伦,尤伤国体。况以封疆重臣著书宣示为域外观,何不检至是耶?……其褫职也以疆事,而或言此书实先入罪案,谓其夸张外夷,宜哉。”(《越缦堂读书记》,中华书局,2006年,页480-481)在李慈铭看来,徐继畬之被撤职,并非因其处理海疆事务(“疆事”)不当,其首先或主要的“罪行”,则是其书中“夸张外夷”等情。另一位保守派文人史策先则认为,该书“立论多有不得体之处。……张外夷之气焰,损中国之威灵。予初见此书,即拟上章効之。旋知已为同事者所纠,奉旨议处,书版饬令毁销。”(《梦余偶钞》,近代史资料,1980年,页219)在史策先眼里,“张外夷之气焰”,其目的就是在“损中国之威灵”;而“损中国之威灵”之手段,也包括“张外夷之气焰”,目的、手段,一体两面,二者是不可分开的。正因如此,他才为自己未能抢先成为弹劾徐继畬的第一人而感到遗憾!

郭嵩焘(1818-1891),是我国历史上第一位驻外大使,也是我国开眼看世界的另一位代表人物。光绪二年(1876)12月,郭嵩焘奉命担任清廷驻英国使臣,应当说,这一使命既不荣耀也不光彩。光绪元年(1875)初,“马嘉理案”发生(英人入侵我云南案),英国要挟中国,要求派遣大员亲往英国道歉。清政府无奈,只得委派郭嵩焘赴英“通好谢罪”。从当时慈禧太后与郭嵩焘的谈话可知,郭嵩焘年迈多病,并不想接受这一职务。慈禧太后找他谈话:“此时万不可辞。国家艰难,须是一力任之。我原知汝平昔公忠体国,此事实亦无人任得,汝须为国家任此艰苦。”“旁人说汝闲话,你不要管他。……你只一味替国家办事,不要顾别人闲说。横直皇上总知道你的心事。”(《郭嵩焘日记》第三卷,湖南人民出版社,1982年,页49-50)可见,慈禧太后对郭嵩焘是十分倚重的。

然而,郭嵩焘出使行程尚未开始,即遭到千夫所指。大概由于“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的心态吧,又是这个李慈铭:“郭侍郎文章学问,世之凤麟。此次出使,真为可惜。”好象郭嵩焘出国不是当大使,而是当汉奸。有人编一副对联骂他:“出乎其类,拔乎其萃,不容于尧舜之世;未能事人,焉能事鬼,何必去父母之邦。”守旧氛围极浓的湖南士绅更是群情激愤,认为郭嵩焘此行丢尽湘人脸面,要开除他的省籍,甚至扬言要砸郭宅。(《郭嵩焘先生年谱》,台湾中央研究院近代史研究所,1971年,页665)

应当说,郭嵩焘出使以前,对外部世界并没有多少了解。当他看到《瀛环志略》之时,也感到徐继畬述英法诸国之强,以为过,后出使英国,才叹曰:“徐先生未历西土,所言乃确实如是,且早吾辈二十余年,非深识远谋加人一等者乎?”(《清徐松龛先生继畬年谱》,页107)正因如此,他此次使英,专门携带一部《瀛环志略》,他在日记中多次提及是书,可见,此书对于郭嵩焘的参考意义。

他初到英国之时,也同大多数中国官员和文人一样,也认为,英国之强,不过船坚炮利而已;在社会文明方面,根本无法与中国相比。他在日记中写道:“此间富强之基,与其政教精实严密,斐然可观,而文章礼乐不逮中华远甚。”(《郭嵩焘日记》第三卷,页147)郭嵩焘与他人的不同之处即在于,他具有开阔的心胸,清醒的头脑,他的大脑如同加工厂,所有外国事物,举凡地理、历史、文化、习俗等,无论耳闻目睹,还是躬行亲历,他都不持成见,不设羁勒,广收并蓄,兼容并包,分析归纳,整理加工。他根据朝廷要求,从光绪十年(1876)十月十七到当年十二月初八,从上海到伦敦的赴任过程,横贯半个地球,长达51天,他把所见所闻逐日记录,以《使西纪程》的形式报送总理衙门。不料,却引起轩然大波。

湖南学者王闓运看到郭嵩焘日记(即《使西纪程》),第一感觉竟然是:“殆已中洋毒,无可采者。”(《湘绮楼日记》,岳麓书社,1997年,页569)李慈铭的看法更偏激,“阅郭嵩焘侍郎《使西纪程》,……记道里所见,极意夸饰,大率谓其法度严明,仁义兼至,富强未艾,寰海归心……迨此书出,通商衙门为之刊行,凡有血气者,无不切齿。……嵩焘之为此言,诚不知是何肺肝,而为之刻者又何心也!”(《越缦堂日记》第10册,广陵书社,2004年,页7453-7455)他不但批评了日记主人郭嵩焘,甚至对刊刻印刷的总理衙门也颇多非议。晚清两位著名学者之所以对郭嵩焘的《使西纪程》深恶痛绝,最根本之点就是他说了外国的一些好话,仅此而已。

上述言论大体限于守旧文人对于郭嵩焘的诋毁,真正对郭嵩焘构成威胁的,其实是以李鸿藻为首的保守派官员。郭嵩焘在致友人信中说:“近得何金寿参案,其诋毁乃益加烈,朝廷一一见之施行,由李兰生从中主持之。”(《花随人圣庵摭忆》,中华书局,2008年,页247)信中提到的何金寿,只是翰林院的一名普通官员,光绪三年(1877)五月初六,他上奏朝廷:“兵部侍郎郭嵩焘所撰《使西纪程》一书,侈言俄、英诸国富强,礼义信让,文字之美;又谓该国足称二霸,高掌远蹠,鹰扬虎视,……一再称扬,种种取媚,丧心失体,已堪骇异。其中尤谬者,至谓西洋立国二千年,政教修明,与辽、金崛起情形绝异,逼处凭陵,智力兼胜,……诛其立言之隐,我大清无此臣子也。……相应请旨,立将其《使西纪程》一书严行毁禁,庶于世道人心尚堪补救。”(2012年11月《文史博览》)守旧派官员的诋毁不奇怪,奇怪的是朝廷竟然以这些人的是非为是非,朝廷迅即采取行动,下令销毁了《使西纪程》的印版。

士人的诋毁,朝廷的毁版,使得郭嵩焘心灰意冷,他原来设想,“至西洋,每月当成日记一册,呈达总署,可以讨论西洋事宜,竭所知为之。得何金寿一参,一切蠲弃,不复编录,此却可惜耳。”(《郭嵩焘先生年谱》,页666)大约为了避免招致更多的诟诋,他的日记自此不再上报朝廷,也就是说,正是满清王朝在驻英使臣之间筑起了一道高墙,从此不再接受来自英伦的任何信息。此时,“知己知彼,百战不殆”没人再提了,此后只会盲目地陶醉在“中华上国”的梦幻里。幸运的是,郭嵩焘毕竟是一位矢志职责,忧国忧民的士大夫,他后来的记录虽然只具私人性质,毕竟留下了一部《郭嵩焘日记》。

他对外国的“发现”仍在继续。光绪三年(1877)十月二十九日,他写道:

英国讲实学者,肇自比耕(培根)。……始讲求格物致知之说,名之曰新学。……同时言天文有格力里渥(伽利略),亦创为新说,谓日不动而地绕之以动。……英人谓天文窍奥由纽登(牛顿)开之。此英国实学之源也。相距二百三四十年间,欧洲各国日趋于富强,推求其源,皆学问考核之功也。(《郭嵩焘日记》第三卷,页356)

他在这里记述了英国的科学发展。当年十一月十八日,他又记下了对英国政制的印象:

推原其立国本末,所以持久而国势益张者,则在巴力门(parliament)议政院有维持国是之义;设买阿尔(mayor,市长)治民,有顺从民愿之情。二者相持,是以君与民交相维系,迭盛迭衰,而立国千余年终以不敝,人才学问相承以起,而皆有以自效,此其立国之本也。……中国秦汉以来二千余年适得其反。能辨此者鲜矣。”(同上书,页373)

他在这里考察的是英国的民主政制。由此可见,郭嵩焘对“民主”与“科学”的发现、肯定与赞扬,比“五四”新文化运动至少早了40年。

光绪四年(1878)二月初二,他写道:

盖西洋言政教修明之国曰‘色维来意斯得’(civilized,文明的),欧洲诸国皆名之。其余中国及土耳其及波斯曰‘哈甫色维来意斯得’(Half civilized)。哈甫者(Half),译言得半也,意谓一半有教化,一半无之。……三代以前,独中国有教化耳,故有要服、荒服之名,一皆远之于中国而名曰夷狄。自汉以来,中国教化日益微灭,而政教风俗,欧洲各国乃独擅其胜,其视中国,亦犹三代盛时之视夷狄也。中国士大夫知此义者尚无其人,伤哉!”(同上书,页439)

对比一下他初到英国产生的“西洋物质文明进步,华夏精神文明第一”的最初印象,至此已经发生了根本变化。所幸这一段并未写入《使西纪程》。从西方诸国是“文明”国家,大清帝国是“半文明”国家这段话里,他已经跳出“华夏中心论”的窠臼,开始接受人类共同的文明标准。这种看法倘若公之于众,不唯当时的士大夫要暴跳如雷,恐怕今天的人们接受起来也不是没有障碍的。

郭嵩焘此次出使英伦身心俱疲、焦头烂额,另一原因,是朝廷一些守旧大臣在其身边安排了一个卧底或鹰犬——刘锡鸿,此人在两年零五个月的使臣生涯中,竟然与郭嵩焘同进退、共始终。刘锡鸿如同出没在使馆里的一条毒蛇,如影随形,无时不在,挑毛病、揪辫子、设陷阱、寻事端,最严重的是他为郭嵩焘制造了许多子虚乌有的罪证,捏造许多上纲上线的恶名,然后告密于权贵,参劾于朝廷。有意思的是,这些“罪证”或“恶名”,大多可以归为郭嵩焘为外国说好话。光绪四年(1878)二月初五,他在参劾奏折中,竟然一口气列举了郭嵩焘十大罪状,甚至在国外披洋服、打洋伞、捧戏单也被论为“忘本”之状。这些罪状,或歪曲事实、或罗织周纳、或挑拨离间、或小题大做、或恶意中伤、或不谙外事,有的根本属于诛心之论,必欲置之死地而后快!此时的慈禧太后早已忘记了行前她对郭嵩焘的嘱托与表态,处理起来竟然是各打五十大板,二人同时调回国内。

郭嵩焘回国时已是年逾花甲的老者。光绪五年(1879)七月,朝廷正式行文批准了他的退休。郭嵩焘回顾一生的进退毁誉,感慨良多,于是他把相关的诋毁参劾资料整理成一册《罪言存略》,他在“小引”中指出:“衰病颓唐,出使海外,群怀世人欲杀之心,两湖人士指斥尤力,亦竟不知所持何义,所据以为罪者何事。至摘取其一二言,深文周内,傅会以申其说,取快流俗。”(《郭嵩焘诗文集》,岳麓书社,1984年,页35)郭嵩焘从免职到去世,投闲置散,长达12年,李鸿章说,郭嵩焘“虽以在野之身,而仍心念国事,不避毁誉,直抒己见。”(《郭嵩焘先生年谱》,页865)是符合实际的。在郭嵩焘赋闲的岁月里,晚清的方面大臣刘坤一,非常了解郭嵩焘处理洋务的眼界与才干,上书朝廷,奏请召用。然而,朝廷方面始终没有下文。

光绪十七年(1891),郭嵩焘走完了73岁的人生历程。鉴于郭嵩焘生前的卓越志行,作为郭嵩焘的老上司,李鸿章奏请朝廷将郭嵩焘一生事迹宣付国史立传,并请赐谥。得到的答复却是:“郭嵩焘出使外洋,所著书籍,颇滋物议。所请著不准行。”(同上书,页1009)郭嵩焘去世后,严复曾撰一联:“平生蒙国士之知,而今鹤翅氋氃激赏深惭羊叔子;惟公负独醒之累、在昔蛾眉谣诼,离忧岂仅屈灵均。”(《严复集》,中华书局,1986年,页1548)在严复看来,郭嵩焘晚年遭际,之所以屡遭“蛾眉谣诼”,其实是“独醒之累”。不过,他将郭嵩焘比之屈原,认定其为爱国者,则是确切的。然而,即使在今天,那些“爱国贼”也未必认可。

郭嵩焘“负独醒之累”是正确的,英雄与时势的关系向来难解难分。在欧风美雨狂扫华夏古国之际,假如郭嵩焘不曾出使西洋,假如郭嵩焘不曾介入洋务,假如郭嵩焘不曾说过外国好话,命运之于郭嵩焘可能是另一种局面。然而,历史从来不是假设的,人在大棋局之中,命无可逭,运无可逃。除非对国家没有任何使命感,对民族没有任何危机感,才会闭目塞听,罔顾现实。请看下面这两例。

晚清学者冯桂芬非常自豪地宣称:“我中华幅员八倍于俄,十倍于米(美)、百倍于法、二百倍于英,地大之如是;五洲之内,日用百需无求于他国而自身足者,独一中华,地之善又如是。”(《校邠庐抗议·下卷·制洋器议》)这当然可以成为闭关锁国的理由。但却无法解释,何以“地”不如中国“之大”、“之善”的那些欧美夷狄,竟然走在了中国的前面。

另一位晚清学者朱克敬指责开眼看世界的人们,“近日学西方者,多糟粕程朱,粃糠孔孟,赞美夷人,以为事事胜于中国,用夷变夏,即可自强,此大误也。”(《柔远新书》卷四)在他看来,只可用夏变夷,不可用夷变夏;只可中为洋用,不可洋为中用;只可说中国好话,不可说外国好话;只可“厉害了,我的国”,而不可“厉害了,他的国”,当然更乐见“倒霉了,他的国”。总之,中国没有榜样,风景这边独好!

近代以来,国人心理上形成了一种积习,那就是外国人说一句中国的好话,当即喜形于色,借以炫耀于世;外国人说一句中国的“坏话”,当即暴跳如雷,指其恶意诋毁。如同一枚硬币的反面,国人一说外国的好话,就是汉奸卖国、崇洋媚外;国人一说外国的坏话,就是正义庄严,政治正确。拒绝听闻“西洋”任何好处,喜欢听闻“西洋”任何坏事,郭嵩焘对于国人中弥漫的这一情绪感同身受,他痛切地揭示说:“常人闻西洋好处则大怒,一闻诟诃则喜,谓夷狄应耳,引此为喻,是将使天下之人,长此终古,一无省悟矣。”(《柔远新书》卷四)

郭嵩焘似乎太天真了,他真诚地告诫人们:“能知洋情,而后知所以控制之法;不知洋情,所向皆荆棘也。”(《郭嵩焘日记》第三卷,页11)然而,社会的落后,民族的忧患,人们似乎并不关心,人们关心的只是眼前的处境、即刻的毁誉,至于国家、民族如何,则“漠然处之,一论及西洋事宜,相与哗然,以谓夸奖外人,得罪公议;……切切焉以评论西人长处为大戒。中国士大夫愦愦如此,虽有圣者,亦且奈之何哉!”(同上书,页634)

这样的传统倒是真正得到了薪火传承,发扬光大。鲁迅先生曾经深入分析过国人那种深入骨髓的“合群的爱国的自大”,他列出了五种症状:

“甲云:‘中国地大物博,开化最早;道德天下第一。’这是完全自负。

乙云:‘外国物质文明虽高,中国精神文明更好。’

丙云:‘外国的东西,中国都已有过;某种科学,即某子所说的云云’,……

丁云:‘外国也有叫化子,——(或云)也有草舍,——娼妓,——臭虫。’这是消极的反抗。

戊云:‘中国便是野蛮的好。’又云:‘你说中国思想昏乱,……你能把我们灭绝么?’……不去拖人下水,反以自己的丑恶骄人;至于口气的强硬却很有《水游传》中牛二的态度。”(《热风·随感录·三十八》)

从郭嵩焘的使英,到鲁迅先生的“热风”,相隔不过40余年;从鲁迅为文到今天,已经整整100年。国人在处理外国与中国的关系上到底进步了多少呢?“千万别说外国好”,只是其中一个维度,考察一下近年来在抵制日本、抵制法国、抵制韩国、抵制美国的外交风潮中,网民的发帖,微信的热传,对比一下鲁迅开列的五种症状,“合群的爱国的自大”,虽然程度不同,病毒染身、病灶已成、病入膏肓者,实在大有人在。

中华民族经过170多年艰苦卓绝的奋斗,近代中国能够跳出泥潭,今日中国能有如此的成就,其所依靠的绝对不是这样的民族心理。那些“先进的中国人,经过千辛万苦,向西方国家学习真理。”(毛泽东语)学习西方,意味着见贤思齐、择善而从,意味着取长补短,酌盈剂虚。从这些成语里也可捡拾一些常识,西方也有“贤”有“善”、有“长”有“盈”,西方也有好东西。对于这些东西,视而不见,置若罔闻,不敢说一句人家的好话,自然谈不到互惠与双赢。我国宪法确定的指导思想的创造者——马克思、恩格斯——出生于西欧的土地、继承了西欧的学术、立足于西欧的实际,不也正是国人学习西方的结果么!至今我们不是仍然不吝于说他们的好话么!郭嵩焘真可谓生不逢时!

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号