英国文明具有高度的包容性。这从马克思的遭遇即可得到证明。英国是世界资本主义的渊薮,马克思的理论敲响了资本主义的丧钟(过去都是这么说的)。游荡在欧洲大陆上的马克思,背井离乡,无家可归,不仅被本国注销国籍,而且屡遭各国驱逐。最终还是落脚英国,埋骨英伦。

(《一九八四》作者奥威尔)

“盎格鲁圈”似乎对人类命运充满了忧患意识。人们都知道,《乌托邦》的作者莫尔就是英国人。第一个对乌托邦方案进行社会化实验的欧文也是英国人。有意思的是,“反乌托邦三部曲”其中的两部,作者也是英国人,即阿道司·赫胥黎(《美丽新世界》作者)与乔治·奥威尔(《一九八四》作者)。应当说明的是,《我们》的作者扎米亚京直到去世,也未能看到他的作品在其本国——苏俄——出版。走投无路之际,他给最高领导人斯大林写信,请求高抬贵手,放他出国,他才摆脱囚笼,客死巴黎。而赫胥黎(1894-1963)与奥威尔(1903-1950)并没有因为反乌托邦文学的创作受到任何冲击。对于他们来说,不过是完成了一部产生了世界影响的作品而已。

(《美丽新世界》作者赫胥黎)

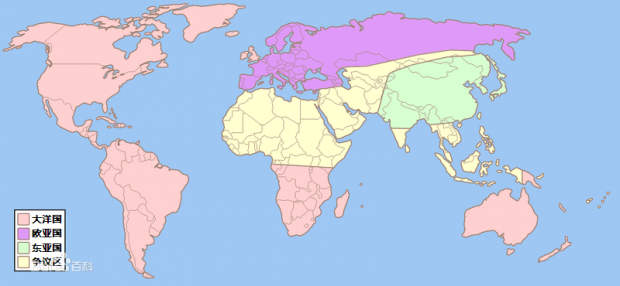

几年前,曾经读过《我们》,并写过一点读后文字。今次只谈一点对两部英国作品的印象。《美丽新世界》(王波译,重庆出版社,2005年版)创作于1931年,翌年出版,描述的是福特纪元632年(公元2532年)的宇宙国,《一九八四》(董乐山译,辽宁教育出版社,1998年版)创作于1948年,出版于1949年,它瞻望的是“二战”结束几十年后的大洋国。

《一九八四》在我国的名气,显然超过《美丽新世界》。出现这一情况,大致因素是:在过去半个世纪里,我国民众亲身经历了“十年浩劫”;许多民众耳闻目睹了苏联、东欧政权的垮台;我国经济在改革开放中取得了重要成就。因为前两个因素,人们对大洋国的故事感同身受或似曾相识。因此,接受这本小说的情节与理念相对比较容易。因为第三个因素,我国民众对宇宙国的场景与情节,从感到陌生到渐次理解,正在逐步缩小认知距离。这也是《一九八四》的名气要大于《美丽新世界》的主要原因。

从阅读印象来说,两部作品都揭示了极权主义对人性的奴役与扭曲,但在表现形式上很不一样。大洋国的经济发展水平不足称道,但是控制社会的手段却相当先进,比如无处无之的电幕、刑讯逼供的电刑、虚假文学的小说写作机等等。读者印象较深的是书中一些名言:“老大哥在看着你”(页3)、“战争即和平、自由即奴役、无知即力量”(页5)、“思想罪不会带来死亡;思想罪本身就是死亡”(页25)、“谁控制过去就控制未来;谁控制现在就控制过去”(页32)、“无产者和牲口都是自由的”(页63)、“所谓自由就是二加二等于四的自由”(页70)、“常识成了异端中的异端”(同上),等等。

宇宙国则是一个物质充裕,财富涌流,科技发达的国度,与大洋国显然不是同一档次。这是一个没有父母、家庭、情感、个性、道德与自由的国度。国民都是按照统治者的需要,在实验室和试管培育出来的以希腊字母排序的“阿尔法(α)”、“贝塔(β)”、“伽玛(γ)”、“德尔塔(δ)”、“埃普西隆(ε)”五种基本的社会群体,在“孵化”阶段,即赋予其完全不同的生理与心理、体力与智力特征,如同孔夫子的“君君、臣臣、父父、子子”,形成一个天然的差序格局,以此贯彻其“社会,本分,安定”的管理准则。只不过孔子的社会格局是伦理教化的结果,宇宙国则是经济发达的高科技产品。

同为英国人,同属反乌托邦作品,同样体现了对人类命运的关切与忧虑,二者之间如何比较呢?美国学者尼尔·波兹曼在为其媒介批评专著《娱乐至死》(章艳译,广西师范大学出版社,2004年)所写的前言中指出:“人们一直密切关注着1984年。这一年如期而至,而乔治·奥威尔关于1984年的预言没有成为现实,……不管奥威尔笔下的噩梦是否降临在别的地方,至少我们是幸免于难了。但是我们忘了,除了奥威尔可怕的预言外,还有另一个同样让人毛骨悚然的版本,……这就是阿道斯·伦纳德·赫胥黎的《美丽新世界》。”

1984年降临了,1984年又过去了,而且已经过去了几十年,波兹曼庆幸奥威尔的预言在美国没有成为现实,他根本“不管奥威尔笔下的噩梦是否降临在别的地方”,不幸的是“别的地方”的人们并没有逃过1984年。且不说只比《一九八四》早了四五年的《动物农场》,对于奥威尔来讲,根本不是社会预言,更像是社会写真。此后的若干年,无论发生在苏联东欧,还是发生在神州赤县,无论发生在主体朝鲜,还是发生在红色高棉,与大洋国的现实生活不足者少,相似者多,恶劣者所在多有,如此这般,既不等1984年的降临,也不等1984年的离去。因此,波兹曼此说,并不能彻底否定奥威尔作为一般意义上社会预言的性质。

有意思的是,波兹曼对奥威尔与赫胥黎二人的社会预言进行了多维度的比较与分析,并且作出了自己的判断。

“奥威尔害怕的是那些强行禁书的人,赫胥黎担心的是失去任何禁书的理由,因为再也没有人愿意读书;

奥威尔害怕的是那些剥夺我们信息的人,赫胥黎担心的是人们在汪洋如海的信息中日益变得被动和自私;

奥威尔害怕的是真理被隐瞒,赫胥黎担心的是真理被淹没在无聊烦琐的世事中;

奥威尔害怕的是我们的文化成为受制文化,赫胥黎担心的是我们的文化成为充满感官刺激、欲望和无规则游戏的庸俗文化。”

他进而对以上各个层次作出概括:“在《一九八四年》中,人们受制于痛苦,而在《美丽新世界》中,人们由于享乐失去了自由。简而言之,奥威尔担心我们憎恨的东西会毁掉我们,而赫胥黎担心的是,我们将毁于我们热爱的东西。”(《娱乐至死》前言)他就此得出结论:“有两种方法可以让文化精神枯萎,一种是奥威尔式的——文化成为一个监狱,另一种是赫胥黎式的——文化成为一场滑稽戏。”(《娱乐至死》,页201)

国内学者止庵介绍了一则文坛花絮,《美丽新世界》在“一九四六年再版时,作者(赫胥黎)增添一篇序言,其中有云:‘当然,新的极权主义没有理由会跟老的极权主义面目相同。以棍棒、行刑队、人为饥荒、大量监禁和集体驱逐出境为手段的统治,不仅不人道(其实今天已经没有人在乎人道了),而且已经证实了效率不高——在科技进步的时代,效率不高简直是罪大恶极。一个真正有效率的极权国家应该是这样的:大权在握的政治老板们和他们的管理部队,控制着一群奴隶人口,这些奴隶不需强制,因为他们心甘情愿。’三年后《一九八四》面世,赫胥黎在给奥威尔——后者曾经是他在伊顿公学的学生——的信中重申此意,指出《一九八四》所写乃是发生在《美丽新世界》之前的事情。也就是说,‘一九八四’毕竟只是人类历史的某一阶段而已,‘美丽新世界’才具有终极意义。”(《美丽新世界 重返美丽新世界》前言,华东师范大学出版社,2014年)

由此可见,原作者赫胥黎、评论者波兹曼以及我国作者止庵,似乎在这一点上达成了共识,他们并不否认大洋国的极权主义统治模式呈现为人类社会的一个历史阶段。但他们又指出,只有宇宙国的社会控制制度才是人类社会的终极威胁。这个判断用通俗的话来表达,宇宙国比大洋国更可怕!

波兹曼以过去时的口吻写道:“我们无需别人提醒就能认识到,我们的世界已经深受各种监狱文化的残害,奥威尔在他的寓言中已经对这些监狱文化的结构进行了准确的描写。如果你读一读他的《一九八四年》和《动物农庄》,……你就会非常清楚地看清目前在数十个国家几百万人民身上发挥作用的控制思想的机器是个什么样子。”(《娱乐至死》,页201)从这段论述中,总感到波兹曼在叙述遥远的故事,好在他使用的时间概念是“目前”——即现在进行时。然而,在“大数据”的使用上,他所谓的“数十个国家几百万人民”的数字,显然低估了受害人口的广度与深度。

大洋国的统治体系并未成为过去时,而且正在进行当中,我们不能同意宇宙国比大洋国更可怕的结论,毕竟现代的人们对于大洋国的控制模式感同身受,同时,我们也必须清醒地正视波兹曼就宇宙国的制度危害作出的提醒与警告,“……如果一个民族分心于繁杂琐事,如果文化生活被重新定义为娱乐的周而复始,如果严肃的公众对话变成了幼稚的婴儿语言,总而言之,如果人民蜕化为被动的受众,而一切公共事务形同杂耍,那么这个民族就会发现自己危在旦夕,文化灭亡的命运就在劫难逃。”(《娱乐至死》,页202)的确,如果我们身边的人们,不是全部,哪怕多数成为碎片阅读的“低头族”,成为醉生梦死的“追星族”,成为逢迎媚上的“拍马族”,成为满嘴铜臭的“孔方族”,成为蝇营狗苟的“豚犬族”,波兹曼描绘的世界,就不仅只是未来世界的端倪,不久之后就将成为中国大地的现实。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号