一

《秦妇吟》是晚唐诗人韦庄创作的长篇叙事诗。后人将这首诗与汉乐府《孔雀东南飞》、北朝乐府《木兰辞》并称“乐府三绝”。在我国的唐诗高原上,李白、杜甫无疑是两座高峰。然而,《秦妇吟》这样的叙事长诗,李白不具,杜甫亦无,只有元稹的《连昌宫词》和白居易的《长恨歌》差可比拟。且不说《连昌宫词》(630字)与《长恨歌》(840字)在长度上远逊《秦妇吟》(1666字),就其状绘的时空而言,两者也相差悬殊。《连昌宫词》与《长恨歌》议论的都是玄宗一朝的逸事,前者表现的是连昌宫的盛衰兴亡,后者表现的是明皇、贵妃的悲欢离合。而《秦妇吟》就完全不同了,其空间兼及东西两京,其时间横跨三年之久,反映的是唐室将倾之际的沧桑巨变。举凡皇权之衰微,国家之动乱,武人之争竞,人民之涂炭,无不见于诗中。如此波澜壮阔的历史画面,元、白作为前辈望尘莫及。

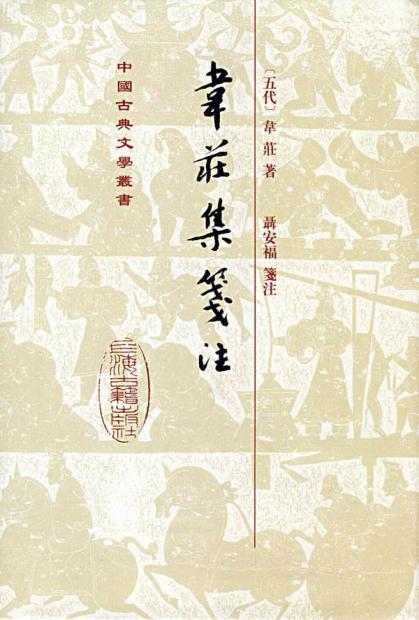

(韦庄雕像)

二

《秦妇吟》的作者韦庄(约公元836年—910年),字端己,长安杜陵(今陕西省西安市东南)人,晚唐、五代诗人、词人。韦庄系苏州刺史、唐代诗人韦应物的四世孙。至韦庄时其家族已衰败,父母早亡,家境寒微。旧籍评韦庄,“少孤贫力学,才敏过人。”“为人疏旷不拘,任性自用。”韦庄早年屡试不第,乾宁元年(894)才考取进士,时已年近六旬。天复元年(901),韦庄入蜀为王建掌书记。唐朝亡后,韦庄劝王建称帝,并任左散骑常侍,判中书门下事。在王建治下,曾任吏部侍郎兼平章事。在诗歌创作上,他心仪中唐的白居易。早年他与年长的白居易同寓下邽,一般认为,白居易的《长恨歌》、《秦中吟》对韦庄有很大影响;他神往盛唐时的杜甫。杜甫的“三吏”“三别”对韦庄的创作风格以极大的濡染。寓蜀时,韦庄重建杜甫草堂,且以“浣花”命集。《秦妇吟》这首诗正体现了杜甫、白居易对他的影响,在艺术上且有青出于蓝之处。韦庄临终时还对杜诗“吟讽不辍”。(《唐诗纪事》卷六八)韦庄诗极富画意,词尤工,与温庭筠同为“花间派”标志作家。有人说,韦庄早年诗歌创作多忧患沉郁之作,后期诗风逐渐清丽,入蜀后则沉入艳情彩绘的世界,有一定道理。

三

广明元年(880),黄巢军队攻入长安,唐僖宗如同其祖唐玄宗一样又上演了一出乘舆播迁,出逃四川的戏码。此时,45岁的韦庄因进京应试,被困城中,亲眼目赌了长安城内王权坍塌,旗号变幻,兵荒马乱,生民涂炭的混乱、悲惨景象。兵火之中,韦庄身患重病,弟妹失散。中和三年(883),他逃离长安,在东都洛阳创作了一首长篇叙事诗——《秦妇吟》,借一位长安逃难女子——“秦妇”之口,“自述”了他亲眼目睹、亲耳听闻的种种乱象。

《秦妇吟》诞生之初,曾风靡一世,盛况空前,甚至有人将诗制为幛子摆放或悬挂,韦庄则被呼为“秦妇吟秀才”,与“长恨歌主”白居易并称诗国佳话。然而,这首“不仅超出韦庄《浣花集》中所有的诗,在三唐歌行中亦为不二之作”(《文史》第十三辑,中华书局,1982年,页237,《读陈寅恪<秦妇吟校笺>》)的长篇叙事诗,却命运多舛。俞平伯如此评论其命运,“一被谤讳隐于作者之生前,二亡佚于作者之身后,历宋元明清而不见;及其复出于西陲石窟也,又不为今人所喜,其遭遇何其不幸哉!”(同上)

四

《秦妇吟》这首长诗都写了一些什么呢?韦庄在诗中充分运用小说手法,塑造了三个鲜明的形象,一是秦妇,这是一个被侮辱、被迫害的逃亡妇女。一个是金天神,也就是西岳之神,此为当朝权贵的隐喻。一个是新安翁,也是一个现身说法的受害者。在诗中,人们不仅看到了黄巢乱军的烧杀奸淫,也看到了政府军的变本加厉;不仅看到了黄巢乱军的荒诞邪恶,也看到了政府军的拥兵自保;不仅看到了残唐政权的岌岌可危,也看到了黎民百姓的流离失所。

(黄巢雕像)

诗中如此描写黄巢乱军进城时百姓们的惊惶失措、妻离子散的人间悲剧,“扶羸携幼竞相呼,上屋缘墙不知次。南邻走入北邻藏,东邻走向西邻避。北邻诸妇咸相凑,户外崩腾如走兽。”(《韦庄集笺注》,上海古籍出版社,2002年,页316)“家家流血如泉沸,处处冤声声动地。舞伎歌姬尽暗捐,婴儿稚女皆生弃。”(同上)

他在诗中刻画了乱军的军纪败坏,烧杀奸淫,借秦妇之口叙述了四个女伴的悲惨命运,“东邻有女眉新画,倾国倾城不知价。”“长戈拥得上戎车,回首香闺泪盈把。”(同上)被黄巢乱军掳掠而去;“西邻有女真仙子,一寸横波剪秋水。”“牵衣不肯出朱门,红粉香脂刀下死。”(同上)因强奸不从而被杀害;“南邻有女不记姓,昨日良媒新纳聘。”“仰天掩面哭一声,女弟女兄同入井。”(同上)因不堪受辱而投井自尽;“北邻少妇行相促,旋拆云鬟拭眉绿。”“烟中大叫犹求救,梁上悬尸已作灰。”(同上)被黄巢乱军纵火烧死。

《秦妇吟》描述了黄巢乱军对长安古都的破坏,“长安寂寂今何有,废市荒街麦苗秀。采樵斫尽杏园花,修寨诛残御沟柳。华轩绣毂皆销散,甲第朱门无一半。含元殿上狐兔行,花萼楼前荆棘满。昔时繁盛皆埋没,举目凄凉无故物。内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨。”(同上书,页317)黄巢乱军对首都长安的破坏是毁灭性,他们似乎在实践这样的逻辑,“既不为我所有,谁也别想拥有”。于是,黄巢不仅下令对首都市民进行报复性的大屠杀,在被迫撤离长安之际,又对这座千年古都纵火破坏。当然,首都长安的毁灭也并非黄巢一己的“功劳”,“自禄山陷长安,宫阙完雄,吐蕃所燔,唯衢弄庐舍;朱泚乱定百余年,治缮神丽如开元时。至巢败,方镇兵互入掳掠,火大内,唯含元殿独存,火所不及者,止西内、南内及光启宫而已。”(《二十四史全译·新唐书》,汉语大词典出版社,2004年,页4990)在黄巢乱军与朝廷乱军的合力作用之下,这座周、秦、汉、唐以来的千年古都,一炬成灰。从唐室倾颓之后,长安永远结束了作为我国首都的历史使命。

诗中以写实的笔墨揭示了黄巢乱军的丑恶嘴脸,“柏台多士尽狐精,兰省诸郎皆鼠魅。还将短发戴华簪,不脱朝衣缠绣被。翻持象笏作三公,倒佩金鱼为两史。朝闻奏对入朝堂,暮见喧呼来酒市。”(《韦庄集笺注》,页317)这些人的造反原本没有什么远大目标,其纲领也根本没有任何进步意义,他们的目标与纲领不过是“我花开后百花杀”,“满城尽带黄金甲”或者“皇帝轮流坐,今日到我家”而已。一当他们攻进帝都,占领皇城之后,马上暴露出他们较之老的统治者更加不堪的权力欲望与奢靡心理。黄巢刚刚占领长安,就自称大齐皇帝,并改元“金统”,一副取而代之,小人得志的丑恶嘴脸。黄巢如此,其喽啰可想而知,他们一个个无师自通地称王称霸,封官晋爵,一样的权欲熏心,一样的骄奢淫逸,可惜他们教养低下,井底之蛙,虽然东施效颦,仍然笑话百出。

《秦妇吟》记载了黄巢军与政府军反复争夺长安以及官军围城的悲惨景象。“夜来探马入皇城,昨日官军收赤水。……簸旗掉剑却来归,又道官军悉败绩。四面从兹多厄束,一斗黄金一升粟。尚让厨中食木皮,黄巢机上刲人肉。东南断绝无粮道,沟壑渐平人渐少。六军门外倚僵尸,七架营中填饿殍。”(同上)中和二年(882)二月,官军大败黄巢军,一部攻入京城,受到百姓欢迎。黄巢率部逃离京城。岂知官军军纪更坏,士兵入城后,大肆奸淫抢劫。黄巢部趁机反攻,官军仓皇败退,黄巢再占长安。因恼怒百姓欢迎官军,黄巢下令杀死城内所有青年壮丁,街上血流成渠。官军虽然退出长安,但仍把京城团团包围,阻断了黄巢军的粮食运输。城中米价飞涨,食物短缺。身为太尉的尚让只有树皮可吃,黄巢作为皇帝只得吃人肉。百姓大批饿死,埋葬在沟壑里。禁卫军的营门外靠着饿死的僵尸,军营里也满是死人。

无论黄巢乱军与朝廷官军,其所造成的生民苦难,《秦妇吟》并无偏袒。在黄巢占领长安,官军围城之际,百姓的躯干成了他们交换的“食品”。“寰中箫管不曾闻,筵上牺牲无处觅。旋教魇鬼傍乡村,诛剥生灵过朝夕。”俞平伯释云:“筵上牺牲”指三牲供品;“无处觅”,就得去找;往哪里找?“乡村”,所谓“山寨百姓”是也。“诛剥”,杀也。“诛剥生灵过朝夕”,以人为牺也,直译为白话,就是靠吃人过日子。黄巢破了长安,珍珠宝贝有的是,但食物短缺。反之,在官军一方,虽乏金银,却“人肉资源”不缺,“山中更有千万家”,以其所有,易其所无,于是官军大得暴利。(《中国敦煌学百年文库》文学卷三,甘肃文化出版社,1999年,页240)黄巢的吃人恶行,其实是载于正史的,“时京畿百姓皆寨于山谷,累年废耕耘,贼坐空城,赋输无入,谷食腾踊,米斗三十千。官军皆执山砦百姓,鬻于贼为食,人获数十万。”(《二十四史全译·旧唐书》,页4641)

秦妇在逃出虎口之后,又借新安翁之口抨击了官军的罪恶行径,“陕州主帅忠且贞,不动干戈惟守城。蒲津主帅能戢兵,千里晏然无戈声。”(《韦庄集笺注》,页318)且不说其拥兵自保,且不论其勤王不力,在危害百姓方面,朝廷官军较之黄巢乱军更有过之而无不及,“千间仓兮万丝箱,黄巢过后犹残半。自从洛下屯师旅,日夜巡兵入村坞。……入门下马若旋风,罄室倾囊如卷土。”(同上)诚可谓“贼过如梳,兵过如篦。”“黄巢过后犹残半”,官军到了,干脆“罄室倾囊如卷土”了。

诗中有关秦妇与西岳华山之神——金天神的对话具有深刻的思想内涵。“一从狂寇陷中国,天地晦冥风雨黑。案前神水咒不成,壁上阴兵驱不得。闲日徒歆奠飨恩,危时不助神通力。我今愧恧拙为神,且向山中深避匿。”(页318)西岳之神平日接受百姓的膜拜与献祭,关键时刻不仅不能保佑百姓,甚至自身难保。有注者称,这里的“金天神”其实是指唐僖宗或唐朝公卿。就该诗的时空背景而言,这样的解释并非全无道理。如果将这首诗放在更加宽泛、稍显抽象的意义上去理解,那么,金天神自供的“闲日徒歆奠飨恩,危时不助神通力”,何止只是神佛菩萨,人世间以救世主自居的形形色色的人物,岂不都是这般嘴脸!

五

然而,这首伟大的现实主义作品竟然湮没在历史的烟尘之中。历经五代十国、宋元明清,在这一千余年里,诗钞文集,浩如烟海,人们却再也没有见过这首诗。当时的荆南官员孙光宪在其史料笔记《北梦琐言》自序中称,“唐自广明乱离,秘籍亡散,……朝野遗芳,莫得传播。”为了保存历史资料,他“游处之间,专于博访”,终于完成了这本史料笔记。他自谦道,这本小册子“虽非经纬之作,庶勉后进子孙,俾希仰前事”,“亦欲因事劝戒。”这本书的形成过程,经历了长期而艰苦的采访与搜集,“每聆一事,未敢孤信,三复参校,然后濡毫”,应当说他的治史态度还是严谨的。(《北梦琐言》,上海古籍出版社,1981年同上书,页1)该书卷六有记载云:“蜀相韦庄应举时,遇黄寇犯阙,著《秦妇吟》一篇,内一联云:‘内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨。’尔后公卿亦多垂讶,庄乃讳之,时人号‘秦妇吟秀才’。他日撰家戒,内不许垂《秦妇吟》障子。以此止谤,亦无及也。”(同上书,页47)

这则笔记字里行间透露了这样几则信息:韦庄是黄巢攻占长安的目击者;韦庄的确创作了一首名为《秦妇吟》的作品;“内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨。”乃该诗之名句;《秦妇吟》在当时即传布甚广;该诗的失传是由于韦庄的主动行为;韦庄禁止此诗流传的原因是“止谤”;该诗已经流传开来,禁止已经来不及。据清末学者罗振玉考证,“西陲绝塞边民,已展转传写,则当时人人传诵。可知晚虽畏谤,以戒子弟,然终不能绝其传也。”(《敦煌零拾》<上虞罗氏自印本>之《韦庄秦妇吟》)

六

韦庄对《秦妇吟》一诗的处理,属于自我删除、自我禁绝的行为,他所采取的措施,除了禁止亲友“垂秦妇吟障子”之外,其弟韦蔼在汇编其诗集——《浣花集》时,也主动将《秦妇吟》删除。按照孙光宪的说法,韦庄之所以如此,意在“止谤”。难以理解的是,晚年的韦庄贵为前蜀丞相,何以畏谤,谤从何来?这一直是历史学家们聚讼纷纭的问题。我倒是倾向陈寅恪先生的看法,秦妇逃离长安出奔洛阳,必经朝廷军队杨复光部的防地,“而杨军之八部大将之中,前蜀创业垂统之君,端己北面亲事之主(王建——笔者注)即是其一,其余若晋晖、李师泰之徒,皆前日杨军八部之旧将,后来王蜀开国之元勋也。……端己之诗,流行一世,本写故国乱离之惨状,适触新朝宫阃之隐情。所以讳莫如深,志希免祸,以生平之杰构,古今之至文,而竟垂戒子孙,禁其传布者,其故倘在斯欤?倘在斯欤?”(《寒柳堂集》,三联书店,2001年,页140)

俞平伯赞同陈寅恪的看法,他在《读陈寅恪〈《秦妇吟》校笺〉》中指出:“夫《秦妇吟》之反黄巢,人皆知之矣。观其重点,更在于说官军之恶甚于黄巢;包围长安之官军们,其造恶业又有过于一般之官军。而此军之诸将后又摇身一变为蜀国之当权派,其中之头目王建且为韦庄北面亲事者。《秦妇吟》之言如彼,作者之遭遇若此,一似冤家路窄,固宜深讳不言,引为家戒也,曷足怪乎?”(《文史》13辑,页236)这就是《秦妇吟》在此后的10个世纪里从人们视野中消失的重要原因。

想一想也是如此,当韦庄成了前蜀政权的当朝丞相,他的早期作品《秦妇吟》谴责的杨军八部中的王建,竟然成了自己效忠的皇帝,而晋晖、李师泰之辈,竟然与自己成了一殿之臣,韦庄怎么可能放任自己的作品流布社会,散播民间,影响领导与同僚的形象?且不管这篇作品是否“生平之杰构,古今之至文”,既在“志希免祸”,只好“讳莫如深”了。讳莫如深的结果是,在其身后的一千年里,在体现中国文化的所有载体里,包括碑刻、诗集、书录等等之中,《秦妇吟》被消除的干净彻底,不留形迹,即使清代编纂的《全唐诗》,也未收录,只在五代人编写的《北梦琐言》中泄漏了只字片语。

七

一千年的光阴,星移斗转,白驹过隙。清光绪二十五年(公元1899年)五月,大清帝国行将就木,鸣沙山的黄沙依旧弥漫,宕泉河的河床已经干涸,一名道士在清除积沙时,在洞窟破壁之处偶然发现一孔秘室,内中竟然封藏书经万卷之多,且多系唐代及五代人所手写。

(英国考古学家斯坦因)

一个世纪以来,国人痛心疾首地谴责西方学者的骗购,谴责王道士的愚昧。然而,事实并非完全如此,2014年8月,笔者参加凤凰名博采风活动,到过莫高窟,在参观设在三清宫的“敦煌藏经洞陈列馆”时,看到了墙壁上展出的《秦妇吟》复制件及其他重要文献。回来后,曾发表一篇《莫高窟是被谁破坏的?》(2015年第5期《同舟共进》)根据古今史籍对此进行了探究。王道士发现藏经洞后,首先想到的是报告官府,然而,各级地方政府均置若罔闻。翌年8月就发生了八国联军攻占北京,太后、皇上逃亡西安的事件。国家内忧外患之际,有谁还顾得上敦煌石窟里的那些碎纸片!尤其可悲的是,西方探险者与考古学家前往搜求敦煌文物,是在藏经洞被发现七、八年之后。英国的斯坦因、法国的伯希和先后来到此地,他们经过考察与选择,完好者捆载以去,至今陈列于英国伦敦博物馆和法国国民图书馆中。1909年12月,当法国考古学家伯希和携带部分敦煌经卷来到北京,我国一些学者看到了这些文物,上报当局方才知晓,于是责令新疆地方政府将剩余文物运送进京。然而,沿途之上,大量文物被私藏、盗窃、损坏、丢失,而无人过问。(《莫高窟史话》,江苏美术出版社,2009年,页160)至于后来的日、俄、美等国学者前往敦煌,大多收集了一些残片而已。而在藏经洞发现后的40年里,不仅我国官方未予保护与管理,我国学者也无人前往考察与搜集。散落民间的一些珍贵文物,历经“文革”的“破四旧”灾难,再次惨遭损毁。

尘封近千年的敦煌藏经洞被意外发现,数万件珍贵文书重见天日。不论其最终归宿在哪里,这一发现至少为研究中国及中亚古代历史、地理、宗教、经济、政治、民族、语言、文学、艺术、科技提供了数量极其巨大、内容极为丰富的珍贵资料。的确,经英、法、日、俄、美等国探险家的搜求掠夺,绝大部分珍贵文献流散到世界各地,仅有少部分留存国内。值得庆幸的是,流失国外的部分大多得到完好的保存。从后来的历史教训来看,谁能保证,这些文献留存国内就能得到完好的保护?《莫高窟史话》指出:“莫高窟是国家的、世界的、人类的遗产,我们应该珍惜它。”的确,文化是没有国界的。从人类文化的角度看问题,任何人保护了敦煌艺术都是贡献,任何人破坏了敦煌文物都是犯罪,而不论其是中国人还是外国人。

八

《秦妇吟》的重见天日,首先得益于我国学者王国维与法国学者伯希和。1909年秋,伯希和携带部分敦煌文献来到北京,我国学者罗振玉得知,乃与同好往观,伯希和惠允罗振玉等人抄录他所带来的敦煌写本。罗振玉“并就所见与所闻于伯希和者,作《莫高石室秘录》一文,……此《秘录》中所谓《秦人吟》一目,实即《秦妇吟》也;盖因罗氏未见原书,或所闻有误,乃误为《秦人吟》。”(《中国敦煌学百年文库》文学卷一,页458)1920年,王国维在检读日本学者狩野直喜早年游历欧洲从斯坦因处抄录的古书时,见到了一份写卷残文,其中有“内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨”两句。王国维据《北梦琐言》断定,这首残诗即为韦庄《秦妇吟》之片断。

(法国考古学家伯希和)

他曾有多文论及此事,其一曰:“敦煌唐写本书籍,为英国斯坦因博士携归伦敦者,有韦庄秦妇吟一卷,前后残阙,尚近千字。此诗韦庄浣花集十卷中不载,唐写本亦无书题及撰人姓名。然孙光宪北梦琐言谓蜀相韦庄应举时,遇黄寇犯阙,著秦妇吟一篇,云内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨。今敦煌残卷中有此二句,其为韦诗审矣。”(同上书,页5)

(罗振玉)

其二曰,“余曩考日本狩野博士所录伦敦博物馆残本(同书页11尚有以下说明:“前年见日本狩野博士所录伦敦博物馆所藏残本,自‘南邻走入北邻藏’至‘诛剥生灵过朝夕’句止”),据北梦琐言定为韦庄秦妇吟。后闻巴黎国民图书馆敦煌书目,有秦妇吟一卷,署‘右补阙韦庄撰。’因移书伯希和教授,属为写寄。甲子(1924年——笔者注)正月,教授手录巴黎所藏天复五年张龟写本以至,复以伦敦别藏梁贞明五年安友盛写本校之,二本并首尾完具,凡千三百八十六字(原文如此——笔者注)。”(同上书,页12)

(王国维)

罗、王二人将两种写本相互校正复原了《秦妇吟》全篇,《秦妇吟》才得以在一千年后重新与国人见面。不过,此处有一疑问,校勘后的《秦妇吟》刊登在1923年《国学季刊》第一卷第四期,而文末却注云“甲子正月,法国伯希和教授录寄。观翁重录。”此或为公历与农历的时差所致。

关于天复五年张龟写本。天复五年,即唐末代皇帝哀帝李柷天祜二年(905),此时韦庄尚在世。关于梁贞明五年安友盛写本。贞明五年,系后梁末帝朱友贞年号,韦庄所事之前蜀为乾德元年(919)。此时距韦庄去世不过九年。有人称,在藏经洞发现的《秦妇吟》写本,计有9件之多,传抄时间最早的为905年,即张龟写本。黄巢收王仙芝余部统兵称王于乾符五年(878),其军盛时曾扫荡半壁唐土,黄巢兵败被杀于中和四年(884),其时不过短短六年。真可谓“其兴也勃焉,其亡也忽焉。”可见,即使在当时,《秦妇吟》也已流传到辽远的西域边疆。韦庄晚年意欲禁止《秦妇吟》之流传,《北梦琐言》所谓“以此止谤,亦无及也”,是符合实际的。只是这些写本在沙漠洞窟之中封闭千年之久,内地的人们无缘得见而已。

九

《秦妇吟》的重新问世,当然是我国文化界的一件盛事。一时间,注家蜂起,解者如云,从20世纪初,国内许多著名学者如罗振玉、王国维、陈寅恪、陈垣、俞平伯、冯友兰等人先后参与了该诗的校勘、笺注、考证与评论工作。这项工作一直持续到1949年。然而,建国后,这部作品连带其作者再度湮没了。如果说《秦妇吟》第一次被湮没,是由于诗人本身出于自身的、内在的、利益的算计,那么,《秦妇吟》这一次的湮没,则是由于他者的、外来的、政治的压制。这与我国当时的意识形态氛围有关。

1938年,毛 泽 东在《中国革命与中国共产党》一文中指出:“在中国封建社会里,只有这种农民的阶级斗争、农民的起义和农民的战争,才是历史发展的真正动力。”(《毛 泽 东选集》第二卷,人民出版社,1991年,页625)建国后,由于个人迷信盛行,毛 泽 东拥有神祇般的巨大威望,加之执政党长期奉行“以阶级斗争为纲”的政治路线,这一政治路线的极致,就是在社会生活的各个方面、各个领域全面坚持阶级斗争的理论和立场。在历史研究领域,当然更是如此。在历史分期理论中,原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会,成了意识形态权威为世界历史划定的不可移易的固定轨迹,只是顾及了一下中国国情,才创造了一个“半殖民地、半封建社会”的概念;为了坚持这一理论的不可动摇,即使在宋明社会也一定要寻找出资本主义的萌芽。在阶级构成上,奴隶社会一定是奴隶主与奴隶的对立,封建社会一定是地主与农民的对立,资本主义社会一定是资本家与无产者的对立,而且这种对立模式,前者一定是落后的、反动的,后者一定是进步的、革命的。

据说,从秦代以来,农民起义就成为推动中国历史发展的唯一动力。正因为这样一种意识形态体系,在我国历史上规定出了多批次的农民起义。许多历史活动和历史事件一旦被认定为农民起义,就被认定为不可质疑的、神圣不可侵犯的“政治正确”。无论哪朝哪代,只要在最高指示中,在官方教材里,被确定为农民起义的事件与人物,就一定是正义的、进步的、革命的。即使被我们的意识形态鼻祖马 克 思直接批判和否定的“太平天国”,也要服从中国政治的现实。在改革开放和思想解放进程中,我国学术界的研究成果反复证明,所谓农民起义是推动我国历史进步的动力的结论,既不符合马 克 思主义创始人的论断,也不符合我国历史发展的客观进程。

十

正因为《秦妇吟》对农民起义或其领袖黄巢的斥责与控诉,因此,在建国后的几十年里,《秦妇吟》再次被打入冷宫。收入官方教材(我国原本没有非官方教材)自然不可能,甚至许多诗集也不敢收录。施蜇存先生指出:由于《秦妇吟》的思想性“属于反动的一类”,因此,“解放以来,《秦妇吟》被目为反动诗,从来没有人选读。如果把抗日战争以后十多年的动乱时期一起算进去,这首诗又已失传了五十年,今天要找一个印本也不容易了。”(《唐诗百话》,上海古籍出版社,1987年,页699)金性尧先生对此颇有感触地说:“当时真要把《秦妇吟》选进注本,谁也没有这样斗胆。选《秦妇吟》等于在骂黄巢,骂黄巢就是政治错误。这话谁跟你说过?没有,谁也没有说过。但结果是谁也不敢选,即使一个普通编辑将这一选题提出来时,也会被三关六码头卡住的。螳螂取蝉,黄雀在后,运动来时,口头上批评几句,就算是和风细雨了。……就我孤陋所及,《秦妇吟》之进入选注本,还是在1984年的《中华活叶文选》上,注者是亡友马茂元兄,我不知道是不是解放后最先进入选注本的?”金先生无奈地感叹道,“说是历史在发展,时代在前进,这是谁也会提高嗓门说的,然而某一时期的一些权威或百分之几十权威的论点(有的是即兴式的),往往成为对历史人物、古典作品的终身结论和最后界限。”(《金性尧全集》第五卷,上海百家出版社,2009年,页121-123)

十一

在这里,可以对韦庄与黄巢作一个有意思的对比。在唐朝末年的社会动荡中,韦庄在政治、文化建设上是有贡献的。韦庄入仕后,不仅汇集了杜甫、王维等150余位唐贤的300多篇名作,编成诗集《又玄集》,而且于光华三年(900)又奏请朝廷,为一批终生未能入仕,而才干卓异的人士如李贺、陆龟蒙、温庭筠、贾岛等人追赐进士及第,并赠补阙拾遗。(《唐宋词人年谱》,上海古籍出版社,1979年,页21)天复元年(901),韦庄入蜀后,“时有县令扰民者,庄为高祖(王建——笔者注)草谍曰:‘正当凋瘵之秋,好安凋瘵,勿使疮痍之后,复作疮痍。’”(《十国春秋》,中华书局,1983年,页592)体现了一个从政者的政治责任。天祐二年(905),朱全忠弑帝篡唐,“高祖颇内怀兴复(兴兵复仇——笔者注),庄以兵者大事,不可仓卒而行,……”(同上书,页593)劝止了一场迫在眉睫的兵革纷争,促进了社会的休养生息。前蜀建政后,他在协助王建稳定政治结构,创建规章制度方面,作出了自己的努力,“凡开国制度号令,刑政礼乐,皆由庄所定。”(同上书,页593)

黄巢作为覆盖当时大半个中国的这场动乱的参与者与主导者,除了对唐朝的社会经济活动与人民生命财产造成大规模破坏和损失之外,在政治、经济、文化方面没有任何进步意义,即使在改朝换代、皇权循环方面,他也是一个失败者。他的大齐皇帝龙椅尚未坐热,就死于乱军之中。

在诗歌创作上,二者更是没有任何可比性。韦庄不仅是晚唐和五代时期的著名诗人,其代表作至少包括这首《秦妇吟》,也是“花间词”派的重要开创者。在中国诗史上,在文学上,黄巢从来没有什么地位。然而,在解放后,黄巢俨然成了具有代表性的革命诗人。建国后,一些诗集即使是唐代专辑,对黄巢和韦庄作品的选录,也体现了极其鲜明的厚此薄彼的偏爱与热衷,而这其中体现的当然不是艺术性,而是政治与意识形态。

清代编纂的《全唐诗》,收诗近五万首,由于《北梦琐言》所说的原因,韦庄的《秦妇吟》不见踪迹。相反,黄巢的诗却收入三首。作为“全唐”诗,黄巢作为当时的“风云”人物,既然有诗,收而录之,并无不妥。解放后,在《秦妇吟》已经“出土”半个世纪以后,由中国社科院文研所编纂的、收诗630首的《唐诗选》,不仅照样不收韦庄的《秦妇吟》,相反,却对黄巢的造反诗破格相待,青睐有加。黄巢那两首杀气腾腾的菊花诗均被选入,与王勃、宋之问、王之焕、贺知章等著名诗人同享被选两首的待遇。很显然,编委们是看在黄巢乃是农民起义军的领袖因而享有“革命家”的待遇,出于阶级感情才予以抬举的。根据其前言所述,这部完稿于1966年、修订于1975年、几乎覆盖了“文革”十年的《唐诗选》,在编写者的指导思想上,推崇黄巢这个农民起义军的领袖,否定韦庄这个攻击农民起义的封建官僚;推崇黄巢的《菊花》诗,摒弃韦庄的《秦妇吟》,就成为最最革命、最最保险的政治选择。

不仅如此,改革开放后(1983年)上海辞书出版社出版的发行量很大、影响也很大的《唐诗鉴赏辞典》,似乎也奉行了同样的选择标准,黄巢的两首菊花诗显然在必选之列,尽管也选了韦庄的六首诗,仍然回避了《秦妇吟》(白居易的《长恨歌》、《琵琶行》与元稹的《连昌宫词》等多首长诗均已入选),个中原因,不难揣测。

十二

《秦妇吟》在现代文学史上的命运,不同于宋元明清时期它从人们视野中的彻底消失,它在当代媒体上,在人们的视线中也会偶然出现,不过,在官方媒体或者官方编纂的文学史上,《秦妇吟》一旦出现,那么,它一定是作为批判的靶子和反面教材出场的。

1959年12月6日,《光明日报》刊登文章《试谈<秦妇吟>》。作者认为,这首诗存在两个重大问题,一是作者在某些地方歪曲了农民军的形象。“她(指秦妇)把农民军称之为贼、寇、鼠魅、狐精、凶徒或妖徒等等,并且丑化了黄巢政权的文武官员。”(《中国敦煌学百年文库》文学卷二,页145)二是作者在某些地方同情了地主阶级。“作者通过秦妇这个人物对于唐中央政权的垮台和贵族官僚的毁灭,唱起‘华轩绣毅皆销散,甲第朱门无一半’、‘内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨’的挽歌,表示他对那些死亡的统治阶级和地主阶级的哀悼。”(同上)

这样的评论,在一些更为“革命”的人看来,似乎过于温良恭俭让,于是在1960年2月7日的《光明日报》上,就有作者与前文商榷。此人对前文提出的“诗人韦庄……虽然有他反对农民起义的一面,但更主要的还是他同情人民的一面;虽然有他维护统治阶级的一面,但更主要的是他对统治阶级不满的一面”(同上书,页146)的观点非常反感,他严厉批评道——“这完全是倒末为本的做法。”(同上书,页152)在他眼里,前文的阶级立场是很成问题的,他强调指出,“《秦妇吟》里所表现的仇恨农民起义的思想,固然是由于韦庄的反动的阶级立场而来的,这次应举不成却无疑地加深了他对黄巢起义军的仇恨。”(同上书,页147)此时的“秦妇”,一定如同林黛玉一样,感到的是“风刀霜剑严相逼”!

即使在已经放弃“以阶级斗争为纲”的1980年,由于历史的惯性以及意识形态自身的稳定性,仍有作者基于阶级斗争理论提出了比前述文章更为彻底的政治结论。有作者宣布,“《秦妇吟》是韦庄反对黄巢起义的代表作品。”(同上书,页400)“韦庄通过这些重大事件的描写,对农民革命表示了刻骨的仇恨,对起义军的革命暴力作了恶毒的歪曲和夸张。”(同上)他谴责韦庄,“在反对黄巢起义这点上,充分地表达了封建地主阶级的观点、情绪和愿望,成为他们忠实的代言人。”(同上)他不无遗憾地指出,这首诗“1907年在敦煌发现以来,得到一些研究者不应有的推崇和辩护。”(同上书,页405)按照他的观点,这种政治上极其反动的诗篇,似乎应当永远湮没才好,至少不会对社会产生负面影响,因为“《秦妇吟》用艺术形式集中了地主阶级的一切仇恨,它在攻击(农民起义——笔者注)的全面、恶毒上大大超过了其他作者。”(页405-406)

十三

前述几位批评家虽然“左”的立场或有程度的不同,但有一点是共同的,那就是他们都认为《秦妇吟》的主题是攻击与否定农民起义。然而,也有人提出了另外的看法。

1979年,有作者撰文认为,《秦妇吟》的主旨不是攻击黄巢领导的农民起义军,其“主旨在写官军的对‘敌人’怯懦,对人民残暴,又怨又怒。”(同上书,页387)他一厢情愿地选择史料,一厢情愿地作出结论,并指出,“黄巢起义军的深得民心……,韦庄即使看见也不会写出。但官军的畏葸肆虐他是看到的,痛心的,……把希望寄托在李家朝廷的韦庄,目睹这些现象,他能不痛心吗?”(同上书,页386)他无视全诗的复杂内容,抓住一点,不及其余地论证说,“人民陷于水深火热之中,不是由于黄巢军队,而是由于官军,……这位……老翁,即使他的财产(被黄巢抢掠——笔者注)去掉一半,还是可以生活的,或者还可很好地生活下去。”“谁使得老翁这样呢?不是黄巢军而是官军。”(同上书,页388-389)

无论把该诗主旨归结为攻击黄巢军,还是批评政府军,都体现了文学分析的片面性。两位作者无视历史的复杂性,无视作品全景观照式的现实主义的创作主题,各取所需,无疑于瞎子摸象。不过,这两种立场并不意味着谁比谁更客观、谁比谁更辩证、谁比谁更全面,他们同样在坚持僵化的阶级分析立场,不过是极“左”思维的前后两翼而已。

其实,从《秦妇吟》既暴露黄巢军对于人民生命财产的破坏与践踏,也抨击政府军的趁伙打劫、残民以逞来分析,将韦庄这种双重的批评态度,强行以阶级划线,执著地认定其站在封建统治阶级立场上,毕竟十分勉强。当时的韦庄作为一个社会地位低下的读书人、一个知识分子,如果说他心系苍生、胸怀天下,也许他尚未达到此种思想境界,但在客观上、在实际作用上,他是站在人民群众立场之上的,通过他的控诉、他的谴责、他的叙述、他的抒发,体现了对民众苦难的同情,对社会动荡的不安,对战争破坏的谴责,因此,他的创作不仅具有文学意义,也同时具有历史意义与社会意义。

经历过20多年极“左”思潮洗礼的学者,在治学上远远不及前人。上世纪初,最早参与“发现”和校勘《秦妇吟》的罗振玉先生对于《秦妇吟》的评价显然更加客观与公允。他先是转引了有关韦庄坎坷经历及创作特点的史料,“庄早尝寇乱,间关顿踬,……‘寓目缘情,子期怀旧之辞,王粲伤时之制,或离群轸虑,或反袂兴悲,四愁九怨之文,一咏一觞之作’(《浣花集序》韦蔼语——笔者注),俱能感动人也。”(《唐才子传校笺》第四册,中华书局,1990年,页328)然后指出:“今读此篇(指《秦妇吟》——笔者注),于寇盗之残暴,生民之水火,军人之畏葸肆虐,千载而下,犹惊心骇目。”(《中国敦煌学百年文库》文学卷一,页16)这首诗不仅谴责了黄巢军的残暴,同时抨击了政府军的肆虐,重点在于对社会动荡和百姓丧乱表达出来的深沉忧虑与深切同情。

十四

《中国文学发展史》是我国著名文史学家刘大杰的传世名著,这本著作出版于1940年代。从成书到建国后的数次修订,观察其对《秦妇吟》评价的变化,可以看出我国政治生态或意识形态变化的曲线。解放前的版本,笔者无缘得见,1998年,《中国文学发展史》初版的重印,使得人们得以了解刘先生的早期观点,他如此评论《秦妇吟》,“在晚唐唯美文学的潮流中,这确是一篇难见的、写实的社会文学的杰作。篇幅之长,可与《孔雀东南飞》比美。他把当日战乱中的人民生活,妇女的被调戏奸淫,难民的流离转徙,大火灾,大抢劫,繁华化为乌有,富翁变为穷人,再加以那些靦颜事仇,朝秦暮楚的新贵,写得更是活跃如画。”(《中国文学发展史》,百花文艺出版社,1998年,页295)

1960年代初期由中华书局出版的“新一版”《中国文学发展史》,于2006年重印。刘先生在评论《秦妇吟》时,已经开始体现了建国后意识形态的新特色。作者指出,《秦妇吟》“借一女郎之口,对战乱中人民所遭受的流离丧亡的惨痛处境,作了一定的描写,对于官军的腐败暴乱,予以谴责和讽刺;但对农民起义军则采取了仇视的态度,并作了恶意的歪曲。”(《中国文学发展史》中卷,复旦大学出版社,2006年版,页130)

1970年代,刘大杰迫于极“左”思潮甚嚣尘上的压力,对《中国文学发展史》进行了颠覆性修改。此时的刘大杰,对《秦妇吟》的评价是完全否定的,他指责韦庄“通过一个逃难妇女的口述,对黄巢起义军攻入长安,采取反对仇视的态度,称起义军为‘贼军’、‘妖精’、‘狂寇’等等,表现了地主阶级的反动立场。”(《中国文学发展史》,上海人民出版社,1973年,页507)这样的评价,已经把韦庄及《秦妇吟》确定无疑地划入反动作家和反动作品的行列。相反,他对黄巢的两首菊花诗则褒扬有加,“诗中以傲霜凌寒的菊花,象征革命者在反动势力压迫下坚强不屈的品质;以‘我花开后百花杀’的豪壮诗句,表现出对反动力量的鄙视和消灭反动派的决心。”(同上书,页459)这几乎是一个革命领袖的革命诗篇,其爱憎何等分明!与他早期看法形成了多么鲜明的对比!

十五

极“左”历史观的表现之一,就是不加区分、不加分析地褒扬和肯定历史上一切造反与民变,统统将其称之为“农民起义”,并且将“农民起义”拔高到“推动历史前进的伟大动力”的荒谬程度。在有关《秦妇吟》的评论中,不论是谴责其攻击黄巢军,还是肯定其批评政府军,其出发点都是一样的,那就是评论者阶级立场的一致性:凡是反对和批评政府军的,都是进步的、革命的;凡是批评与否定黄巢军的,都是反动的、错误的。

与前面的论者将《秦妇吟》的创作主题,或者片面归结为抨击黄巢军,或者片面归结为谴责政府军不同,有作者却对《秦妇吟》的“现实主义成就”有了新发现,并不遗余力地为韦庄挞伐的对象之一——黄巢军的罪行——进行辩护。他一方面指出,黄巢军队进城,“遭到破坏和报复的对象都是”“‘官街’、‘宦者’、‘帝座’、‘舞伎歌姬’、‘倾国倾城’、‘香闺’、‘真仙子’、‘金阶’、‘朱门’、‘琉璃阶’、‘翡翠帘’、‘高门’……”(《中国敦煌学百年文库》文学卷三,页228),这些都属于统治阶级。在他看来,破坏报复属于统治阶级的事物是天然正确、天然有理的。这也似乎符合过去曾经强调过的“不破不立”、“大破大立”的最高指示。

他掩盖《秦妇吟》所揭示的黄巢乱军给广大民众带来的深重灾难,已经有失于史论的客观与公正,更加令人吃惊的是,他竟然为黄巢对人类生命的大规模屠杀与吃人进行辩护,“历史上,即使是农民起义军或任何正义之师,任何进步阶级,从始至终绝对地不曾错杀一人,绝对地‘秋毫无犯’,只是一种理想,事实上是没有的。”(同上书,页229)

按照这种说法,黄巢集团攻占广州之后,“不计罹难的中国人在内,仅寄居城中经商的伊斯兰教徒、犹太教徒、基督教徒、拜火教徒,就总共有十二万人被他杀害了。”(《中国印度见闻录》,中华书局1983版,页96)这一惨案在梁启超的《饮冰室专集》之73中也有记载,好在当时不会引起多国部队的干涉。

黄巢集团在首度占领长安后,因有人写诗反对黄巢军,尚书省官员及门卒“悉抉目倒悬之(挖掉眼睛,倒吊城门),大索城中能为诗者,尽杀之,识字者给贱役,凡杀三千余人。”(《资治通鉴》,中华书局,1956年,页8247)这次杀掉的主要是知识分子。在其二度占领首都之后,“怒民迎王师,纵击杀八万人,血流于路可涉也,谓之洗城。”(《二十四史全译·新唐书》,页4987)这次屠杀的对象主要是普通百姓。作者如果无法否定这些史料,怎么可以武断地认为,“诗中具体写到的被杀者,显然属于公卿、贵族及顽抗者的范围。”(《中国敦煌学百年文库》文学卷三,页229)即就“顽抗者”而言,难道百姓面对黄巢同志领导的革命军队的屠杀,因为他们代表了历史前进的动力,就只能束手待毙不成?!

甚至在黄巢被迫弃城东逃,围攻陈州之际,“贼围陈郡百日,关东仍岁无耕稼,人饿倚墙壁间,贼俘人而食,日杀数千。贼有舂磨砦,为巨碓数百,生纳人于臼碎之,合骨而食,其流毒若是。”(《二十四史全译·旧唐书》,页4644)黄巢又“纵兵四掠,自河南、许、汝、唐、邓、孟、郑、汴、曹、徐、兖等数十州,咸被其毒”。(《资治通鉴》,页8296)黄巢所过之处,人烟绝灭,赤地千里,许多百姓都被黄巢军队当作“军粮”、当作猪羊一样吃掉了。有人推算,仅这一年,黄巢所部至少吃掉了30万俘虏或百姓。

这些史料,由外国、中国,后晋、北宋四个不同的作者群体经手,在《中国印度见闻录》、《旧唐书》、《新唐书》、《资治通鉴》中均有记载。这种丧尽天良、充满兽性的反人类行径,岂能仅仅以一句无法做到“从始至终绝对地不曾错杀一人”所能开脱的,其暴行较之现代的德日法西斯也有过之而无不及,这种罄竹难书的祸害人类的罪行,何谈什么“历史动力”?为这种罪恶滔天的反人类罪辩护,在惩罚反人类罪与战争罪的国际法庭上,那该是一种怎样的丑陋与邪恶?!

《秦妇吟》与其说是对黄巢起义军的恶毒攻击,与其说是对皇族公卿与官军的抨击,不如说是对于人民自身悲惨命运的客观描述。这里不仅诠释了“兴,百姓苦;亡,百姓苦”的客观史实,同时也说明,在历史上,那些揭竿而起的,啸聚山林的,取而代之的,作为一种社会的暴力力量,他们虽然沉重地打击了当时的政权,同时也更加沉重打击了当时的人民群众。

附:《秦妇吟》原作:

秦妇吟

【唐·五代】韦庄

中和癸卯春三月,洛阳城外花如雪。

东西南北路人绝,绿杨悄悄香尘灭。

路旁忽见如花人,独向绿杨阴下歇。

凤侧鸾欹鬓脚斜,红攒黛敛眉心折。

借问女郎何处来?含嚬欲语声先咽。

回头敛袂谢行人,丧乱漂沦何堪说!

三年陷贼留秦地,依稀记得秦中事。

君能为妾解金鞍,妾亦与君停玉趾。

前年庚子腊月五,正闭金笼教鹦鹉。

斜开鸾镜懒梳头,闲凭雕栏慵不语。

忽看门外起红尘,已见街中擂金鼓。

居人走出半仓惶,朝士归来尚疑误。

是时西面官军入,拟向潼关为警急。

皆言博野自相持,尽道贼军来未及。

须臾主父乘奔至,下马入门痴似醉。

适逢紫盖去蒙尘,已见白旗来匝地。

扶羸携幼竞相呼,上屋缘墙不知次。

南邻走入北邻藏,东邻走向西邻避。

北邻诸妇咸相凑,户外崩腾如走兽。

轰轰崐崐乾坤动,万马雷声从地涌。

火迸金星上九天,十二官街烟烘烔。

日轮西下寒光白,上帝无言空脉脉。

阴云晕气若重围,宦者流星如血色。

紫气潜随帝座移,妖光暗射台星拆。

家家流血如泉沸,处处冤声声动地。

舞伎歌姬尽暗捐,婴儿稚女皆生弃。

东邻有女眉新画,倾国倾城不知价。

长戈拥得上戎车,回首香闺泪盈把。

旋抽金线学缝旗,才上雕鞍教走马。

有时马上见良人,不敢回眸空泪下;

西邻有女真仙子,一寸横波剪秋水。

妆成只对镜中春,年幼不知门外事。

一夫跳跃上金阶,斜袒半肩欲相耻。

牵衣不肯出朱门,红粉香脂刀下死。

南邻有女不记姓,昨日良媒新纳聘。

琉璃阶上不闻行,翡翠帘间空见影。

忽看庭际刀刃鸣,身首支离在俄顷。

仰天掩面哭一声,女弟女兄同入井;

北邻少妇行相促,旋拆云鬟拭眉绿。

已闻击托坏高门,不觉攀缘上重屋。

须臾四面火光来,欲下回梯梯又摧。

烟中大叫犹求救,梁上悬尸已作灰。

妾身幸得全刀锯,不敢踟蹰久回顾。

旋梳蝉鬓逐军行,强展蛾眉出门去。

旧里从兹不得归,六亲自此无寻处。

一从陷贼经三载,终日惊忧心胆碎。

夜卧千重剑戟围,朝餐一味人肝脍。

鸳帏纵入岂成欢?宝货虽多非所爱。

蓬头垢面眉犹赤,几转横波看不得。

衣裳颠倒言语异,面上夸功雕作字。

柏台多士是狐精,兰省诸郎皆鼠魅。

还将短发戴华簪,不脱朝衣缠绣被。

翻持象笏作三公,倒佩金鱼为两史。

朝闻奏对入朝堂,暮见喧呼来酒市。

一朝五鼓人惊起,叫啸喧呼如窃语。

夜来探马入皇城,昨日官军收赤水。

赤水去城一百里,朝若来兮暮应至。

凶徒马上暗吞声,女伴闺中潜生喜。

皆言冤愤此时销,必谓妖徒今日死。

逡巡走马传声急,又道官军全阵入。

大彭小彭相顾忧,二郎四郎抱鞍泣。

沉沉数日无消息,必谓军前已衔璧。

簸旗掉剑却来归,又道官军悉败绩。

四面从兹多厄束,一斗黄金一斗粟。

尚让厨中食木皮,黄巢机上刲人肉。

东南断绝无粮道,沟壑渐平人渐少。

六军门外倚僵尸,七架营中填饿殍。

长安寂寂今何有?废市荒街麦苗秀。

采樵斫尽杏园花,修寨诛残御沟柳。

华轩绣毂皆销散,甲第朱门无一半。

含元殿上狐兔行,花萼楼前荆棘满。

昔时繁盛皆埋没,举目凄凉无故物。

内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨!

来时晓出城东陌,城外风烟如塞色。

路旁时见游奕军,坡下寂无迎送客。

霸陵东望人烟绝,树锁骊山金翠灭。

大道俱成棘子林,行人夜宿墙匡月。

明朝晓至三峰路,百万人家无一户。

破落田园但有蒿,摧残竹树皆无主。

路旁试问金天神,金天无语愁于人。

庙前古柏有残枿,殿上金炉生暗尘。

一从狂寇陷中国,天地晦冥风雨黑。

案前神水咒不成,壁上阴兵驱不得。

闲日徒歆奠飨恩,危时不助神通力。

我今愧恧拙为神,且向山中深避匿。

寰中箫管不曾闻,筵上牺牲无处觅。

旋教魔鬼傍乡村,诛剥生灵过朝夕。

妾闻此语愁更愁,天遣时灾非自由。

神在山中犹避难,何须责望东诸侯!

前年又出杨震关,举头云际见荆山。

如从地府到人间,顿觉时清天地闲。

陕州主帅忠且贞,不动干戈唯守城。

蒲津主帅能戢兵,千里晏然无犬声。

朝携宝货无人问,暮插金钗唯独行。

明朝又过新安东,路上乞浆逢一翁。

苍苍面带苔藓色,隐隐身藏蓬荻中。

问翁本是何乡曲?底事寒天霜露宿?

老翁暂起欲陈辞,却坐支颐仰天哭。

乡园本贯东畿县,岁岁耕桑临近甸。

岁种良田二百廛,年输户税三千万。

小姑惯织褐絁袍,中妇能炊红黍饭。

千间仓兮万丝箱,黄巢过后犹残半。

自从洛下屯师旅,日夜巡兵入村坞。

匣中秋水拔青蛇,旗上高风吹白虎。

入门下马若旋风,罄室倾囊如卷土。

家财既尽骨肉离,今日垂年一身苦。

一身苦兮何足嗟,山中更有千万家,

朝饥山上寻蓬子,夜宿霜中卧荻花!

妾闻此老伤心语,竟日阑干泪如雨。

出门惟见乱枭鸣,更欲东奔何处所?

仍闻汴路舟车绝,又道彭门自相杀。

野宿徒销战士魂,河津半是冤人血。

适闻有客金陵至,见说江南风景异。

自从大寇犯中原,戎马不曾生四鄙。

诛锄窃盗若神功,惠爱生灵如赤子。

城壕固护敩金汤,赋税如云送军垒。

奈何四海尽滔滔,湛然一境平如砥。

避难徒为阙下人,怀安却羡江南鬼。

愿君举棹东复东,咏此长歌献相公。

(《韦庄集校注》,上海古籍出版社,2003年,页316-319)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号